1976年9月9日,偉大的軍事家,戰略家,中華人民共和國最偉大締造者上司人毛主席于零時10分在北京逝世,享年83歲。而在主席逝世的好幾年時間,卻沒有任何人提起遺産的問題。

直到1981年,中共中央辦公廳才進行着落毛主席的遺産之事,期間便派人探望李敏,了解她的生活情況和需求時,才提起了這個問題.....

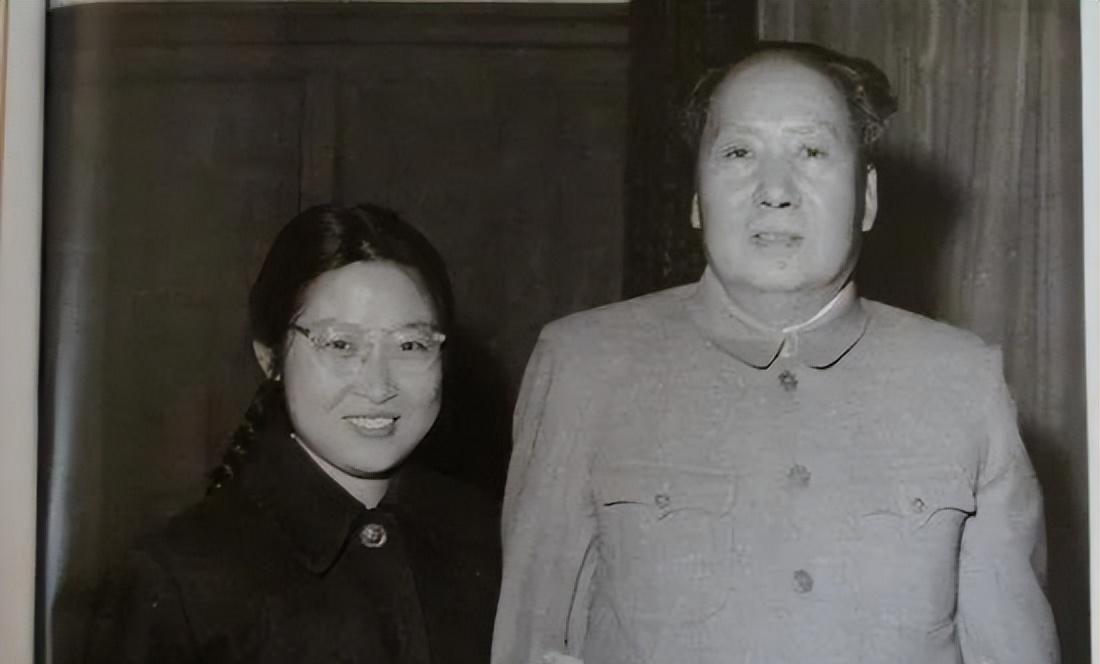

毛主席和李敏在中南海合影

毛主席的工資

在大多數人的認知當中,毛主席作為新中國的締造者,國家上司人,生活條件會很優越嗎?

其實,隻要深入了解毛主席的思想和生活,會發現主席的思想不僅卓越,但他的生活和普通人沒有任何差别,他的一生清貧,一樣需要靠工資打理生活日常,甚至有時生活還會過得很拮據。直到去世以後留下來的财産也并不多,能給女兒李敏留下的東西也非常少。

而關于毛主席的工資“吳連登”是最有發言權的,他從1964年來到毛主席家,直到主席逝世,整整照顧了毛主席家庭12年,大到工資管理,小到生活上的日常開銷,柴米油鹽,水電費,生活上繁瑣的事情都重重的落在“大管家”吳連登頭上。

毛主席和吳連登合照

據吳連登回憶:“主席從來不碰錢,每個月發工資的時候,都是叫我去領回來,并全部由我保管,家裡每個月的一切費用,也讓我負責。建國後,主席的工資原本是每個月510元,但主席為了縮短貧富差距,還主動把工資下調到了404.8元,江青的工資為243元,但他們兩人一直都是AA制,直到主席去世工資都沒有變過.....”

有一次,吳連登給毛主席送菜時,,發現主席正在用手撿桌子上的米粒吃,吳連登連忙說:“主席,掉在桌子上就不要吃了,不衛生!”

但毛主席沒有理會,繼續把米粒撿起來吃掉,邊吃邊說:“農民種糧食不容易呀,可不能浪費,千萬不要小看這幾粒米,說不定就可以救活一個人。我們要提倡一種精神,不能浪費。”

從吳連登的回憶中,我們可以得知,盡管毛主席作為國家上司人,但他也和普通人每月一樣領工資,吃穿住行不僅樣樣花錢,還主動下調工資,縮短貧富差距,也更珍惜現在的來之不易。

在新中國成立之初,大陸才開始逐漸完善社會體系和工資制度等等,期間實行供給制和工資制并存。

供給制是對部分從業人員實行的免費供給生活必需品的一種配置設定制度。供給範圍包括個人的衣、食(分大、中、小竈)、住、行、學習等必需用品和一些零用津貼,還包括在革命隊伍中結婚所生育的子女的生活費、保育費等。

但随着國家經濟的發展,逐漸地供給制也暴露出許多弊端,為此工資體系也需要再次進行改革!

國家公務人員在1955年徹底結束供給制和工資制并存制度,開始實行等級工資。并以周總理為首的上司小組開始模拟編制方案,實行“四定”,即:定職、定級、定銜、定薪。

按照當時模拟的工資方案,行政級從1至24級劃分,一級工資如毛主席大元帥定為600;二級是副主席、總理,550元;三級是元帥,500元等。

毛澤東(右一)和朱德、劉少奇、周恩來在中南海懷仁堂

毛主席看到這份報告時,便對會議的衆人說道:“你們這樣制定工資,在我看來是不穩當的。這樣不利于團結,還是要将貧富差距給縮小嘛!”

面對大元帥頭銜,毛主席更是不認可,并在某次會議上表示:

你們讓我當大元帥,這是把我放在火爐子烤啊!一級幹部就我一個人,你們是二級、三級,那我毛澤東太不夠意思了。那我決定把一級讓給馬克思、溫格斯,把二級讓給列甯、斯大林,我和你們一樣領取三級工資!

衆人聽到此話都有些詫異,無奈,最後周總理想出一個辦法,在原來劃分的行政級别雷打不動,隻是讓工資有所調動。

一級工資為594元,二至五級依次為536、478、425、387元。

可面對此事,主席還是不太滿意,他覺得工資差距還是有些大,因為不同的地區類别,同級别的幹部,可能工資方面就會有10到40元的差異。

毛主席對此事感到無奈,暫時想不出兩全之策,畢竟大家都剛剛接觸,也沒有其他好的辦法。

直到1956年再次實行全國工資改革後,有些幹部頓時間就感到不滿,鬧級别、鬧待遇。毛主席得知此事,屬實鬧心。一群人忘記了共産黨的初心,革命勝利之後,大家的精神都不見了。主席便提出嚴厲的批評:“有些同志,為以前人民的服務精神都不在了,現如今比名利,比工資、比排場。我們的初衷!難道大家都忘記了嗎?我們!就是要為人民服務,那些意志衰退的人,需要好好反思,不然很危險。”

毛主席在面對工資體系這件事,并再次在第八屆二中全會上強調,便對現有工資體系提出嚴厲批評:“現在我們的進階幹部所拿到的錢,和老百姓的生活水準相比,差距太大了,我建議再減少一些薪資。”

毛澤東在安徽視察時與勞工談話

毛主席身體力行率先垂範,多次帶頭要求降低自己的工資标準,國務院又迅速重新制定了降薪方案:行政一級降為504元;二級降為454元;三級降為405元。

據建國初期在中央主持工作的李立三說:

“我們的工資制度,基本上是學習蘇聯的辦法。蘇聯政府從業人員的工資,最高與最低的差距達100倍。他們的上司幹部除工資以外,每個人還有一個“紙袋子”(即發給工資以外的津貼、獎金等),實際高低差距更大。我們以這種方式進行工資改革時,主席就多次發表意見。為了進一步的縮小高低級工資之間的差距,以利更加密切上司幹部與群衆的關系。主席多次提出降低黨員上司幹部的工資,甚至把他的工資降到300元,但由于種種原因沒有能夠實作。

至始至終主席對于工資體系的建設,心中都有一個标尺:要的就是不斷縮小高低之間的差距!

國家上司人一而再、再而三地采取措施縮小高低之間的差距。廣大幹部群衆看在眼裡,記在心裡。盡管大家的工資都不高,但是大家都衷心熱愛共産黨、擁護共産黨的上司,上下一條心,直到1960年9月26日,中共中央決定為了縮小高低之間工資的差距,便再次實行降薪,經過會議讨論後,毛主席和周總理等級别的工資穩定在404.8元,直到1976毛主席逝世依舊未變。

而在當時那個年代,吃大鍋飯,物價也不像如今高昂,城市居民平均也就七八元,一個月三四十元工資也可以養活一家五口人。這樣看來主席一個月工資404.8元也不低,但由于各種原因,他們的生活并不寬裕。

毛主席的大管家

吳連登,1964年至1976年在毛澤東家任管理者。據他回憶,毛澤東每月的平均開銷包括黨費40元;他的房屋包括家具全是租用的,一月費用125.02元;日常消費92.96元,液化氣9.6;夥食費659.13元。

從賬單上面來看,主席工資一月404.8元,江青的工資243。兩人加起來,除去開銷,妥妥的“月光族”。幸好當時主席去除工資外,還有自己的稿費可以應急家庭支出,但這些稿費必須經過主席親筆批示後,才能支出少量稿費,因為他說:“我的稿費是人民的,不是我的,最終還要用在人民身上”。是以在面對稿費額外的支出上,主席還會特意叮囑吳登連:這個錢要省着點用,這是人民的。

而對于稿費的支出,去處主要有三大來源:生活日常、購買書籍、每年固定支出2000元。

吳連登所記錄的賬單

1970年北京的冬天冰冷刺骨,某天夜裡,窗外北風呼嘯,天空也下起了冰雹,冰冷刺骨,還時不時擊打着窗戶。而主席像往常一樣聚精會神沉浸在書香裡,面對外界的聲音毫不所動。可寒意來襲,止不住也打了幾個寒顫。

毛主席的大管家吳連登見狀,便端來一盆火爐給主席烤上,看着主席緊閉的雙腿,便說道:“主席,今天天氣實在太冷了,我這邊再去給你拿條棉褲。”毛主席聽後,點了點頭。

吳連登從衣櫃找出棉褲後,便摸了摸棉褲周邊大小的更新檔,出于對主席的關心,為此吳連登說道:“主席,這棉褲不暖和了,我再給您領一條新的吧。”

主席放下書,轉過身搖了搖頭說道:“不用了,棉褲反正是裡面穿的,外面還要套褲子,沒什麼大不了的。”

在衆多上司人之中,毛主席的家庭生活尚且如此,而其他上司人的生活與工資也相差不大,像家喻戶曉的劉少奇、周總理等等。雖說個人事務都是偏差不大,但周總理在物質享受方面,周總理卻表示從不在乎。還曾多次勸導主席能吃好些,但每次主席都會說道:“能吃飽就行了,國家需要花錢的地方太多了,能省點就省點。”

可見主席在生活上也是非常的節儉,而根據主席身邊的人回憶,早在革命未解放前,主席就非常的節儉了,穿爛的棉褲衣服補了又補。随着身體的發福,衣服棉褲也有些穿不下了,便把穿不下地留給了毛岸英穿。

毛澤東與子嗣毛岸英

在抗日時期,毛主席就經常穿着更新檔的衣服做報告,當全面革命勝利後,生活條件也逐漸變好,但主席卻依舊沒有改變自己的樸實之風!

也正是因為毛主席節儉樸素的風格,為此在挑選管家時,便選中勤奮肯幹的吳連登。吳連登22歲來到主席家裡,負責每天的生活事宜。随着那份兒踏實的能幹勁兒,主席便将自己的收入全都交給吳連登管理。

年紀輕輕的吳連登第一次來到主席的家裡,他頓時被驚住。在BTV記錄的檔案中,他回憶道:“我一進家門讷,什麼都沒有,就是什麼呢,全是書。包括主席的卧室床上、桌上、茶幾上、還有書房裡面,過道裡面,廁所裡面,都有書。”

毛主席所擁有的書籍,不僅數量龐大,而且門類也很齊全。除了馬列著作外,他還有各種工具書,書籍的涉獵面很廣,有文學、曆史、地理。自然科學等等....,如此齊全的藏書,使得家中差不多像一個圖書館。

關于讀書毛主席曾說過:“飯不可一日不吃,覺可以一日不睡,書不可一日不讀。”正是主席這種敏學好思,不斷學習進步的心态,不僅成為了德才兼備的國家上司人,更為建設祖國獻出了自己的一生!

而對于讀書,吳連登從勝任管家到主席逝世後,整整十二年當中,為主席購買書籍用了大約8000元,相當于主席兩年多的工資。

而主席每年還額外花費2000元的固定支出送人,原來在革命年代,原國民政府教育總長章士钊曾經給毛主席贈送給幾百塊銀元作為革命經費。革命勝利後,毛主席深懷感恩,每年都會給章士钊的家人回饋2000元,這筆錢是從他的個人稿費裡出的。

毛澤東與章士钊的傳奇友誼

對于這筆錢,主席使用向來很慎重,輕易不會動用,而這筆錢也一直送到了章士钊去世。但這筆錢其實早就還完了。吳連登期間忍不住詢問,可主席不假思索地回道:“本錢還完了,還要還利息的嘛!”

在主席的生活日常上,就是一日三餐,沒有山珍海外,主席從來都不吃補品。但作為國家領袖,毛主席還是有小竈的,但他從不允許自己的子女吃。他說:“小竈是人民給我安排的,你們都無權享用。”

在毛主席的餐桌上,一般為四菜一湯,一個葷菜,一個魚頭,不過最常見的還是蔬菜這類。關于主食,他很少吃細米,基本都是粗米。

有時,吳連登會覺得主席的飲食過于清淡,希望能在餐桌上加一些葷菜。對此,毛主席卻說:“這樣挺好了,中國還有很多人吃不飽飯,國家不缺我吃的,但我不能拿國家的錢,如果我拿了,那省長、市長、村長都可以拿。”

毛主席每天的飲食便是如此尋常,他老人家每天忙于工作,往往會到廢寝忘食的地步,吳連登在主席身邊工作數年,一直有兩項難處:吃飯難,睡覺難。

在吃飯的時候,如果主席叫你等一下,然而這一等飯菜就鐵定涼了,但不能反複去叫主席,這樣反而打斷主席的思路,是以吳連登便專門定做了一個瓷器,盤子上加個蓋蓋,即保溫又衛生。等主席忙完還是可以吃上溫熱的飯菜。

而在毛主席生活當中,他沒有一杯茶水不付錢的,他不拿群衆的任何東西,對于吃的用的,都是照價付款。

對于子女,主席同樣要求嚴格,不管是兒子還是孫女,主席都要求他們好好讀書,做好人,做好事,努力上進,成為對社會有用的人。

每當吳連登談到主席家的孩子時,吳連登都很激動:“他們的身上都能夠看到主席的影子啊.."

種種事情都在告訴我們,毛主席從來都不是高高在上的,他熱夫妻民,親近人民,始終考慮人民的利益,始終将“克己奉公”作為自己的人生準則。

女兒對父親的回憶

如果說毛主席的子嗣和他有什麼地方相似,除了長相,就是為人民服務的信念。

1949年春天之際,剛到達北平不久的毛主席接到了自己的一封來信,拆開信封發現,信紙上全是歪歪扭扭的俄文,一個字都看不懂。是以,主席專門請人翻譯,翻譯成中文之後的信是這樣的:

大家都說您是我的爸爸,我是您的親女兒,但是,我在蘇聯沒有見過您,也不清楚這回事。到底您是不是我的親爸爸,我是不是您的親生女?請趕快來信告訴我。

毛主席看到這封信的翻譯之後哈哈大笑,他立刻讓人寫了一封回信:

看到你的來信很高興,你是我的親生女兒,我是你的親生父親。你去蘇聯8年一直未見過面,你一定長大了長高了吧?爸爸想念你,也很喜歡你,希望快快回到爸爸身邊來。爸爸已請賀怡同志專程去東北接你了,爸爸歡迎你來。

原來早在1936年出生于陝西的李敏(原名:毛嬌嬌)才幾月不到,賀子珍遠赴蘇聯,把女兒留在了延安。4歲時,李敏又被送到蘇聯,和賀子珍一起生活。對于和父親的生活相當模糊,隻知道蘇聯國際兒童院的禮堂上挂着中國領袖的畫像,那上面畫的是自己的爸爸。

主席與自己的女兒李敏

直到1949年,賀子珍帶着李敏回到中國,才與爸爸見面。毛主席高大魁梧又和藹可親的形象,和李敏在腦海中一遍遍描繪出來的如出一轍。

或許是父女親情的感召,一向沉默寡言的李敏剛見到毛主席,并沒有感到拘禁,反而異常開心。

她情不自禁的撲進主席寬闊的懷抱,開心地叫道:“爸爸!”

毛主席也不禁濕了眼眶,一把将李敏抱起來,将自己的臉貼在李敏白白嫩嫩的小臉上,嘴裡顫顫念道:“嬌嬌,我的小嬌嬌,爸爸終于見到你咯!”

1953年夏天,一個普通的假日,毛主席剛好要去十三陵水庫視察工作。主席認為這是一個散心的好時機,便将女兒李敏也帶上了。

這天天朗氣清,兩人正在欣賞沿途之景時,李敏瞥見一座由石龜背着的石碑,主席便讓司機停下車,帶着李敏走了過去。

兩人前後看看,毛主席忽然笑笑,向李敏問道:“你知道為什麼王八背着石碑嗎?”

李敏雙眼茫然地看着父親,心中沒有答案。

毛主席笑了笑說:“望望東來望望西,望見王八馱石碑,我問王八犯了什麼罪,上輩子賣酒兌涼水。”

李敏一聽頓時笑得上氣不接下氣。

其實呀,主席是想告訴她,不要像這“賣假酒的王八”,做人最基本的原則就是講誠信。

據李敏的回憶,他從父親身上,感受到對子女的用心教導,看到了父親淵博的學識,也看到了身為一個國家上司人對民無私奮鬥的精神。

據李敏小時候回憶,父親為了防止我有特權的思想,讓我讀書時,不準說自己的父母的名字。在學校中的學籍登記表上,家長名字都是填的保健醫生王鶴濱的名字。并讓我住學校,七八個人擠在一間屋子,生活和學習和普通人完全一樣。

每到星期六都會回一次家,但每次都是走着回來,父親還強調不允許用小車接送我。

有天天空下起了雷鳴暴雨,衛士長瞞着父親,用小車接了我一次,結果被父親發現。

對于這種私下接送行為,表示很氣憤,衛士長趕忙地解釋到:”外面雨太大了,我怕她感冒了。。”

毛主席則說:“别人家的孩子就不是孩子?為什麼别人家孩子都可以獨自回家,我家孩子就不行?誰叫她是我毛澤東的孩子。”

父親時常告訴我,要好好讀書,學習和事業要向上,而生活要向下。還時常告誡我雖是毛澤東的女兒,是以要更學會低調做人。

晚年的李敏回憶:“父親的教育,使我明白兩點!第一就是樂觀,要有克服困難的愛國情懷;第二就是不怕吃苦,要有獨立生存的能力。”

直到1981年,中共中央辦公廳找到李敏,并了解她的生活情況時,這期間提到了毛主席的遺産,對于父親的遺産,李敏這樣說:“爸爸的遺産我沒有什麼奢望,如果可能,我隻想要爸爸原本給我的一份(8000元)。”

李敏

1976年毛主席在臨終前隻剩下500多塊錢,這就是全部積蓄。毛主席沒有給子女留下一塊錢、一間房子,一畝地。他教育他們自食其力,全心全意好好為人民服務,不允許他們享受不應該享受的待遇。在中國任何一家銀行,毛澤東沒有一分錢存款。

所剩下的稿費隻有124萬多一點,全部交給了國家,沒有留給任何子女。從這點來看,毛主席心裡想的是中國人民這個大家,從來不想着自己。