时至今日,粮食生产,已经提到了战略性高度,稳粮增产增面积,摆在了紧要关头。

要牢牢守住国家粮食供给安全,千方百计稳定粮食生产,首要问题是耕地,“实至名归”的耕地面积,到底有多少?

2021年8月25日,官方公布第三次全国国土调查(简称“三调”)的主要数据则显示,耕地面积为19.18亿亩,宏观上能够守住18亿亩耕地红线,微观上却是种粮农民的悲观离合。

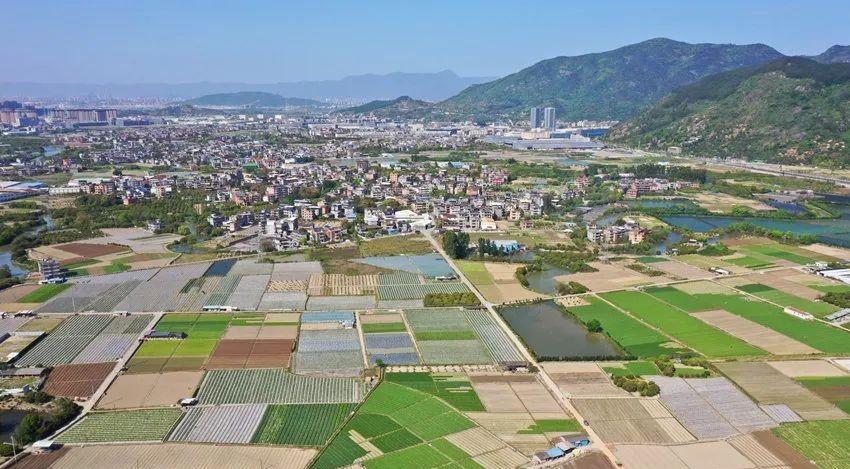

过去一段时间,农民种粮环境,依旧未改善,人均耕地只有1.4亩,而且多数零细碎零散,农户各自种植,这块地种树了,哪块地种其他经济作物了,五花八门,都不一致,种粮也不赚钱,甚至有些都早抛荒了。靠天吃饭的低产农耕地较多,高质量的农田少之甚少,以致于国家粮食自给率持续下降,没人愿意再种粮食了,危及到14亿人的口粮问题了,到了不得不解决的时刻了。

所以,国家高层从上到下,三令五申,多次强调,18亿亩耕地,是红线,是战略底线,是关系国家命脉的安全线,坚决遏制一般耕地“非农化”、基本农田“非粮化”,把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置。

从大陆农地的区分而言,一般分为一般耕地、永久基本农田、高标准基本农田。

尤其,中央还跟各地签订耕地保护“军令状”,严格考核、终身追责,确保18亿亩耕地实至名归。但是,一些地方急于完成任务,落地执行政策,往往错位,出现违背自然规律,破坏生态,让基本农田上山爬坡下沟,搞出一些“怪”象出来,不知道糊弄谁,这种现象亟需纠正或整改。

近日,市场监管总局(标准委)批准发布《高标准农田建设 通则》(GB/T30600-2022)(以下简称《通则》),并将于2022年10月1日起正式实施。

这个《通则》来得太及时,能够规范各地进行全域土地整治,有效搞农田建设,把“钱花在刀刃上”。

农田建设,有了更高的国家标准,让“耕者有其田”,辛勤劳作能见效。

首先,农田建设,更高的国家标准,“高”在这里。以全面提升农田质量、提高农业综合生产能力为目标,以体现区域特色为重点,面向农业机械化、规模化、产业化,统筹农田基础设施建设和地力提升,优化完善内容与技术规范,提高了标准的科学性、适用性、可操作性。

进一步细化,从以下三点深入,扎实推进:

1、综合考虑区域自然资源条件、经济社会发展水平和农业生产基础,明确分区域建设重点和具体指标,便于各地按照“什么急需先建什么、缺什么补什么”组织开展高标准农田建设,减轻或消除影响农田综合生产能力的主要限制性因素。

2、将高标准农田建设成效与粮食产能相衔接,分省分作物设置粮食综合生产能力标准参考值,确保高标准农田建设各项措施主要服务于粮食生产。

3、将绿色发展理念贯穿于高标准农田建设全过程,在优化高标准农田基础设施建设内容的基础上,合理设置地力提升内容,切实加强水土资源集约节约利用和生态环境保护。

其次,高标准农田建设,有了梯次推进及规划,并明确具体亩数。建设过程中,充分考虑与《全国高标准农田建设规划(2021-2030年)》有效衔接,并适应《规划》提出的建设目标,确保到2022年累计建成10亿亩,到2025年累计建成10.75亿亩、改造提升1.05亿亩,到2030年累计建成12亿亩、改造提升2.8亿亩旱涝保收、高产稳产的高标准农田,能够稳定保障1.3万亿斤以上粮食产能,到2035年,全国高标准农田保有量和质量进一步提高。

再次,高标准农田建设,农业产业平台是载体,“联农带农富农”更关键。高标准的基本农田,重点用来粮食生产及重要农产品有效供给,需要大产业平台来支撑,推动高标准农田落地建设,整合各种资源优势,农业现代化示范区、优势特色产业集群、国家现代农业产业园、农业产业强镇或农业(类)特色小镇、国家农业科技园等,成为有效载体,还要加强科技应用,打通农技服务 “最后一公里”,提升粗放低效的农业生产方式,进一步形成农业产业化联合体,让农企龙头、农民合作社、家庭农场有效参与进来,从顶层设计入手设置好“联农带农富农”的创新机制,把农民组织起来,培育新型职业农民,发展农业产业平台,才能让小农户与现代农业有效衔接,稳粮食、稳面积、稳就业,带增收,共致富。

最后,高标准农田建设,要有“回头“看或“巡视”机制,让落地见效。高标准下基层,往往会出现执行错位,必须让“田、土、水、路、林、电、技、管”八个方面的建设内容和建设要求,能够在田野里看得见、摸得着,提高农民种粮的积极性,或者吸引更多认同农业,扎根乡村的年轻人成为新型职业农民。尤其,发改委下达支持农田设施建设资金,一定要把“钱花在刀刃上”,不要落地劳民伤财。

总之,高标准农田建设,在于“藏粮于地”,抓粮食生产,守住粮袋子,提升粮食自给率,各地必须扎实按标准执行,不能让国家重金下沉农田打水漂。

文 / 李国民 / 跨界融合 - 策划人 / 三农研究 专注(乡村建设、文旅、农旅)等项目的前期策划、规划设计!

乡村振兴领域,从开发到运营,选项目,抓政策,打市场,盯运营;请来关注“唯美乡村” 微信公众平台!