時至今日,糧食生産,已經提到了戰略性高度,穩糧增産增面積,擺在了緊要關頭。

要牢牢守住國家糧食供給安全,千方百計穩定糧食生産,首要問題是耕地,“實至名歸”的耕地面積,到底有多少?

2021年8月25日,官方公布第三次全國國土調查(簡稱“三調”)的主要資料則顯示,耕地面積為19.18億畝,宏觀上能夠守住18億畝耕地紅線,微觀上卻是種糧農民的悲觀離合。

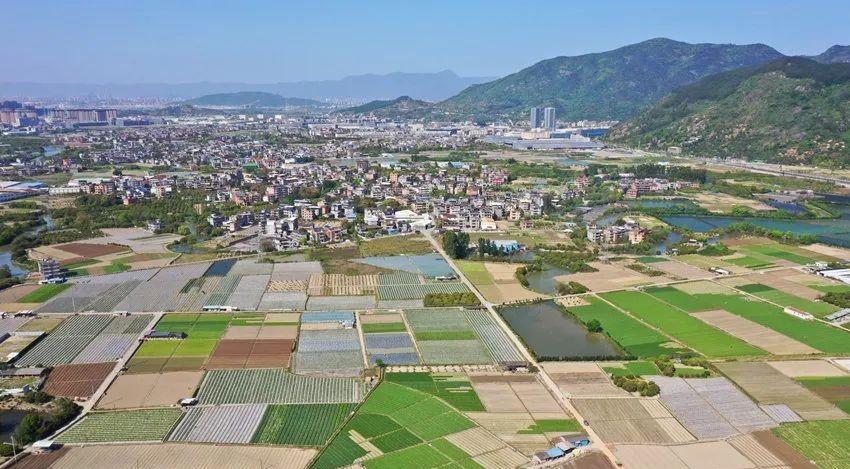

過去一段時間,農民種糧環境,依舊未改善,人均耕地隻有1.4畝,而且多數零細碎零散,農戶各自種植,這塊地種樹了,哪塊地種其他經濟作物了,五花八門,都不一緻,種糧也不賺錢,甚至有些都早抛荒了。靠天吃飯的低産農耕地較多,高品質的農田少之甚少,以緻于國家糧食自給率持續下降,沒人願意再種糧食了,危及到14億人的口糧問題了,到了不得不解決的時刻了。

是以,國家高層從上到下,三令五申,多次強調,18億畝耕地,是紅線,是戰略底線,是關系國家命脈的安全線,堅決遏制一般耕地“非農化”、基本農田“非糧化”,把提高農業綜合生産能力放在更加突出的位置。

從大陸農地的區分而言,一般分為一般耕地、永久基本農田、高标準基本農田。

尤其,中央還跟各地簽訂耕地保護“軍令狀”,嚴格考核、終身追責,確定18億畝耕地實至名歸。但是,一些地方急于完成任務,落地執行政策,往往錯位,出現違背自然規律,破壞生态,讓基本農田上山爬坡下溝,搞出一些“怪”象出來,不知道糊弄誰,這種現象亟需糾正或整改。

近日,市場監管總局(标準委)準許釋出《高标準農田建設 通則》(GB/T30600-2022)(以下簡稱《通則》),并将于2022年10月1日起正式實施。

這個《通則》來得太及時,能夠規範各地進行全域土地整治,有效搞農田建設,把“錢花在刀刃上”。

農田建設,有了更高的國家标準,讓“耕者有其田”,辛勤勞作能見效。

首先,農田建設,更高的國家标準,“高”在這裡。以全面提升農田品質、提高農業綜合生産能力為目标,以展現區域特色為重點,面向農業機械化、規模化、産業化,統籌農田基礎設施建設和地力提升,優化完善内容與技術規範,提高了标準的科學性、适用性、可操作性。

進一步細化,從以下三點深入,紮實推進:

1、綜合考慮區域自然資源條件、經濟社會發展水準和農業生産基礎,明确分區域建設重點和具體名額,便于各地按照“什麼急需先建什麼、缺什麼補什麼”組織開展高标準農田建設,減輕或消除影響農田綜合生産能力的主要限制性因素。

2、将高标準農田建設成效與糧食産能相銜接,分省分作物設定糧食綜合生産能力标準參考值,確定高标準農田建設各項措施主要服務于糧食生産。

3、将綠色發展理念貫穿于高标準農田建設全過程,在優化高标準農田基礎設施建設内容的基礎上,合理設定地力提升内容,切實加強水土資源集約節約利用和生态環境保護。

其次,高标準農田建設,有了梯次推進及規劃,并明确具體畝數。建設過程中,充分考慮與《全國高标準農田建設規劃(2021-2030年)》有效銜接,并适應《規劃》提出的建設目标,確定到2022年累計建成10億畝,到2025年累計建成10.75億畝、改造提升1.05億畝,到2030年累計建成12億畝、改造提升2.8億畝旱澇保收、高産穩産的高标準農田,能夠穩定保障1.3萬億斤以上糧食産能,到2035年,全國高标準農田保有量和品質進一步提高。

再次,高标準農田建設,農業産業平台是載體,“聯農帶農富農”更關鍵。高标準的基本農田,重點用來糧食生産及重要農産品有效供給,需要大産業平台來支撐,推動高标準農田落地建設,整合各種資源優勢,農業現代化示範區、優勢特色産業叢集、國家現代農業産業園、農業産業強鎮或農業(類)特色小鎮、國家農業科技園等,成為有效載體,還要加強科技應用,打通農技服務 “最後一公裡”,提升粗放低效的農業生産方式,進一步形成農業産業化聯合體,讓農企龍頭、農民合作社、家庭農場有效參與進來,從頂層設計入手設定好“聯農帶農富農”的創新機制,把農民組織起來,培育新型職業農民,發展農業産業平台,才能讓小農戶與現代農業有效銜接,穩糧食、穩面積、穩就業,帶增收,共緻富。

最後,高标準農田建設,要有“回頭“看或“巡視”機制,讓落地見效。高标準下基層,往往會出現執行錯位,必須讓“田、土、水、路、林、電、技、管”八個方面的建設内容和建設要求,能夠在田野裡看得見、摸得着,提高農民種糧的積極性,或者吸引更多認同農業,紮根鄉村的年輕人成為新型職業農民。尤其,發改委下達支援農田設施建設資金,一定要把“錢花在刀刃上”,不要落地勞民傷财。

總之,高标準農田建設,在于“藏糧于地”,抓糧食生産,守住糧袋子,提升糧食自給率,各地必須紮實按标準執行,不能讓國家重金下沉農田打水漂。

文 / 李國民 / 跨界融合 - 策劃人 / 三農研究 專注(鄉村建設、文旅、農旅)等項目的前期策劃、規劃設計!

鄉村振興領域,從開發到營運,選項目,抓政策,打市場,盯營運;請來關注“唯美鄉村” 微信公衆平台!