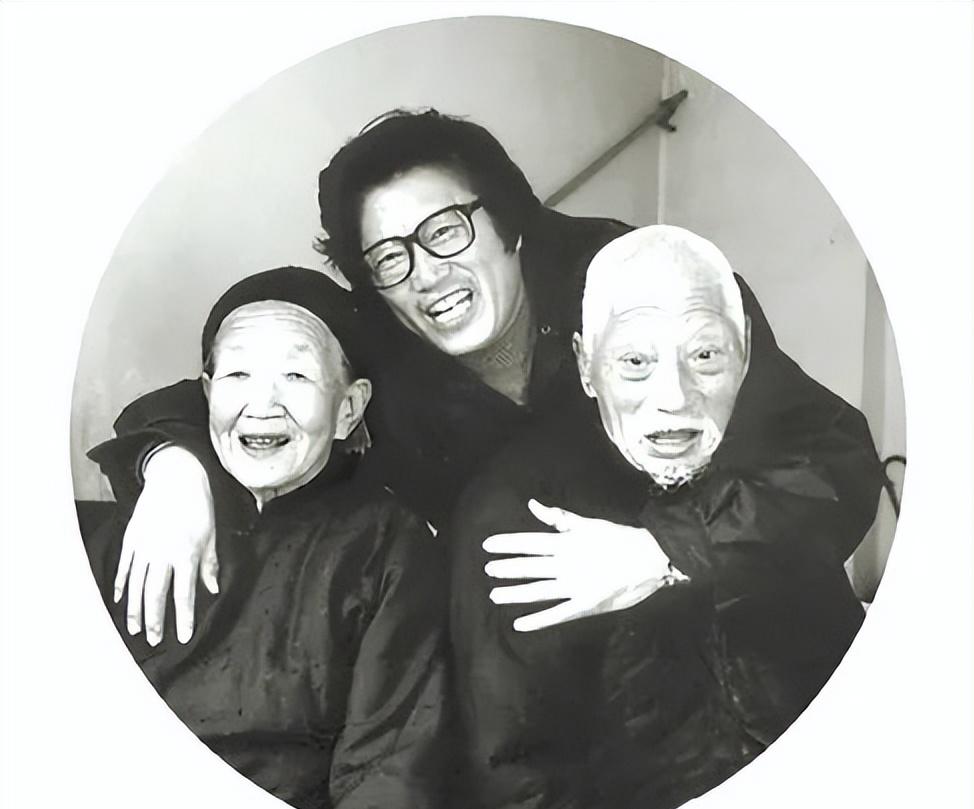

焦波和爹娘在一起

焦波和他的乡村影像

在山东淄博一个叫做“天津湾”的村庄里,“中国天津湾乡村影像大集”日前开集了。几百米长的红绸沿着村中的主干道翻腾舞动,游人熙熙攘攘,平日安宁的村庄显得分外热闹。遍布村中主要道路两旁墙壁上的老照片,像农村集镇上的货物一样琳琅满目,引人驻足品赏,让人目不暇接。这些照片是国内顶尖摄影师聚焦当代中国农村生活的摄影作品。在村中老戏台上的开集仪式上,别开生面的侗族大歌开场歌舞吸引了来自村里村外赶集的人们。精心筹划的文化大集终于开始了,天津湾将被打造成未来的影像小镇。天津湾乡村影像大集的创始人,是纪录片导演焦波。这个叫做天津湾的村庄就是焦波拍摄《俺爹俺娘》的地方。焦波以一个农民特有的韧性,曾跟踪拍摄自己的父母长达30年,后来又制作了纪录片《俺爹俺娘》,一直到双亲去世。此时的焦波通过给父母留下影像,建构了自己的情感结构与文化根基。后来,他的视角又从自己的爹娘转向无垠的农村大地,再关注农村大地上发生的乡村社会变革,尤其是乡村社会变革中的文化变革。这个过程,隐藏着“家国合一”的文化密码。

2012年,焦波拍摄的《乡村里的中国》,是一部社会影响很大的院线纪录片。焦波在自己家乡附近的村落里住了一年,记录了这个村庄的状态与变迁。这种创作手法是当下时髦的影视人类学的拍摄方法。但当时焦波进入这个村庄不是靠人类学的学科自觉,而是靠一种对于土地、家乡的沉甸甸的深情。这部影片的片名包含了一种文化自觉的先声,使人们在影院里看到了久违的中国农村景象。平凡的中国乡村叙事,不期然汇成浓浓的乡愁,传递出幽微而动人的中国表情,似有万钧之力。亲农恋农的情感不仅在影像层面传达出中国传统的“农本”思想,同时也体现了一种主流文化中正在酝酿的新的“中国观”。纪录片中的人物杜深忠深得焦波青睐,他让这个看似身无长物的农村文化人成为视觉中心,这个农民形象身上折射出土地赋予的特有质感和神采。这一形象很可能是焦波自我身份的写照。焦波关注乡村文化中的静水深流,相信它才关乎大时代中更为持久和稳定的人心,对于中国未来而言,是更具有决定性的文化源泉。

焦波的纪录片是感应现实的,他听从时代的呼唤。在长期的乡村影像创作中,焦波逐渐形成了自己作为一个“农夫导演”的文化认同:“农民在土地里种植庄稼,我们在土地里种植故事”。

近年来,农村形象逐渐摆脱了由工业化和城镇化发展路径所决定的边缘地位,“社会主义新农村”“美丽乡村”“绿水青山就是金山银山”“记得住乡愁”等关于农村发展的政策性命题不断深入阐释,改写了农村的社会文化形象,直至乡村振兴战略的提出和正式实施,农村文化形象已经得到根本改变,农村拥有了面向未来的潜能。因而一段时间以来,乡村书写又成为一种现代化弊端的疗救方式,乡村文化遗产题材的影像一时供销两旺。乡村振兴及其文化建构越来越具有国家道路选择的意义,而乡村振兴中的文化振兴如何展开,也很快成为全社会共同关注的问题。在这种情况下,乡村影像有了别样的社会意义和文化功能。

焦波创作的一部聚焦贵州务川仡佬族苗族自治县脱贫攻坚故事的主旋律纪录片《出山记》在2018年公映。这是焦波创作的脱贫攻坚与乡村振兴作品中在院线上映的第一部。《出山记》记录了中国西部一个乡村在一年内发展变化的过程,对展现中国农村的社会变革具有启示性的意义,显示出农村影像已经开始重新具备承载社会核心关注的功能。在以往的乡村影像里,时而看到愚、穷、弱、私的中国农民形象,焦波在这部影片中显示了对乡村文化建设的自觉。影片通过对两个村民家庭的记录,真正阐释了精准扶贫中的“因人施策”,也展现了两种完全不同的农村发展观念。导演在《出山记》中似乎更钟情于坚守土地的路径,因为祖辈的土地上预留了文化传承的更多可能性。焦波用相当多的笔墨表现没有获得易地搬迁资格的农民家庭如何顺应时势,在政策扶持下获得迅速发展,周边文化环境也得到改观。公路修通时,在外打工的儿子回乡,并带回了儿媳妇。家族的兴旺顿时让主人公一扫愁容与戾气。在老父亲的寿宴上,他请来傩师起舞;在儿子的婚礼上,他衷心地感激领导。基层组织在政策指引下扶贫,不仅改善了农民的生活,也使农村文化得到意外的修复。而这时的农村已不与外界隔绝,它与当代城市生活形成良好的经济与文化的互动关系。农村文化生态的涵养是与农村社会发展政策同等重要的。而在中国乡村,这种文化生态的恢复和回归是需要国家在场的。

《出山记》海报

易地搬迁的主人公的故事留给随后的另一部纪录片《进城记》。作者对这种“拔出萝卜带出泥”的文化迁徙很敏感。举家搬迁赋予了这些乡民重新改变生活的权利,但是文化的适应性转换却是他们必须面对的。相对于《出山记》中出现的易地搬迁,焦波新片《老窝》讲述了云南一个傈僳族村寨“就近搬迁”的故事。新居由政府出资,坐落在交通更便利、居住更安全的山腰上。由于该地区曾是云南乃至全国最贫困、最落后的地区,生态环境先天极为脆弱,区内地形切割强烈,断裂活动密集,降雨充沛,是泥石流、滑坡、风雹、雨雪等自然灾害的高发区。老窝村的地形地貌在影片中已经充分表现出来。对于老窝村而言,虽然多数村民期待搬迁,但过程却是一个伤筋动骨、不乏感伤的文化适应过程,影片还记录了许多的人类学与民族学内容,这构成了影片另外的重要价值。影片不仅记录当下脱贫攻坚的现实,也保留了本来会无声消亡的历史遗迹。

《进城记》海报

焦波作品中有基层农村干部的群像。《乡村里的中国》中的张自恩、《出山记》中的村支书申修军、《大歌》中的祝显兴等,都是十分接地气的基层干部形象,他们用不同策略宣传乡村振兴的政策,动员时熟练运用国家的现代化话语,有时又动用亲情乡情,在不断调节各种关系时,还努力促进乡村的经济发展与变革。基层政府干部不仅仅是经济生活的组织者,也在农村文化生态的恢复中担负关键作用。基层组织也需要借助乡村文化的力量,因势利导,促进这块土地上与大时代相呼应的发展与变革。贵州在这方面已经走在了全国的前列,脱贫攻坚与乡村振兴的体制建设在贵州已经形成了一个小气候。著名的“塘约道路”曾受到社会学家和乡村建设专家关注,并为中国广大农村的脱贫发展提供了一个鲜明的样板。

《大歌》记录了贵州侗族村寨黄岗村在乡村振兴背景中社会生活如何焕然一新的过程。《大歌》中有两个重要人物形象——祝显兴和吴成龙,这两个典型环境中的典型人物形象很有价值。这是乡村振兴中政府介入性力量与传统村落内生性力量的组合形象。实际上,在乡村振兴政策下,政府发挥了定位与主导的作用,乡村振兴目前的政府定位包含着产业、人才、文化、生态、组织等“五个振兴”,祝显兴的形象集中表现了乡村振兴中的“组织振兴”,这个形象在中国成千上万的实施乡村振兴战略的村庄里是具有典型意义的,也体现出中国乡村振兴区别于世界其他地区脱贫的经验——制度要素。政府的在场首先是搭建了平台,平台不仅仅是经济性的,也包括社会关系、社会交往、社会连接等,这种连接越多、越频密,越有利于乡村社会的团结和良性发展。《大歌》不仅有记录的价值,而且还有发现和探索道路的价值。它更贴近乡村振兴的主题,乡村振兴战略需要超越脱贫攻坚的固有叙事框架,展现中国在新的历史发展阶段独有的发展理念和路径探索。从影片中可以看到,黄岗村在乡村振兴政策动员下活跃的社会生长。政府介入性力量和传统村落内生性力量如何产生化学反应,内生性社会发展动力不断地调试和转化的过程非常引人入胜。最后影片呈现了一种几乎理想化的乡村社会发展形态。

影片展示了国家级传统村落可贵的社会建设过程。从国情和国运的角度出发,乡村振兴的内涵必然是一种在全球格局发生深度调整的形势下的社会再建设,这种再建设超越了以往只重视市场经济建设的局限,将社会建设、文化建设与各种新情况衔接起来,形成新的社会肌理,各种政府介入性的社会建设力量不再悬浮其上,而是对整个社会进行再造,并形成对已有主流社会积极的、能动的提升,成为中国道路探索中的革命性力量。而《大歌》对这两个关键人物的交叉剪辑,也揭示了乡村振兴中“组织振兴”“文化振兴”的重要地位和积极功能,尤其是后者更是乡村振兴中的难题。

乡村振兴是时代的黄钟大吕,是侗族人民心目中真正的“大歌”。黄岗村“出圈”的意义在于证明乡村振兴中经济振兴与文化振兴可以并行,并探索了乡村振兴的理想化模式。党的十九大提出的乡村振兴战略,为乡村发展勾画出了“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的美好蓝图,当前,“乡村振兴”成为全国上下关注并且热烈议论的高频词汇,焦波的乡村影像可谓生逢其时。对现在和未来的中国而言,乡村发展将比以往具备更显著的政治、经济和文化影响,在这样的社会环境中,焦波的乡村影像事业必将承担更多的使命,并获得进一步的蓬勃发展。

(作者:胡谱忠,首都师范大学文学院教授)