本文转载自【成电拾光】公众号

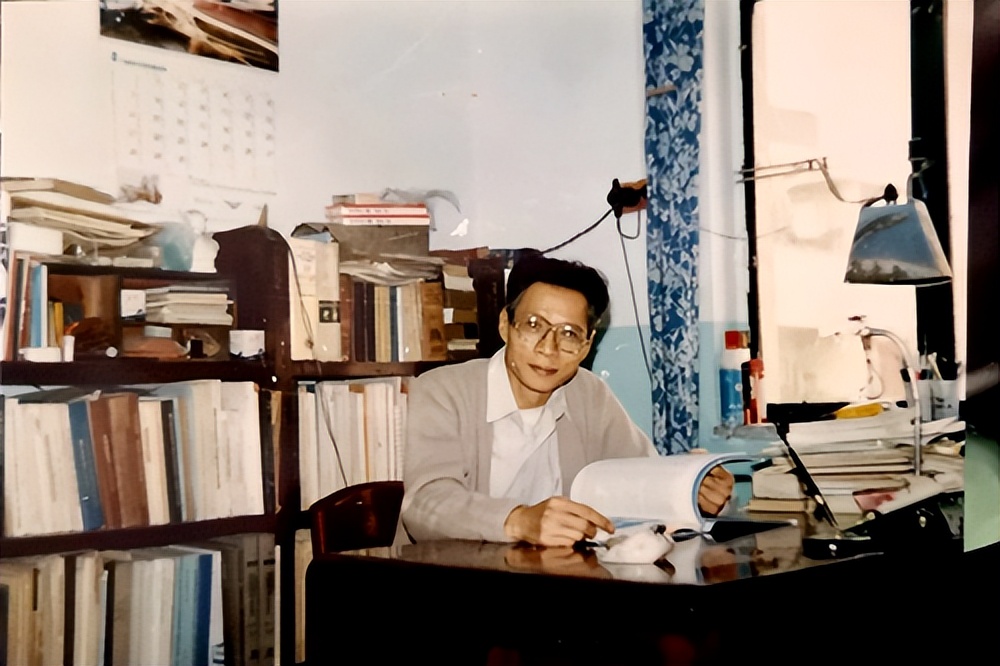

张世箕(1929.01-1994.08),男,广东省东莞市人,1951年毕业于中山大学电机系并留校任教,1952年9月至1956年7月在华南工学院(现华南理工大学)任教,师从该院院长冯秉铨教授(当时全国无线电界仅有的两位一级教授之一)和林为干教授(后为中科院院士);1956年8月调入成都电讯工程学院(现电子科技大学,简称成电)任教。他是大陆著名的电子测量专家,长期从事电子测量及自动测试的研究,出版了《电子测量原理》教材和《测量误差及数据处理》、《无线电计量测试概论》等专著,发表学术论文30余篇。

上世纪70年代初开始,在国内率先开展了高稳定度振荡源的频率稳定度和频谱纯度的表征、测量原理和实测技术研究,取得了突破性成果,填补了国内空白,并出版了《自动测试系统》、《仪器标准接口教程》、《微波测量仪器的理论与设计》等全国统编教材及专著。他的科研成果获省部级一等奖3项、二等奖2项、三等奖2项。他1982年晋升教授,曾任无线电技术系主任、自动化系主任。他还兼任国家教委(国家教育部)科技部学科组组员、中国电子学会自动测试与控制学会理事长、中国电子学会电子测量与仪器专业学会副主任、中国计量测试学会专业委员、中国电子学会专业委员、中国西部地区HP仪器用户协会会长、四川省计量技术与仪器制造学会学术委员会主任。张世箕1980年被评为成都市先进工作者,1982年被评为电子工业部先进教育工作者。1983年、1988年分别当选为四川省第六届、第七届人大代表。1992年起享受国务院政府特殊津贴。

张世箕先生是我的恩师,提起他的名字,稍长的成电人都知道,在成电被人们称为“拼命三郎”。常年累月夜以继日地工作,积劳成疾,不幸英年早逝,去世时年仅65岁。我如今也已八十出头,然却常常想起先生音容及谆谆教诲,兹以此文,略表怀念。

白手起家 创建无线电测量专业

1956年9月初,成电首位苏联专家弗·尤·罗金斯基到校,兼任院长(吴立人)顾问(后为成电的苏联专家组组长)。罗金斯基是无线电测量方面的专家,这对于刚刚兴建的成都电讯工程学院来说显得特别宝贵,尤其是对建立相关专业具有重要的帮助。当时在无线电方面比较擅长的有赵国南、张世箕两位老师,其中张世箕是1956年8月从华南工学院调入成电的,师从华南工学院院长冯秉铨教授(当时全国无线电界仅有的两位一级教授之一)和林为干教授(微波专家,1980年当选中科院院士)。在罗金斯基的指导和帮助下,赵国南、张世箕在成电创建了大陆第一个无线电测量专业,并作为导师招收了包括郭戍生(留校,后为教授)、鞠元凱(后任40信箱首任总工程师)、夏虎林(航天部)在内的8名成电首批两年制无线电测量专业研究生。同时,张世箕作为被学校指定的罗金斯基的业务助理,在该专业本科生、研究生及青年教师的培养上作了大量的工作。1958年6月底,罗金斯基回到了苏联,但这位专家在五十余年后见到访问俄罗斯的电子科技大学副校长杨晓波时,还念念不忘当年二十多岁热情奔放的年轻人张世箕这位得力助手,连称“我很想念他”。

苏联著名科学家门捷列夫曾说:“没有测量,就没有科学”。1956年学校在无线电系的“无线电工学”专业下开设了无线电测量专门化,这使我校成为大陆第一个专门培养电子仪器及测量技术高层次工程技术人才的基地。1959年,学校取消专门化,将其改为“无线电测量仪器与制造”专业,简称为“无线电测量”、“电子测量”专业。刚建立专业时,教研室由赵国南副教授任主任,张世箕讲师任副主任,教研室成员包括王永康(后先后任无线电系总支书记、人事处长)、何时琪(后任党支部书记、副教授)、张凱夫(后调回广州)、陆玉新(后调西南无线电器材公司任总工程师)、钱含光(时为工程师、后调回上海)、张葆成(后为自动化系副主任、高级工程师)等。当时师资欠缺、又无教材。赵、张等不仅翻译了罗金斯基的《无线电测量》教材,还分工由赵国南编写了《无线电测量仪器》,张世箕、张葆成编写了《微波测量仪器》,钱含光、何时琪编写了《无线电测量技术基础》。几本教材编好后,还多年被陆续开设这一专业的学校采用。

据张葆成高工回忆,当时张世箕除组织教学(要求部分罗金斯基的研究生也承担一些本科教学任务)、编写教材、自己承担大量的教学任务外,还特别重视实验室建设。当时仪器设备短缺,一些旧仪器经常发生故障,为了不影响教学实验,他还自己动手修理仪器,指导制作实验底板。

1982年7月-1986年9月,张世箕任无线电技术系主任,1986年11月-1988年7月任自动化系主任,1988年7月任自动化系名誉主任。他还曾兼任学校第二届学术委员会(1977.12-1984.07)委员,第三届学术委员会(1984.07-1990.05)常委,第二届学位评定委员会(1987.03-1990.05)委员及自动控制与仪器学位评定分委会主任,第三届学位评定委员会(1990.05-1993.02)电磁测量技术及仪器学位评定委员会主任,本科教学指导委员会副主任。1981年11月任学校实验工作委员会副主任。1983年被学校列为骨干和有发展前途的专家。1984年代表学校出访德国洽谈科技合作。

回顾往昔,赵国南、张世箕两位老师无疑是成电无线电测量专业的创建者,为该专业的建立和发展壮大立下了汗马功劳。

拼命三郎 醉心测量结硕果

新的学校和新建的专业给张世箕提供了施展才华的舞台,不到30岁的他正是风华正茂、热血沸腾的大好年华。他忘我地投入到教学和科研中,一时间学校都知道有个拼命三郎叫张世箕。

20世纪50年代开始,张世箕在国内率先对电子仪器和测量误差理论及应用进行了系统深入研究,特别是在非正态分布误差的研究方面有新的建树。

20世纪70年代开始,张世箕完成了“频率稳定度分析测试系统”等多项科研成果,填补了国内这方面的技术空白。20世纪70年代末期开始,他在国内率先进行自动测试系统通用接口标准及智能仪器的研究工作,主持了“微波网络自动测试系统”的国家攻关任务。在取得大量科研成果的基础上,主持制定了大陆“可程控测量设备接口”的国家标准。其主持完成的科研项目“PPC-100系列频谱纯度测试仪”获1979年部级一等奖。“频率稳定度测试装置”获1980年电子工业部一等奖。“配有IB接口的自动测频系统”获1981年国防科工办二等奖。“电子计数器程控接口装置”获1982年电子工业部一等奖。“一种配有ICB-IB的自动测频系统”和“为用BASIC作结构化编程的翻译程序”获1986年成都市科技二等奖。“可程控测量仪器的一种接口系统”获1987年电子工业部二等奖;“测量控制计算机”获1989年四川省科技进步三等奖;“LA-4950型IBM-PC逻辑分析仪”获1991年电子工业部三等奖。

上世纪80年代他去美国HP公司仪表总部参观,与该公司技术人员谈及智能仪器的测量技术问题,对方大为惊叹:中国此时还有对世界上最先进的智能仪器如此精通的人才!

张世箕所领导的教研室1980年11月被评为1978-1979年全国科技先进集体,1982年12月被评为电子工业科技先进集体。1992年1月,七项“电子测量仪器与测试技术”成果鉴定会在北京召开,国防科工委聂力少将(后升中将)、中国电子工业总公司党组书记兼总经理张学东到现场观看表演,给予了高度评价。

一项项科研成果和荣誉光环背后是常人难以想象的辛勤付出。还记得20世纪50年代末六十年代初,在翻译罗金斯基《无线电测量》和自编教材《微波测量仪器》期间,张世箕除到图书馆借阅国外的相关书籍和杂志外,还自费到书店买回一些相关书籍,为赶出书进度,常常夜以继日,有时一周只睡三、四个晚上。住在他对面的张其劭(后为教授)多次谈到:“我们附近晚上最晚关灯的就是张世箕”。在“文化大革命”中他成为“资产阶级反动学术权威”,甚至有人将他在建专业初期修理有故障的仪器污蔑为拆毁仪器,受到不公正的待遇,但这丝毫没有减弱他对工作的热情,他依然不舍昼夜地工作。

因为白天事儿多,他就利用晚上搞科研。他认为晚上找他的人少,工作效率高,就晚上拼命干,饿了就吃点儿干粮。记得“文化大革命”后不久,他被邀请去北京为航天部二院计量站组织的全国军工系统计量测试技术人员讲授“测量误差及数据处理”,为培养、提高年轻教师,他还带上郑家祥和我去各讲一部分内容。虽然他对所讲内容非常熟悉,但为了把国外最新资料加进去,十余天里他每晚都加班准备到凌晨一两点。

在张世箕儿子张元的印象中,科研就是父亲的生命支柱,他一辈子都在为科研奔波忙碌。他之所以那么拼命,是因为他们那一辈人始终都有一种立志使祖国变强的使命感。张元回忆道:“我很小的时候,记得住在学校南院,虽然不知道父亲忙的啥,但总是为父亲感到自豪。父亲走路总是风风火火的,晚饭吃完一会儿就钻进他的房间搞科研了,要不就是去实验室。但他很关心我的学习,每学期都要盘问我的学习情况,对我要求也很严格,有时候不满意还要打我手心。”

师恩难忘 山高水长

我于1958年考入成电,成为学校的第三届学生。我刚进校时,分在8214班(电视专业),后因专业调整我又调入8213班(无线电测量仪器设计与制造专业)。五年级上学期张世箕老师给我班讲专业课“微波测量仪器”。张老师虽然是广东人,但普通话却很标准。他讲课极富激情,声音洪亮,语速适中,思路清晰,语言简练,对概念的表述十分准确,通俗易懂,重点突出,难点分析透彻,善于启发引导和激发学生的学习兴趣。他还写得一手工整漂亮的板书。同学们都十分喜爱听他的课,觉得是一种快乐的享受。

在我的印象中,张老师对学生要求非常严格。期末课程考试时,由学生抽题签(每一签含几个题),再在黑板上写出答题提纲,由他与辅导老师口试,口试问题一般都比较难,要得5分不易(当时实行5级记分制)。虽然答题时同学们难免紧张,但因为张老师要求很严,我们平时学习都特别认真。现在好多同学回忆起昔日的严师,心里特别感激那时对他们的严格要求。

1963年7月我大学毕业,留校在本专业教研室任教。9月11日到教研室报到时,时任教研室副主任的张老师找我谈话。他语重心长,谆谆告诫我:做一名好的老师不易,仅就业务而言,你现在比即将面对的本专业学生强不了多少。一定要多看参考书,了解国内外最新动态,抓紧时间,刻苦钻研,打好业务基础。还要认真学习老教师们好的教学方法,力争早日主讲相关课程……这些教诲现在回想起来还言犹在耳。 在此后的教学科研工作中,我经常向他请教,他都耐心地给予指点。1979年四机部高教局要我们教研室编写供全国职工培训用统编教材《电子测量基础》。显然,由他编写最为恰当,但他为培养年轻教师,毅然决定该书由郑家祥老师和我各写一半左右内容,他则指导把关,这让我和郑家祥在兴奋忐忑之余心里也有了底气,这本书1981年由国防工业出版社出版。

“文化大革命”结束后不久,四川省计量局和成都市计量局在成都市人民文化宫组织省、市各单位三百余人,请张世箕老师讲“测量误差及数据处理研究的国际新动态”,但他为培养我,向组织单位坚持推荐由我代他去讲,并将他手头的相关资料交我准备,促使我业务进步。

“文化大革命”后他获准指导研究生,他要求我给他的研究生讲他最有深入研究(本应他自已讲最合适)的“测量误差及数据处理”课(后扩展为全校研究生选课),并尽快写出内部用教材,促使我努力完成这一任务。

1984年8月,学校决定调我去管理工程系(9系)任可靠性研究室主任,最先时任无线电系系主任的张老师不愿我离开原专业,后经王甲纲院长与他多次协商才同意。虽然我到了管理工程系(后发展为经济管理学院),但此后仍不时地得到他的指导。1985年他曾提醒我,他在一份国际会议论文集上看到几篇德国人发表的可靠性方面的论文很有水平,要我关注。

回顾我的一生,我从张老师那里实在受益良多!

矢志育人 扶持后辈

1979年,张世箕受命担任全国高校统编教材电子测量编审组组长,成员包括天津大学吴泳诗教授(后为天津大学校长)、北方交通大学蒋焕文教授(后为该校教务处长)及北京邮电学院(现北京邮电大学)汪雍教授。经编审组讨论决定,两本统编教材全由成电编写。在张世箕的指导下,由陈杰美、古天祥、钱学济编写的《电子测量仪器》,由陆玉新和我编写的《电子测量》均于1985年由国防工业出版社出版。该编审组的工作还受到四机部高教司通报表彰。他为一系列教材的编审做了大量工作。而由他本人所编写出版的《电子仪器原理》获1992年电子工业部优秀教材一等奖,《智能仪器》获1992年电子工业部优秀教材二等奖,《自动测试系统》获1996年电子工业部优秀教材一等奖,《数据域测试及仪器》获1996电子工业部优秀教材一等奖。

由于在电子测量领域的学识和威望,一时不少单位纷纷邀请他开办讲座,培训科技人才。如哈尔滨工业大学、中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、七机部二院计量站、风洞指挥部、电子部十所、前锋无线电仪器厂等等。张老师从不摆谱,一般都是有求必应,尽管这耽误了他不少的科研时间,但他都想办法熬夜补上,这也许是他英年早逝的其中一个诱因吧。

他治学严谨,学识渊博,培养了一批批优秀的学生。他们已有不少成长为学科带头人、博士生导师、教授、研究员,有的是校、厂、研究所的领导,更有大量工作在各个岗位的技术骨干,为大陆电子信息领域优秀人才的培养做出了巨大的贡献。例如他的9103班学生徐培基在航天部工作,是电磁学专家,是航天英雄杨利伟科研团队的重要成员;黄润萱是绵阳中国工程物理研究院(中物院)副院长,为国防工业的发展做出了很大的贡献。

曾有幸成为他所领导的教研室的早期室员们,诸如郭戍生、杨安禄、陈杰美、古天祥、郑家祥、何正权、王树菁、陈光䄔、顾亚平、杨鸿谟、陈长龄包括我等成电教授,谁没有受到过他的关怀、栽培与扶持?“文化大革命”后他招收指导的第二位研究生王厚军教授,还曾于2005年4月至2015年4月任电子科技大学副校长,此后任校第九届学术委员会主任。

张世箕是大陆知识分子的优秀代表。他坚决拥护中国共产党的领导和党的各项方针政策,坚持四项基本原则,作为四川省第六届、第七届人大代表,积极参政议政,为改革开放和我省高教事业的发展建言献策。

张世箕精通英语、法语及俄语,为其广阔的视野奠定了良好的基础。他的文学水平也很高,讲课时常引经据典,发人深省。他还有一些业余爱好,绘画与拉小提琴也有较高的水平。

他是学校著名的“拼命三郎”,长期承担着繁重的教学、科研、社会服务的重任,并无私、大力培养、严格要求下一代年轻教师,促使他们早日挑起教学、科研的重担,并对二十世纪六十年代一批批外校前来进修提高的哈尔滨工业大学、西北工业大学、上海交通大学、太原工学院等校的年轻教师关怀备至,还曾借钱、借衣服给部分进修老师。

“文化大革命”后,曾有两个单位动员他去工作(一在北京、一在广州),被许以优厚待遇,但都遭到他的明确拒绝。他爱成电、爱他的专业、爱他的教学科研团队。他对自己的评价是:我这一辈子的贡献就是教书育人,写了几本书,为国防事业作了一点儿事儿。

犹记得“四个火枪手”的雅号。受大仲马于1844年所写世界名著、《时代周刊》近年评选出的世界有史以来100部最佳小说之一的《三个火枪手》的影响,1956年,与张世箕一同从华南工学院调来他的其他三位好友黄香馥、虞厥邦、胡忠谞四人便自喻为“四个火枪手”,这也因此让人们一下子就记住了他们。如今比他小7个月的大陆著名电子材料与元器件专家胡忠谞教授于2015年12月29日去世,享年87岁;比他小9个月的大陆著名微波电路与系统、现代网络理论专家黄香馥教授于2017年4月26日逝世,享年88岁;比他小3岁多的、在非线性电路与系统、功率电子学、计算智能、EDA等领域卓有成效的虞厥邦教授现已88岁,身体状况良好。张老,如果你当时能稍微注意到保护身体、适当控制工作节奏,不过度劳累,多活若干年,那对祖国和人民的贡献岂非更大?

每念及此,痛彻心扉!