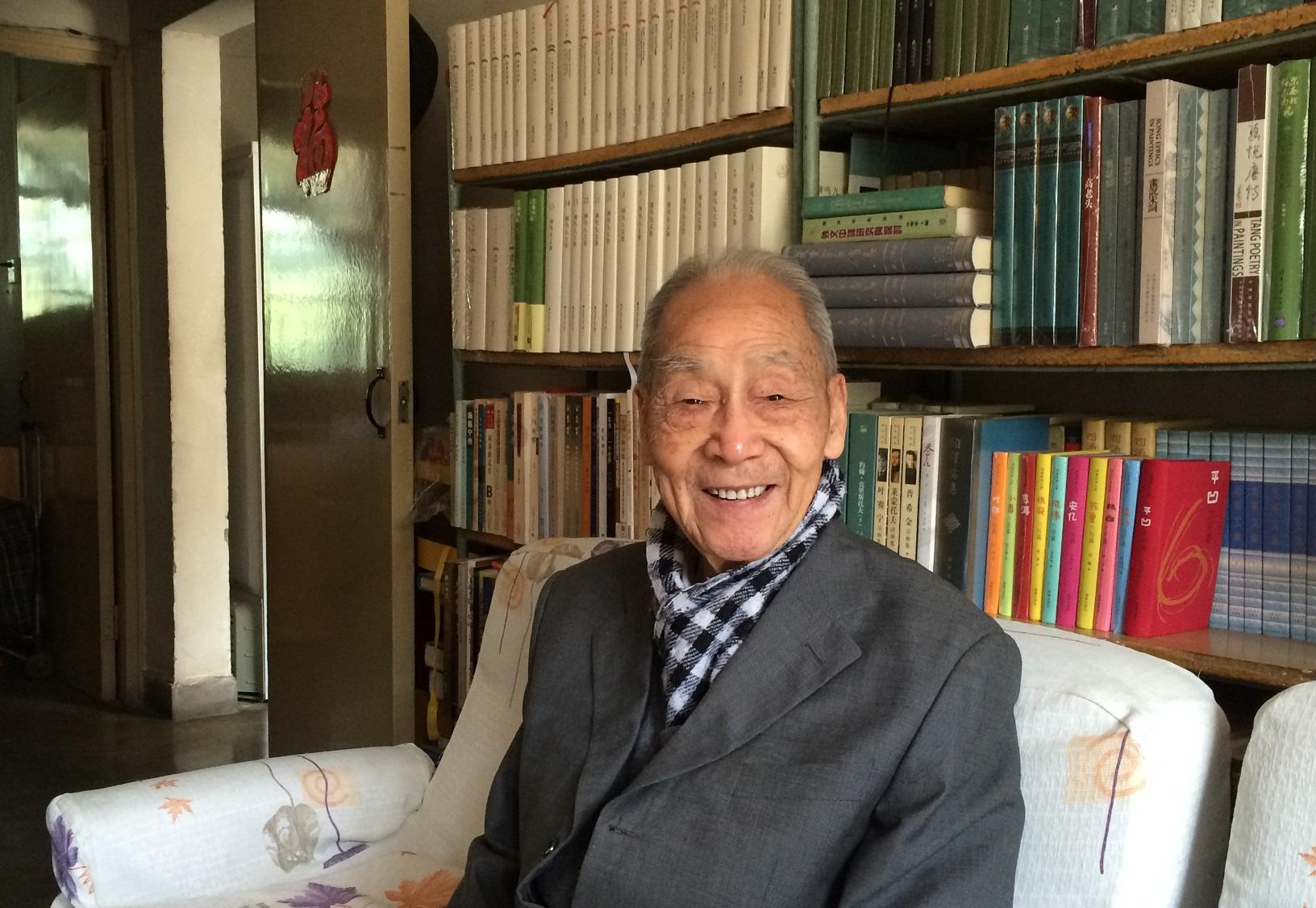

"时间似乎忘了把他变成一个老人。五年前,我把即将出版的整版人物通讯《徐元正:翻译独奏的人》(附上)给徐元正先生作最后审校,徐先生读了刚刚开始的句子,笑道:"就是这样!没错!是时候忘记把我变成一个老人了!哈哈哈..."

当他笑的时候,他的假牙松动了,他的声音突然变得模糊不清。如果他什么都不做,继续以原来的节奏大声聊天,一排云朵喜欢释放两只手之一的手势,用闪电遮住耳朵闭上腮帮假牙回到原位......

他笑得很有活力,工作精力充沛,辩论精力充沛,采访精力充沛......感染与他接触的人将是一个特殊的日子。凡是他像个老人,更像是一个天真、容光焕发的孩子,难怪年轻人提到那个可敬的老人,形容词就是"可爱的爱"。

但时间从来不忘了他把他变成一个老人,但他不忍心把他带走得太快。这促使他完成了"徐元冲的100年自传",直到4月18日他的100岁生日,并记录了他在6月27日的儿童节上的信息。这个季节的热度,时间终于决定让他趁风。他走得干巴巴的,自从世书他再也摸不着了,只是奔向另一个感情——情人已经在天堂等了他三年了。

徐先生,一路走!

2019年2月20日,本报记者与《光明日报》记者傅小月会见许元正先生。徐先生的侄女徐先生

徐元正:译为孤独者

"关闭"特别版,2016年6月2日

95岁的翻译徐元正是个"怪人"——时间似乎忘了把他变成一个老人。

晚上,在北京大学的春园里,他总是独自骑自行车,走一个小时。骑自行车是他第二高的健身项目,游泳是他的最爱。两年前,游泳池的工作人员看到他90多岁,再也没有让他离开。

他的爱人想和他一起骑车,他拒绝了。徐元正一直喜欢一个人走路。七十七年前,1939年1月20日,西南大学一年级学生在他的日记中写道:"我曾经喜欢一个人走自己的路。

他后来走上了翻译之路,倡导音美、造型美、意大利和美国的"三美论"、"创造一个替代失"等翻译。翻译界争执不休,他经常被驳斥,甚至被贴上"文学界遗产少"、"宣扬千古罪人误译"等恶名。徐元正崇拜战士的精神,喜欢尝试。一部国外名著感动几十部译本,如《红黑》已经被赵瑞轩、罗玉君、于云、温家轩、徐元正、郭红安、罗新轩、张冠轩等二三十个人翻译过,不同译本的优缺点?在别人的评价语言中,"各有秋","见仁爱与智慧"是常用词。徐元正更是道理,不喜欢这些字眼,"一定有高处!"简单地说,他比较,他得出的结论是,他翻译得比别人好。有人在背后嘲笑他:"王波卖瓜,自卖自诩。徐元打了一拳不屑:"那也要看我的甜瓜到底甜还是不甜!

"鳄梨酱"甜吗?在过去的两年里,他赢得了三枚非常努力和足够的"认证奖章":第一,国际翻译联盟2014年北极光杰出文学翻译奖,徐元正成为自1999年成立以来第一位获得该奖项的亚洲翻译家;

这些奖项将再次印在他的新名片上,对吧?他一向喜欢在名片上宣传自己,比如"60本在国内外畅销,唯一能把诗歌翻译成英文、法文的人"、"一千首诗的遗产,不是院士赢"。我拜访他的那天,看到他破旧、拥挤的书房、卧室和客房,墙上摆放着几年前从二手市场来的15元的架子上,塞满了新旧作品。问,已经达到120多本书了,我开了个玩笑:"那你得修改名片?改为"一百本书中售出的书"吧!"哦-哈哈!你知道的!"他像个孩子一样快乐。我疯了,但我傲慢,我诚实。是120,是120,我永远不会说200。徐元正把毛泽东的"谦逊使人进步,骄傲使人落后"改为"骄傲使人进步,自卑使人落后",认为"我们中国人的时候要有信心,应该有点疯狂"。他的声音像一个泛洪铃,表情,一对蓝色的肋骨在空中伸出比划艇的大手,时不时地给自己竖起大拇指。

虽然业内对他的宣传性格有很多批评,但他的翻译方法并不十分认可,但他在中英文三种语言之间的创作和表现确实是无可辩驳的。1999年为陈占元、徐元正、郑永辉、关振虎、齐祥、桂玉芳等翻译界"六位长老"举办了半个世纪翻译绩效评审会,时任法国文学研究会会长刘明九先生等评价徐先生,"在汉译领域和外国专家均可进入, 他是一个最高的成就...他的自我评价(指"唯一一个用英法翻译诗歌的人")没有任何水分,没有华丽,都是当之无愧的,为什么不让它呢?"

"我'当之无愧,当之无愧',这八个字不是我说的。徐元正强调了这一点。但你不觉得这八个字,其实早在任何人说出来之前就已经深深埋在了心里。在心灵的引导下,即使你独自一人在翻译中行走,你也从不犹豫。

在路上,他选择点亮,名气的重担暂时被卸去,就像橱柜顶部尘土飞扬的北极光勋章一样。从.m 10点到第二天凌晨4点.m,在黑夜之下,带着光的灵感,他在莎士比亚的杰作中徘徊。忘了年纪,忘了2007年因直肠癌"只能活7年"的医学判断,徐元冲在《北极光》之后的名声下大志:"我想把莎士比亚翻过来!"

超过90岁挑战莎士比亚全套

莎士比亚不是那么容易翻身的。莎士比亚一生写了37部剧本(另外38部)和三首诗,总共40部作品。著名的有《哈姆雷特》、《奥赛罗》、《麦克白》、《李尔王》、《四大悲剧》和《威尼斯商人》、《仲夏夜之梦》、《第十二夜快乐》。

将莎士比亚的整个作品集单独翻译是一个令人生畏的硬骨头:首先,卷很大;

在中国,最早的"吃螃蟹"是梁士球,从1931年到1968年,他用了整整38年的时间翻译莎士比亚的全集,全套文字风格是早期的白话,在"信、大、雅"的翻译标准中,他首先遵循的是"信";第二个许下这个愿望的人是朱胜浩,他在1944年12月去世前,花了近10年的时间,辛苦翻译了莎士比亚的31部半戏剧,确切地说,朱圣浩给现在的人留下了一套莎士比亚的"准"——这套散文式的"准"整套翻译相当仔细, 用文字和句子讲究平淡、韵律、节奏,到处都是流动的音乐美 译,在1960年代、70年代的政治运动中停滞了翻译纲领,随后又翻译到2008年去世,当时他翻译了莎士比亚三分之二的作品,而2014年,方平回归六年后,上海翻译出版社推出了莎士比亚诗歌全集, 他已经翻译了。

翻译莎士比亚整个系列的艰辛令人谦卑。今天,许元正——90岁的老人,怎么敢放过这种自吹自擂?

徐元冲了好几条路——四舍五入到零,只看脚。"我不在乎是37岁还是38岁,我把它一个接一个地翻过来,继续前进。每一个,他都溶入每一页,每一句话。每天翻译至少1000个单词,否则不要睡觉。

这样一次集沙成塔,有一个出人意料的结果。2016年4月12日,在第45届伦敦书展开幕式上,徐元正翻译了由中国国际出版集团、海豚出版社翻译的《莎士比亚六大悲剧》。该系列包括四个悲剧和罗密欧与朱丽叶,安东尼和克柳巴。打开《李尔王》,孩子们看到钱的眼睛睁开那段话,许元正的版本是"爸爸穿破布,孩子会不理会"。父亲有钱,孩子们笑了。命运是女人,穷爱富",而此前广为流传的朱圣浩的版本是"老父亲穿衣服,孩子不认识对方;命运就像一个,穷人和穷人都被抛弃了。

在伦敦书展上展出的还有徐元正的唐显祖的《牡丹亭》。1616年,莎士比亚和唐去世。在400年后的伦敦书展上,两位中西剧巨头因为徐元正的"搭桥",跨越语言、时空有了一次"邂逅"。

就在莎士比亚和唐公"见面"的时候,徐媛匆匆离开,继续他的约会。他继续翻译莎士比亚的《威尼斯商人》和《如愿》。"如愿以偿"就是"皆乐",徐元正认为将书名译成"如愿以偿"更为合适,因为"有些反派不开心"。

"中和的方式"和"理性和理性"

他怎么会这么有效率?徐元冲要"习惯"轻字来回答。

《说话习惯》,这是西南联合国大学《新英文阅读》选编的文字,作者是心理学之父威廉·詹姆斯,讲的是"种一种行为,收获一种习惯;徐的许多习惯已经持续了他几年甚至半生:从高中开始每天写日记;每天从大学起床翻译一首诗;退休后,每晚工作五六个小时超过20年......年复一年,不仅是一种习惯,更是一种决心和信念。

一个给许元正的决心和信念增添太多分量的人,属于哲学家冯有兰。1939年8月2日,许元政在大会上听了冯友兰关于"中和方式"的演讲,并摘录道:"一个人可以吃三碗米饭,只吃一碗半,我们说他'中间',其实吃三碗算作'中'。'中间'是确切的重量,四碗太多,两碗太少......"徐元正以为事情做一半是"中间",听了冯先生的讲话才明白,路是热一烫,一亮一光。每天翻译1000字,既保证了翻译的进度,又不耽误吃饭和睡觉,这就是徐元正践行的"中立"。

许元正也为冯友兰的另一次讲话做了摘录:"看到某A打了某B,我们很生气,但事后还是连;应用哲学要学会"合理化",这样才能有感情而不感到疲惫。"这是对徐元正的'治病'。

徐元冲上爱怒,好好论证,有人干脆给他起了个绰号"徐大炮"。他和赵瑞轩就"红黑谁黑""谁红谁黑"的问题进行了辩论,与徐伟讨论了翻译的等同和再创作的问题,冯一岱反驳了陈词滥调的问题,以韩世山反击自信自负的问题,而江峰、吕固恪, 王佐良等人引发"喜欢"和"神一样"的争议......

每当口舌争辩或笔墨,许元正都是愤怒的表情,一旦写完,他就用冯友兰的"理化感受"成功缓解情绪。这时,他天真到没有芥末,甚至连"敌友"都不管。比如许元正在出版的《死水年纪念》回忆录中,毫不避讳,高兴地给老同学赵瑞轩一本书,并在扉页上题词"五十年的'红黑',谁红谁黑谁懂。比如,在写了一篇回应韩世山的文章后,徐元冲找不到发表的地方,居然给韩世山打了个电话,说想在韩文主编《山西文学》上发表,韩文不粗俗,随便答应,两人变得健忘。

我不太明白徐媛孩子般的天真。那次我去他家,我突然明白了。机会是我对徐元正说:"你的军功勋章有老师的一半。他辞职了:"这怎么可能!我写了那么多书,她占了五十还是六十?"有很多安乐死,大意是虽然他的爱人照顾得很好,但这与这本书无关。我们认为没有必要把它拉出来,他必须弄清楚,为什么要说他认为他必须把它拉出来!对他来说,更多是真的有必要,但更真实的是后如何生活——爱情还是情人,老同学还是老同学,"不玩无交易"或"不玩不交易"......

中文翻译家可以将中国文化带给世界

不,许元正又生气了。从一开始,他就在2016年4月22日出版的《文报告》上发表的《唐献祖戏剧全集》中看到了一篇关于英文翻译的专题报道,其中比较了桦木和中国王卫培的翻译,结论是"两种译本各有特色,但显然译者对中国传统文化的理解和感受是截然不同的"。这让我想起了《2015年英语世界》第三期的一篇文章,其中提到了美国汉学家于文章的观点,即"中国正在花钱将中国经典翻译成英语,但这永远不会奏效,没有人会读这些英文翻译......翻译人员应始终将外语翻译成母语,切勿翻译成外语。"能够翻译中文、英文、中文、法文译本,正是许元正引以为傲的,他被宇文激怒了。

英国汉学家格雷厄姆(Graham)也持同样的观点。徐元冲问:"格雷厄姆英语10分,中文5分,我英语8分,但中文10分,哪个更好?"他又微微问道:"你说没人读我的英文译本,为什么还要读我的英文译本?""

他还"搬出去"了冯有兰,冯有兰曾经说过,"你知道的越多,意义就越大。对中国古典诗歌的理解,中国人自然比外国人多得多,徐元正因此认为,中文的翻译比外国人的翻译要好。他以李尚莹的《无题》为例,第一句话中有两句话:"金鲅鼠锁烧香进去,玉虎把丝拉回来。Graeme的英文翻译的一般含义是:"一只金色的蛤蜊咬住锁,打开锁烧香;对此,徐元正的判断是:"葛培理不懂诗歌,所以翻译毫无意义。"这两首诗,只是描写了诗人和里奇小姐一家的会面——金蛤蜊是唐代有钱有钱人门上的门环,咬着锁来表示夜锁门的装饰品在飞蛾上;拉丝"是拉起井绳的意思;"画井"就是抬井水,唐代都是黎明时分一整天的水,"进"和"后"前省略的主要说法是"我"。所以中文翻译的意思是:"当香锁门时,诗人进入门;诗人为什么要这样做呢?因为他和里查小姐正在偷偷约会,害怕被发现。在原诗中,"烧香"和"相"是同一语气,原诗中的"丝"和"想","香"和"丝"暗示"相思"。"格雷厄姆知道这一点。"难怪他翻译得可笑,"徐说。

徐元正也给宇文纠正了一句:"他把杜甫江汉译成'老马,不用走很远','老马'译成'老官',其实初衷是老马的智慧,不用用他的力量;他还把李白的《月下》《快乐与春天》变成了《我找到的快乐一定会持续到春天》(我发现的幸福肯定会延续到春天),误读了"及时做,好春天"的意思。"

因此,文报告的专题报道上升到"中文翻译家能否让中国文化走向世界,中国人能否实现中国梦是一个大问题"。徐元正写了一篇关于《文学翻译与中国梦》的专题文章,挑战于文安。

徐元冲只能打字,不能上网,他的爱人赵君会给我打电话:"徐先生写了一篇新文章,跟美国自以为是的中国学者争论,你能来拿吗?"我去拿的时候,许元正对宇文安的愤怒已经消散了,大概要归功于冯友兰的'合理化'。

这篇文章我后来推荐给2016年5月28日发表的温氏报告的"笔会"。

六点给我,心是坚强的

别看许元正总是佩服冯友兰,但他真正佩服的其实是可以用来支持自己的观点。他不迷信任何人,总是只接受他认为正确的部分。

对于鲁迅,许元正不赞成他所主张的直接翻译,而是把他的"从文字到文章"放在了"文章里......然后用三美:意大利美与感觉,一也,声音美与感觉耳朵,二也,形状美与感觉,三还"采取,提出自己在翻译领域";

关于钱倩的书,许元正多次提到钱的鼓励,比如钱某曾经在回信中吹嘘自己"翻译了一个伟大的成就,在节奏和节奏的束缚中跳舞,跳得灵活而惊艳",但钱辕同意罗伯特·弗罗斯特的"诗在翻译中"。"中间迷失了什么",徐不这么看,他认为诗歌的翻译不是"迷失和迷失",而是"得失",如果像波波在英文翻译的希腊"荷马史诗"中那样像"弥补损失",即"少得多";

——对朱光孙来说,徐元正觉得朱石说的"'发自内心,不超越当下'是所有艺术的成熟境界"是很有道理的,翻译不一样,"不超越当下"去寻求真理,"从心里去做"。追求美,一起是"在不违背真理的前提下,尽量追求美",但"不超越当下"是一种否定的表达,徐元冲骨更赞同贝多芬的说法,"为了更多的美,没有规律是不能被打破的"。

......

名人们的路景因此被徐元匆匆忙忙地挑了出来,颇有一点"六音符给我"的意思。他阐述了自己对老子"道,很道"的理解,就像他绕着密码说的那样:"真相是已知的,但不一定是我们经常知道的真相。翻译的方式是已知的,但它不是直接翻译的方式。"

那些能"六音符我"的人,一定有一颗无比强大的心。杨振宁曾为许元正的《死水年回忆》写过:"我发现他对一切都一如既往地精力充沛——如果不是更充分的话,和60年前我们一起上大学的时候差不多......"

Jun是一个有故事的陌生女人。她的真名叫赵军。1948年,15岁的赵俊来到西柏坡从事代码工作。我第一次见到毛主席时,主席问她叫什么名字,她回答说"赵军"。董事长说:"赵君要走了!从此,她改名为"国王"。新中国成立后,解放前参加革命的未来国王,"无论我选择什么工作",但她选择阅读,所以她从巴黎学习回来教徐元正,两者在1959年结成结。

近六十年来,无论是逆境,无论是情人被叛军打败,还是成为出版商的香,都按照国王的崇拜和爱心,许元正像一颗星星永远闪耀。徐先生耳回,我每次打电话回家都是按照俊老师的说法,她总是用最饱满的心情,最美的言辞,急切地赞美自己的"男神","他太简单了!"他是个奇迹!""你认为他还能做谁吗?"神对徐元正如此执着,让他尝到事业和爱情的极致滋味。许元正已经是一个自信、大肆宣传的人,再加上这60年来被爱人抱着、保护、信任、尊重、赞美,他的感觉不是很好。90多岁敢于挑战莎士比亚的整套,这绝对是需要给我谁,这群男性的骄傲!

创造"三美理论",喝夏小路

据俊介绍,还有一个人一眼就能看出这个特征——美貌。

这很符合许元正的品味。徐元正在西南联合国大会的一生记忆中,毫不避讳自己对几位美女同学的爱。有一次,他和朋友吴琼、何国基、陈梅、万兆丰走到黑龙潭,一路上聊起选择情人的标准,我们提出用26个标准,每个标准都有不同的英文字母,如"能力、美貌、性格、学习、平等、家庭"等。徐元冲最看重"美",为此更看重"性格"的10赵峰、何国基之争。

徐元正对美的偏爱,应该是他"三美论"的起源。书桌正上方,挂着一位老朋友写给他的信,"翻译古今诗歌,翻阅世界名著,创作三美理论,喝下夏小路。"

对声音美、造型美、意大利美的追求,徐元正从未游荡过。钱先生说:"钱先生谈起林书的译本,读林书的译本觉得很有吸引力,甚至比其他一些更'忠实'的译本还要好。这说明钱先生在智力上是"真"的,情感上是爱的"美",这是他的矛盾。但我并不矛盾。钱倩唠哀叹"美妻不忠,忠贞妻不美",称徐元正的翻译是"不忠美"。

之所以"不忠",是因为许元正强调翻译的"再创造"。例如,在《诗集》中,"我曾经是,杨柳一。现在我想,雨与雪",徐元正看到前辈们会把"易易"翻译成"轻轻摇曳"(微摇),把"易"翻译成"飞"(飞),总觉得"在修辞的心情和散文上没有什么不同"。当他自己做的时候,他把"Yi"理解为"Yi Yi"留下眼泪,碰巧英语中的"Yi Willow"是"weeping willow",法语是"saule pleureur",都是眼泪的意思;徐元正的再创作翻译被叫停,有人骂道。徐元政解释说:"西方翻译注重累犯,一字一字对一字,他们主词的词汇量是90%等同的。中文只有一半的点对点。虽然再对称不违反客观规律,但并不起到主观主动作用。在不歪曲作者意思的情况下,翻译必须反映一个民族文化的品味、本质和灵魂。徐元正很少谦虚地说:"没有人是完美的,没有金子是赤脚的,'三美理论'是理想状态,我愿意为之努力。"

老同学杨振宁感叹道:"他特别想让翻译出来的诗句在声音和节奏上都丰富起来,从本质上讲,这几乎是不可能的,但他没有退缩。徐元正不仅没有退缩,还在从"知道"、"好"到"喜乐境界"的翻译上。他把《诗经》、《楚道》、《唐歌》、《西边》、《牡丹亭》等翻译成英文或法文,不仅追求整部作品的节奏,更追求整个境界,中国创造的美,融入世界的美。叔本华说:"最高层次的善是美,最高层次的乐趣是美的创造。"这不就是徐元正每天享受的最高级的快乐吗?"

作者:蒋胜新,本报记者

图片:蒋生新,签名除外

编辑:李扬