历史有很多无奈性,却并不能因此而抹杀其事实真相。相对客观看待历史问题,是对每一位保护国宝的英雄,应有的尊重。余秋雨的《文化苦旅》所描叙的《道士塔》中,详说自己对敦煌莫高窟文物所造成的的浩劫中。

对于道士的偏见以及其无知破坏的想象,使得文明古籍成为重大损失的想象。让一个道士背负文物国宝的民族罪人的负担,到底是真是假?随着真正的事实被发现,才知道历史的真相并不是这么回事。本应是罪人的道士,却是真正的功臣。奈何世道混乱,阴差阳错才有背锅的罪过。这到底是是谁之错,专家也曾说:“余欠他一个道歉”!

一、出身贫微却甘愿守护文物

王道士,本是湖北麻城人,本名王圆箓,一作元录,又作圆禄。也就是书中描述的愚昧、无知、渺小的毁灭者,是文明浩劫的制造者之一。但余秋雨书中所说明的事情,真的是历史的真相吗?回顾历史的那一刻才知道,真的是没有调查就没有发言权。

历史的真相却是另一个样子。王道士本是出身贫寒的底层人士,曾经历过颠沛流离的不稳定生活。为求存而挣扎,后在光绪初年当过兵,之后又开始从事道士的职业。之后就四处流浪,到达新疆之地。

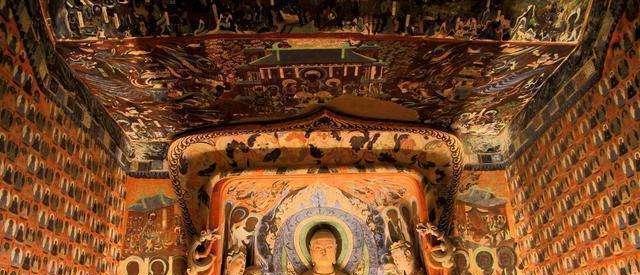

一次偶然的机会,在敦煌莫高窟之地停留,开始自己一生的信念守护。其不经意发现莫高窟的文化遗产,在清理杂物的过程中,看到佛教圣地的残缺角落。意识到这一瑰宝的他,开始自己的文化守护者的责任。

利用自己所能,开始一边维护,一边化缘的守护之路。只是个人精力与财力有限,而洞内的文化古籍却是越来越多。光凭个人的能力实在是力有未逮,难以保护周全。尤其是经文古籍之多,种类之齐全。让其意识到责任的重大,以及民族瑰宝的重要性。

二、历次碰壁之后的灰心

为保护浩大的文物工程,开始寻求官方的支持与救护工作。为此特意带基本经文,去本地的县城寻找自己的父母官进行申请维护工作。可是县令本人并不是文化人,也不学无术。把手中的经文进行破坏,让其求助无门。

但他并不甘心,开始二次的求助之路。那就是临县的父母官,虽然引得县令对经文的重视。却没有下一步行动,只是让其等消息,之后再无结果。即使遭遇这样的境地,其还是没有灰心。而是越级上报是肃州道台,以两箱经文为价码。可是换来的还是一片冷嘲热讽,最终只是让其独自进行守护之责。

最后不甘心的他,只能行险一搏。书信上访帝国最高掌控者慈禧太后,但当时的清廷风雨飘摇,自身难保。对于他的请求,也是石沉大海,毫无波澜。这一系列的打击,让其真正的感到绝望与无助。对于官府也再不抱任何的希望与同情,只能默默守护文物。

三、洋人投机之后的希望寄托

但是国内官方没有重视的问题,却引起另一批群狼的野心与贪婪。这也是敦煌莫高窟的灾难,也是后续更大灾难的开始。7年后,国外探险者斯坦因,在中国内应汉奸的配合下,成功接触到王道士。

并开始自己的金钱赎买与欺骗行为,当时的道士只是想要文物古籍得到更好的维护与保存,急需要金钱的支持。但是对于洋人有一种天然的警惕心,只是有限度的合作。直到后来利用“洋和尚”的身份,才开始骗走一万件的经文古籍。

最大的欺骗者伯希和,是一个汉语言学者。也是利用自己的特殊身份,以及对文物古籍的保护心理,挑走最有价值的文物。就这样中华文明瑰宝被西方强盗所轻易拿走。王道士的本心只是想保全经文书籍,却把希望寄托在这些不讲信义的强盗身上。也是一种无声的悲哀。

四、清廷官府的贪婪与无视

直到洋人的行动,才让清廷重视经文古籍的作用。开始下令保护文物的工作,可是却引起反效果。最终腐败的官僚体系,开始自己的贪婪行为。使得文物典籍经过一道道手续之后,被中途层层收割。

最终运到京城,仅剩下8757件入藏京师图书馆。相对于几万件的文物而言,其缩水程度太过惊人。而王道士自己独自保存时,虽然困顿却能保存完好。而官方的保护,更是一次巨大的洗劫,不得不说是一个莫大的讽刺。

结语:其实更大的悲哀是文人破坏的无奈与王道士最后的背锅,相比于经文典籍的缺失,莫高窟墙壁的画更是重中之重的瑰宝。只是文人张大千的行为,却破坏壁画的完整性。造成更大的损失,成为最大的遗憾。

王道士之所以成为最后的背锅侠,只不过是一种文人逃避责任的推卸行为。更是一种对于历史真相的掩盖,毕竟文化瑰宝的损毁,这个罪责太过沉重。而王道士只不过是卑微之人,无足轻重。历史欠他一份公证,文人欠他一份道歉。