文 | 嗷嗷胡

如果汽车圈有奥数,最后一道大题非混合动力莫属。

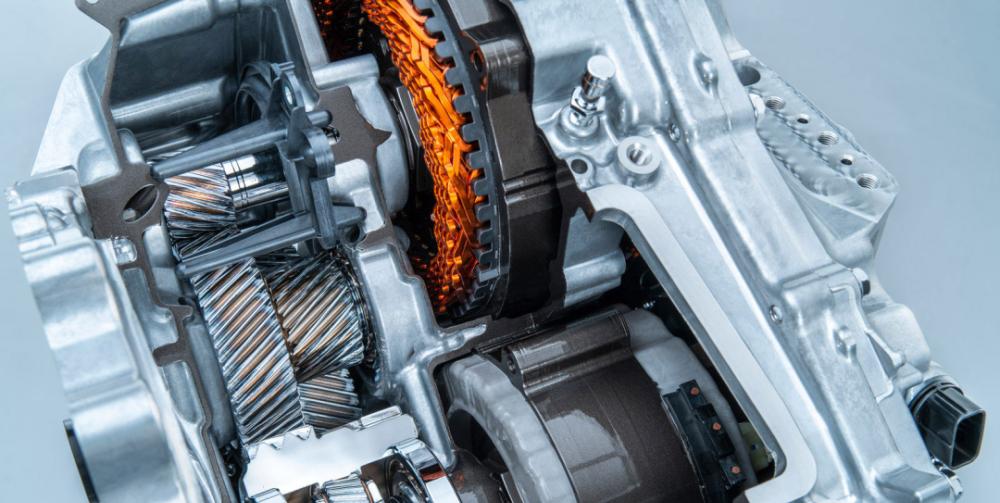

尤其是今天,专为混合动力而生的DHT混动一夜崛起。当以往混动领域中的黑话术语,什么P1、P2一直到P4,什么几擎几驱,什么太阳轮行星轮,和今天DHT混动中动不动“9模11速”、“全速域并联”混搭mix在一起,这是一个能把发量和脑细胞熬到油尽灯枯的话题。

DHT是接下来燃油车“以混动方式电气化”的大趋势,敝栏目已经在过往列举过太多次,你能叫出名的几乎每一家自主品牌,要么已经上了DHT这趟车,要么正在潜心攒车票。2021年比亚迪凭借DM-i赢满全场,所有人都看在眼里。

目前最典型的几家,分别是比亚迪DM-i、长城柠檬DHT、吉利雷神Hi·X、奇瑞鲲鹏DHT。合资品牌中丰田THS和本田i-MMD等候多时,自主品牌中还有广汽GMC3.0(区别于引进THS)、东风马赫MHD、北汽等在路上。

(本文视角下,DHT取广义上的“混动专用变速器”定义,故THS和i-MMD等诞生早于“DHT”一词出现的混动技术也算在内。)

因为混动技术存在专利壁垒(有时需要刻意想别的办法绕开)、相对更靠车企自身(而非Tier1)的特点,当混动从并联为主的“油改混”时代,进入到今天的混动专用变速器暨DHT时代,你会发现这些DHT结构原理几乎各有不同。上述技术中除了DM-i与i-MMD大体类似,其他各家简直是八仙过海。

如果你看不懂车企们发布的混动拓扑图,不必忧心忡忡去做问卷测智商。一来DHT混动本来就一个比一个烧脑,二来各家车企的拓扑图示各有各的画法,三来把复杂技术讲得易理解,本就需要车企的技术部门和市场部门的默契配合,而这向来不可多得。

奥卡姆,剃刀还是镰刀

DM-i和与之大同小异的i-MMD是大家最熟悉的,也是最简单最容易理解的。二者都是P1+P3双电机/发电机,单离合器。机械结构非常简单,也没有更多物理挡位,工作模式以串联增程为主,需要时离合器结合切换为油电并联。

二者用来“混”的核心部件(比亚迪称EHS)原理相同,区别更多体现在DHT机构以外,比如搭配的引擎不同(废话当然不同)。另外比亚迪目前只用DM-i打造PHEV插混车型,而本田i-MMD一直只有HEV混动,直到最近才开始涉足PHEV。

i-MMD的主要三种模式

DM-i

把本田和比亚迪的结构拓扑图简化再简化,其实都可以得到下面这样一个奥卡姆版(图中均省去了电池电路)。

DM-i的工作原理不必再多说了,简言之就是增程混动加上直驱能力。多数时间以串联增程模式工作,内燃机保持在高效区工作;高速巡航时本身到达了内燃机的高效区间,油电转化损耗也会增加,于是内燃机介入直驱更竞技;需要大功率时,则由内燃机和电机一同出力,条件允许也可由电池向电机供电补足功率缺口。

很简单?复杂的在背后。

增程模式是最理想的状态,但无论多么优秀的内燃机,其最高效率点输出的都不会有很大功率。以比亚迪公布的1.5L骁云发动机为例,按照图示43.04%热效率点的大概输出是26kW。这个功率算上“油-电”发电过程损耗(一般效率约90%),除巡航以外的大多数工况显然是不够的。

这时就需要在内燃机提高功率发电,和电池向电机供能之间权衡,在混动模式下还需要决定二者的比例。同时因为DM-i属于单挡直驱,只要离合器结合无论纯直驱还是混动模式,车速都与内燃机转速一一挂钩。车速提高的同时,内燃机的热效率上限、效率与扭矩的关系(提高扭矩效率升高,还是降低扭矩效率升高)也在变化。

车速提高转速提高热效率上限从43%降低到37%左右

这就出现了一堆复杂的数学问题:

首先,只要内燃机是在发电,就有一个90%左右的转化损耗。其次,电机驱动也有自己的高效和低效区,低效区也可低至60-70%。

这些损耗对于使用电网充电的PHEV也许没什么,毕竟电网成本近似零元购;但对于“PHEV当HEV用”或馈电状态下则必须考虑在内,因为此时电池里的电是由燃油转化而来。燃油发电效率最多不过43%,转化为电能需要乘0.9,电机在其低效区工作又要×0.6~0.7,最后的能量利用效率会低至20~30%,于是也就有必要和内燃机脱离高效区直驱相对比。

只要有部分直驱,车速变化又要被考虑在内,因为功率可以由电机“削峰填谷”,但转速不行。DM-i的内燃机转速与车速之间有确定的数学关系,车速变化必然带动内燃机转速变化,这时是动用电机更合算,还是由内燃机出力更高效?同时选择两者的话又该各分配多少“任务”才是总体最高效的?

这背后是复杂的标定过程,菜就这么几样,这个油炸就没法清蒸,那个生腌就不能爆炒,那么如何效用最大化便需要复杂的计算。

DM-i选择了插混为主,或者说以插混为主的比亚迪选择了这样的DM-i,可能也是出于这种考虑:如果电池足够大,并且其中电能基本来自“零元购”的电网,那么便可以在更长时间内以电池供电的方式,来避免内燃机偏离高效点过多,从而实现超低油耗。

本田长期以来以HEV为主,其优化方法之一是内燃机超宽的高效区转速带。既然但凡部分直驱则转速无法解藕,那么就要力争让整个转速区间/下图中左右方向(而不是扭矩区间/下图中上下方向)拥有更大面积高效区。这样便可以更多的动用混动模式(部分直驱),电机则负责扩宽扭矩范围。

本田开发i-MMD的背景和当时的时代要求,和今天也已经截然不同,不要忘记i-MMD已经快十岁了。

本田2.0L混动引擎的并联模式运行线:大半个转速范围的最高效扭矩点

长城在i-MMD的基础上做了加法,基本原理和本田比亚迪一致,但柠檬DHT在发动机直驱路径上加入了一个两挡变速器。这相当于拓宽了直驱和混动模式下内燃机的工作带宽,将内燃机从单挡驱动的重任中解放出来——虽然只多了一个挡位。

单挡位是用一双鞋同时适应短跑冲刺和马拉松,顾此失彼的可能性更高,仍要追求全方位则需要更多软实力榨取自身极限;多挡位则是将二者分开各司其职,但需要解决“换鞋”时的麻烦,和多出来的成本与可靠性问题。

柠檬DHT双挡变速箱采用的是拨叉式换挡,你可以视作直驱多了一台2速手动变速器,增加的成本、重量和可靠性风险相对有限。平顺性方面不必过度担忧,因为混动终究不同于手动变速器,有电机这个bug可以调整离合器两端的扭矩和转速实现平稳结合,最终的平顺性表现,只看车企的标定功力如何。

无论比亚迪的单挡位,还是长城的两挡变速器,都是各自在权衡手头资源、目标、愿景之后的选择。DM-i的单挡位背后有比亚迪对PHEV的all-in态度,有现阶段更高效率内燃机的支持;柠檬DHT则是长城HEV和PHEV两头抓的结果,以有限的系统复杂度增加,换取更加不挑食的内燃机选择和HEV可能。

行星齿轮的魔法

有那么一些东西,乍看高深莫测,然而一旦你明白了其原理便十分简单——然后转瞬之间,又会变成对如此巧妙之发明者的,难以理解的敬佩。

行星齿轮是一例。很多人对行星齿轮组的理解,是从丰田THS混动技术开始。实际上在混动以外,所有的AT自动变速器,其最最基本的变速原理正是行星齿轮组。无论油电,行星齿轮组在动力和传动系统的应用其实非常广泛,甚至很可能你的车上就有不止一个。

丰田THS的PSD功率分流装置就是一个行星齿轮组

行星齿轮虽然看着复杂,应用也确实很复杂(我承认),但基础原理并不是常人难以理解的高深。这是一个可以实现三种转速耦合的系统,当你控制其中某两个的转速,便可以确定剩下一个的转速;当你改变其中一个的转速,就可以改变剩下两个的转速关系/转速比。

中心的太阳轮、外围的外齿圈、二者之间的行星架,共同组成一个行星齿轮组。三者可以自由旋转,彼此之间有确定的转速关系,中间的行星架在发生公转的同时,视内外侧齿轮的运转还可能发生可同向、可逆向的自转。(过程中三者扭矩也有变化关系,但对理解混动并非必要。)

自动变速箱便是利用了这个变速原理。对于单个行星齿轮组,其中的太阳轮和外齿圈作为输入、输出轴,剩下的行星架在自由旋转、制动锁止(通常使用多片离合)时,便会分别给输入输出轴之间设定两个传动比即挡位。

同理,两个行星齿轮组可以实现四个挡位(两个锁止离合、开或闭,2×2),三个行星齿轮组便可以带来六个挡位(3的排列组合)。挡位越多,需要的行星齿轮组、多片离合就越多,所以自动变速器相比手动变速器会多出不菲的成本,也会占用更多空间。

所以说AT和MT并非只是“手动or自动”,所以可自动换挡的手动变速器会被归为另一类AMT。AT更严格的称谓,应该是行星齿轮组换挡自动变速器。

丰田THS是行星齿轮组当之无愧的代言人,这个教科书一般的混动系统中,行星齿轮组中的三个旋转组件:太阳轮、行星架和外齿圈,分别被连接于发电机、内燃机和电动机。如下图,每种颜色对应的部件与齿轮永远同转速,于是我们可以利用发电机,来调整内燃机与轮端的转速关系。

其实只需要理解一个基本原理:一个系统,融合三重旋转。控制其中一个的转与停,即改变了其余两个的转速比例关系。

THS中的这个锁止离合是单向锁止,防止内燃机倒转

丰田THS的优势和局限性,已经有太多分析文章论证过,也并非今天DHT话题的重点。之所以要提THS,是因为吉利选择了两组行星齿轮组,放进了雷神Hi·X的DHT Pro混动变速器。雷神Hi·X混动其实提供了两个构型,其中“DHT”便是和DM-i类似的单挡位,而“DHT Pro”才是吉利的看家本领。

雷神Hi·X DHT Pro

提前总结一下,这是一个i-MMD与THS融合后,再增加一个额外行星齿轮组的疯狂举动。

你可以认为它是i-MMD基础上加了THS,然后再增加一个行星齿轮组变速机构,也可以认为它是THS基础上i-MMD化,然后加一个行星齿轮组调速。这个新增的行星齿轮组和THS中的那个,实质上组成了一台4AT(但吉利只用到了三个挡,所以官方称3速)。

这样疯狂之举,不仅让并联拥有多达3-4个挡位,而且因为内燃机完全断开后,两个制动离合仍能影响到电机输出,使得纯电模式也有了2个挡位选择。又因为其中一个行星齿轮组的布置与THS相仿,雷神DHT Pro还拥有一个功率分流模式,兼具THS和i-MMD的工作流。虽然多了一套行星齿轮组,但整套系统的部件复用性很高,从而创造出了更为惊人的可用模式和挡位。

这一切的目的,是为了实现吉利宣称的“全速域并联”(指低至20km/h)。而全速域并联,是为了更极致的综合能量利用效率。也就是前面所说的,对于HEV或馈电PHEV,当电能本身是从油转化而来的高成本电,那么电机的低效区也需要被考虑进来了。无论是拓展直驱的可用工况,还是降低电机的能耗,现在都变成了有价值的。

从这个角度看,吉利要比DM-i和柠檬DHT更为看重HEV的油耗表现,有一定可能,代表了比亚迪、长城和吉利对于未来纯燃油车被替换节奏的不同理解(当然,这也会基于三家目前各自的电气化现状)。

优点显而易见:就算你搞不明白4挡并联、2挡纯电究竟怎么来的,也能看出雷神DHT Pro可以轻松拥有比DM-i、柠檬多得多的传动路径选择。更多的挡位、更多的速比,极大降低了内燃机所需要承受的性能-能耗压力,维持在高效区间会更加容易,高负载时的能耗也容易做得更低。纯电模式“白蹭”了一个2挡选择,电耗也可以沾沾光。

当然缺点同样明显:成本是最容易理解的。双电机算是今天DHT标配,而雷神用上了两个行星齿轮组,算上行星齿轮锁止机构的话多达4个离合器。BOM先不说,行星齿轮组需要极高的加工精度作支撑,更多部件又带来了体积问题,而紧凑化设计又进一步提高了成本。

吉利专门提到过加工齿轮所使用的新工艺智能加热压淬工艺,将齿轮部件精度从15-20微米提高至8微米。双行星齿轮组被塞进了双电机的转子内部,最终吉利竟然将DHT Pro做成了全球目前最紧凑的DHT变速箱,为此付出了多少资源和成本可想而知。

大概是吉利也清楚,这样疯狂堆料的DHT Pro还需要一个更低成本、更可靠的方案,于是我们看到了单挡位的简化版,即不带Pro的雷神DHT。吉利对于这个“基础版”雷神没有过多提及,但它会是DHT Pro的重要后备和补充。

9模11速,彻底疯了?

奇瑞鲲鹏DHT发布的时间很早,但一直没有给出具体直观的结构图,以至于敝栏目对这个挂着DHT后缀的混动技术,一直是抱着“没带就是没写的”态度不予置评。不过今年初,奇瑞终于详细讲解了自家的DHT,结果就把大家吓到了。

如果你觉得上面的雷神DHT Pro已经够烧脑,那么不妨来看看鲲鹏,虽然官方给出的“9模11速”有部分凑数之嫌,但也反映出……这几乎是迄今为止最为复杂的DHT混动,只有雷神可堪一战。如果你有能力理解雷神的行星齿轮组,那么这个“几乎”可以去掉。

我们还是先把上面那个图翻译一下:

论硬件数量,鲲鹏并“不及”雷神:3个离合器,三个挡位。但鲲鹏三个挡位与电机、离合器的位置关系,让它实际的复杂度和可能性只多不少。

大体上简化理解,鲲鹏DHT可以看作是:一个3速双离合变速箱,首先在双离合其中一轴加入P2.5电机,然后将这个“混动3速双离合”打包放进一套i-MMD/DM-i中。当然也可以反过来理解,在一个i-MMD中加入了这样一个已混动化的3速双离合。

但如果仔细观察,你会发现鲲鹏和前面几家DHT不同:它在内燃机与发电机之间,多出了一台发电/电动机。

假如我们去掉内燃机与双离合变速器之间的电机部分,再将3DCT拓展为7DCT,得到的下面这个结果,其实是领克01 HEV的混动系统,独特的双离合P2.5单电机混动:

同雷神DHT Pro,对于鲲鹏DHT你也没有太多必要去抠它到底有多少个挡位,本胡也无意用文字讲述一个同行用视频都讲不明白的东西。春天了,脑细胞留着谈恋爱不好吗?

要论(可能的)优缺点,奇瑞用不算太高的成本增幅(相当于多了一台3DCT),实现了超过雷神双行星齿轮组的速比数量。虽然和领克01 HEV同为双离合结构,但因为只有三个物理挡位,无电机的动力轴上只有一个2挡,又可以与P1位置的发电机配合,不会像领克那样单数挡位被打回燃油车。相比领克,鲲鹏多出的一台P1发电机,让它可以实现增程和并联混动模式,i-MMD有的它都有。

但还是和雷神一样的道理,更多的选择并不能绝对保证更好的效果。更丰富的食材未必会导向更美味,不能光看食材而忽略厨子,更不要忽略更多食材对同一个厨子,也可能会变成压力而非自由。

简单系统拼的是挖掘到底的能力,是不断地挖掘最精确、最理想的工作流切换模式,将颗粒度最细化。复杂系统则考验着工程人员的大脑容量和取舍能力,无数的排列组合出现,更丰富的选择在眼前,并不意味着事情变简单了。不仅需要把各个模式、速比匹配给细碎繁多的场景,还要在其中找出不需要的,避免让系统在运转时做出无意义、低价值的动作和纠结。

目前有公布明确、直观结构的DHT混动技术,并已经或即将开始交付的自主车企,基本就是这四家。

必须严肃说明,以上一切议论,均限于由结构从理论上推导;我们说到的“优缺点”,也是“该结构的优缺点”而并不指向具体各家技术。这其实非常合理,哪怕按照同一张图纸一模一样的结构,不同的制造方也可以得到不同的质量,进而出现性能高低之分。

宜家给的材料和说明书都是一样的,有人组装家具又快又好又整洁,有人把房子都拆了结果还是扭扭歪歪。

更不要说,混动结构的优缺点,绝不能直接就是“使用该结构混动技术的优缺点”。因为结构是先天的,它重要,但不代表后天就无所作为。每一家车企的基础能力有差别,实现想法的能力也参差不齐,简单的结构也许被施展到了极限,复杂的可能性也许缺乏控制而适得其反。

腿长一米二从结构上就适合去跑步去跨栏,但不代表某身高1.8米的小伙,就一定比某个1.7米的同学跑得快。

更不要说,混动系统实际的工作表现,也不能被独立地作为评价某辆车的标准。正如DHT结构的不同选择,其实和各家的内燃机基础、混动路线和追求、传动系统可靠性把控都有关系。

混动效率最终是用来装车,假如某厂拥有效率最高的DHT,但白车身落后使整车增重200kg呢?

最终消费者购买的是车,使用的也是车,没有人单独把动力总成拆下来用。混动系统最终还是要靠车本身来说话,我给不出答案,评测不乏充值,最终是时间会给大家结果。

那么研究这些的意义在哪里?知道了基础的原理和逻辑,了解了先天的强项与弱点,你才会知道对于实车具体要关注哪些表现、留意哪些细节,有针对性地去观察某些工况、某些性能;你才会知道哪些是天花板天然限制,有所突破值得夸赞,哪些是有余地而未用尽,是刻意还是不能为。

不怕知,也不怕有所不知,怕的是一无所知。