文 | 嗷嗷胡

如果汽車圈有奧數,最後一道大題非混合動力莫屬。

尤其是今天,專為混合動力而生的DHT混動一夜崛起。當以往混動領域中的黑話術語,什麼P1、P2一直到P4,什麼幾擎幾驅,什麼太陽輪行星輪,和今天DHT混動中動不動“9模11速”、“全速域并聯”混搭mix在一起,這是一個能把發量和腦細胞熬到油盡燈枯的話題。

DHT是接下來燃油車“以混動方式電氣化”的大趨勢,敝欄目已經在過往列舉過太多次,你能叫出名的幾乎每一家自主品牌,要麼已經上了DHT這趟車,要麼正在潛心攢車票。2021年比亞迪憑借DM-i赢滿全場,所有人都看在眼裡。

目前最典型的幾家,分别是比亞迪DM-i、長城檸檬DHT、吉利雷神Hi·X、奇瑞鲲鵬DHT。合資品牌中豐田THS和本田i-MMD等候多時,自主品牌中還有廣汽GMC3.0(差別于引進THS)、東風馬赫MHD、北汽等在路上。

(本文視角下,DHT取廣義上的“混動專用變速器”定義,故THS和i-MMD等誕生早于“DHT”一詞出現的混動技術也算在内。)

因為混動技術存在專利壁壘(有時需要刻意想别的辦法繞開)、相對更靠車企自身(而非Tier1)的特點,當混動從并聯為主的“油改混”時代,進入到今天的混動專用變速器暨DHT時代,你會發現這些DHT結構原理幾乎各有不同。上述技術中除了DM-i與i-MMD大體類似,其他各家簡直是八仙過海。

如果你看不懂車企們釋出的混動拓撲圖,不必憂心忡忡去做問卷測智商。一來DHT混動本來就一個比一個燒腦,二來各家車企的拓撲圖示各有各的畫法,三來把複雜技術講得易了解,本就需要車企的技術部門和市場部門的默契配合,而這向來不可多得。

奧卡姆,剃刀還是鐮刀

DM-i和與之大同小異的i-MMD是大家最熟悉的,也是最簡單最容易了解的。二者都是P1+P3雙電機/發電機,單離合器。機械結構非常簡單,也沒有更多實體擋位,工作模式以串聯增程為主,需要時離合器結合切換為油電并聯。

二者用來“混”的核心部件(比亞迪稱EHS)原理相同,差別更多展現在DHT機構以外,比如搭配的引擎不同(廢話當然不同)。另外比亞迪目前隻用DM-i打造PHEV插混車型,而本田i-MMD一直隻有HEV混動,直到最近才開始涉足PHEV。

i-MMD的主要三種模式

DM-i

把本田和比亞迪的結構拓撲圖簡化再簡化,其實都可以得到下面這樣一個奧卡姆版(圖中均省去了電池電路)。

DM-i的工作原理不必再多說了,簡言之就是增程混動加上直驅能力。多數時間以串聯增程模式工作,内燃機保持在高效區工作;高速巡航時本身到達了内燃機的高效區間,油電轉化損耗也會增加,于是内燃機介入直驅更競技;需要大功率時,則由内燃機和電機一同出力,條件允許也可由電池向電機供電補足功率缺口。

很簡單?複雜的在背後。

增程模式是最理想的狀态,但無論多麼優秀的内燃機,其最高效率點輸出的都不會有很大功率。以比亞迪公布的1.5L骁雲發動機為例,按照圖示43.04%熱效率點的大概輸出是26kW。這個功率算上“油-電”發電過程損耗(一般效率約90%),除巡航以外的大多數工況顯然是不夠的。

這時就需要在内燃機提高功率發電,和電池向電機供能之間權衡,在混動模式下還需要決定二者的比例。同時因為DM-i屬于單擋直驅,隻要離合器結合無論純直驅還是混動模式,車速都與内燃機轉速一一挂鈎。車速提高的同時,内燃機的熱效率上限、效率與扭矩的關系(提高扭矩效率升高,還是降低扭矩效率升高)也在變化。

車速提高轉速提高熱效率上限從43%降低到37%左右

這就出現了一堆複雜的數學問題:

首先,隻要内燃機是在發電,就有一個90%左右的轉化損耗。其次,電機驅動也有自己的高效和低效區,低效區也可低至60-70%。

這些損耗對于使用電網充電的PHEV也許沒什麼,畢竟電網成本近似零元購;但對于“PHEV當HEV用”或饋電狀态下則必須考慮在内,因為此時電池裡的電是由燃油轉化而來。燃油發電效率最多不過43%,轉化為電能需要乘0.9,電機在其低效區工作又要×0.6~0.7,最後的能量利用效率會低至20~30%,于是也就有必要和内燃機脫離高效區直驅相對比。

隻要有部分直驅,車速變化又要被考慮在内,因為功率可以由電機“削峰填谷”,但轉速不行。DM-i的内燃機轉速與車速之間有确定的數學關系,車速變化必然帶動内燃機轉速變化,這時是動用電機更合算,還是由内燃機出力更高效?同時選擇兩者的話又該各配置設定多少“任務”才是總體最高效的?

這背後是複雜的标定過程,菜就這麼幾樣,這個油炸就沒法清蒸,那個生腌就不能爆炒,那麼如何效用最大化便需要複雜的計算。

DM-i選擇了插混為主,或者說以插混為主的比亞迪選擇了這樣的DM-i,可能也是出于這種考慮:如果電池足夠大,并且其中電能基本來自“零元購”的電網,那麼便可以在更長時間内以電池供電的方式,來避免内燃機偏離高效點過多,進而實作超低油耗。

本田長期以來以HEV為主,其優化方法之一是内燃機超寬的高效區轉速帶。既然但凡部分直驅則轉速無法解藕,那麼就要力争讓整個轉速區間/下圖中左右方向(而不是扭矩區間/下圖中上下方向)擁有更大面積高效區。這樣便可以更多的動用混動模式(部分直驅),電機則負責擴寬扭矩範圍。

本田開發i-MMD的背景和當時的時代要求,和今天也已經截然不同,不要忘記i-MMD已經快十歲了。

本田2.0L混動引擎的并聯模式運作線:大半個轉速範圍的最高效扭矩點

長城在i-MMD的基礎上做了加法,基本原理和本田比亞迪一緻,但檸檬DHT在發動機直驅路徑上加入了一個兩擋變速器。這相當于拓寬了直驅和混動模式下内燃機的工作帶寬,将内燃機從單擋驅動的重任中解放出來——雖然隻多了一個擋位。

單擋位是用一雙鞋同時适應短跑沖刺和馬拉松,顧此失彼的可能性更高,仍要追求全方位則需要更多軟實力榨取自身極限;多擋位則是将二者分開各司其職,但需要解決“換鞋”時的麻煩,和多出來的成本與可靠性問題。

檸檬DHT雙擋變速箱采用的是撥叉式換擋,你可以視作直驅多了一台2速手動變速器,增加的成本、重量和可靠性風險相對有限。平順性方面不必過度擔憂,因為混動終究不同于手動變速器,有電機這個bug可以調整離合器兩端的扭矩和轉速實作平穩結合,最終的平順性表現,隻看車企的标定功力如何。

無論比亞迪的單擋位,還是長城的兩擋變速器,都是各自在權衡手頭資源、目标、願景之後的選擇。DM-i的單擋位背後有比亞迪對PHEV的all-in态度,有現階段更高效率内燃機的支援;檸檬DHT則是長城HEV和PHEV兩頭抓的結果,以有限的系統複雜度增加,換取更加不挑食的内燃機選擇和HEV可能。

行星齒輪的魔法

有那麼一些東西,乍看高深莫測,然而一旦你明白了其原理便十分簡單——然後轉瞬之間,又會變成對如此巧妙之發明者的,難以了解的敬佩。

行星齒輪是一例。很多人對行星齒輪組的了解,是從豐田THS混動技術開始。實際上在混動以外,所有的AT自動變速器,其最最基本的變速原理正是行星齒輪組。無論油電,行星齒輪組在動力和傳動系統的應用其實非常廣泛,甚至很可能你的車上就有不止一個。

豐田THS的PSD功率分流裝置就是一個行星齒輪組

行星齒輪雖然看着複雜,應用也确實很複雜(我承認),但基礎原理并不是常人難以了解的高深。這是一個可以實作三種轉速耦合的系統,當你控制其中某兩個的轉速,便可以确定剩下一個的轉速;當你改變其中一個的轉速,就可以改變剩下兩個的轉速關系/轉速比。

中心的太陽輪、外圍的外齒圈、二者之間的行星架,共同組成一個行星齒輪組。三者可以自由旋轉,彼此之間有确定的轉速關系,中間的行星架在發生公轉的同時,視内外側齒輪的運轉還可能發生可同向、可逆向的自轉。(過程中三者扭矩也有變化關系,但對了解混動并非必要。)

自動變速箱便是利用了這個變速原理。對于單個行星齒輪組,其中的太陽輪和外齒圈作為輸入、輸出軸,剩下的行星架在自由旋轉、制動鎖止(通常使用多片離合)時,便會分别給輸入輸出軸之間設定兩個傳動比即擋位。

同理,兩個行星齒輪組可以實作四個擋位(兩個鎖止離合、開或閉,2×2),三個行星齒輪組便可以帶來六個擋位(3的排列組合)。擋位越多,需要的行星齒輪組、多片離合就越多,是以自動變速器相比手動變速器會多出不菲的成本,也會占用更多空間。

是以說AT和MT并非隻是“手動or自動”,是以可自動換擋的手動變速器會被歸為另一類AMT。AT更嚴格的稱謂,應該是行星齒輪組換擋自動變速器。

豐田THS是行星齒輪組當之無愧的代言人,這個教科書一般的混動系統中,行星齒輪組中的三個旋轉元件:太陽輪、行星架和外齒圈,分别被連接配接于發電機、内燃機和電動機。如下圖,每種顔色對應的部件與齒輪永遠同轉速,于是我們可以利用發電機,來調整内燃機與輪端的轉速關系。

其實隻需要了解一個基本原理:一個系統,融合三重旋轉。控制其中一個的轉與停,即改變了其餘兩個的轉速比例關系。

THS中的這個鎖止離合是單向鎖止,防止内燃機倒轉

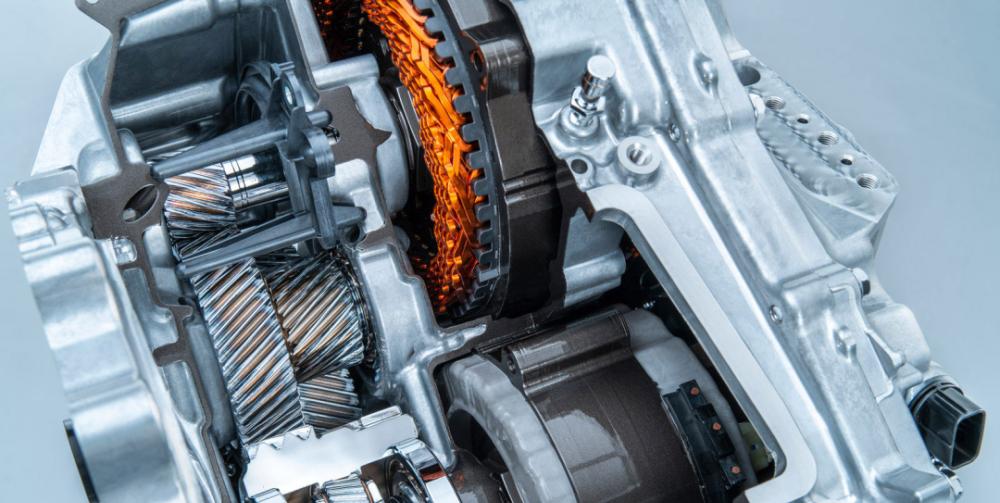

豐田THS的優勢和局限性,已經有太多分析文章論證過,也并非今天DHT話題的重點。之是以要提THS,是因為吉利選擇了兩組行星齒輪組,放進了雷神Hi·X的DHT Pro混動變速器。雷神Hi·X混動其實提供了兩個構型,其中“DHT”便是和DM-i類似的單擋位,而“DHT Pro”才是吉利的看家本領。

雷神Hi·X DHT Pro

提前總結一下,這是一個i-MMD與THS融合後,再增加一個額外行星齒輪組的瘋狂舉動。

你可以認為它是i-MMD基礎上加了THS,然後再增加一個行星齒輪組變速機構,也可以認為它是THS基礎上i-MMD化,然後加一個行星齒輪組調速。這個新增的行星齒輪組和THS中的那個,實質上組成了一台4AT(但吉利隻用到了三個擋,是以官方稱3速)。

這樣瘋狂之舉,不僅讓并聯擁有多達3-4個擋位,而且因為内燃機完全斷開後,兩個制動離合仍能影響到電機輸出,使得純電模式也有了2個擋位選擇。又因為其中一個行星齒輪組的布置與THS相仿,雷神DHT Pro還擁有一個功率分流模式,兼具THS和i-MMD的工作流。雖然多了一套行星齒輪組,但整套系統的部件複用性很高,進而創造出了更為驚人的可用模式和擋位。

這一切的目的,是為了實作吉利宣稱的“全速域并聯”(指低至20km/h)。而全速域并聯,是為了更極緻的綜合能量利用效率。也就是前面所說的,對于HEV或饋電PHEV,當電能本身是從油轉化而來的高成本電,那麼電機的低效區也需要被考慮進來了。無論是拓展直驅的可用工況,還是降低電機的能耗,現在都變成了有價值的。

從這個角度看,吉利要比DM-i和檸檬DHT更為看重HEV的油耗表現,有一定可能,代表了比亞迪、長城和吉利對于未來純燃油車被替換節奏的不同了解(當然,這也會基于三家目前各自的電氣化現狀)。

優點顯而易見:就算你搞不明白4擋并聯、2擋純電究竟怎麼來的,也能看出雷神DHT Pro可以輕松擁有比DM-i、檸檬多得多的傳動路徑選擇。更多的擋位、更多的速比,極大降低了内燃機所需要承受的性能-能耗壓力,維持在高效區間會更加容易,高負載時的能耗也容易做得更低。純電模式“白蹭”了一個2擋選擇,電耗也可以沾沾光。

當然缺點同樣明顯:成本是最容易了解的。雙電機算是今天DHT标配,而雷神用上了兩個行星齒輪組,算上行星齒輪鎖止機構的話多達4個離合器。BOM先不說,行星齒輪組需要極高的加工精度作支撐,更多部件又帶來了體積問題,而緊湊化設計又進一步提高了成本。

吉利專門提到過加工齒輪所使用的新工藝智能加熱壓淬工藝,将齒輪部件精度從15-20微米提高至8微米。雙行星齒輪組被塞進了雙電機的轉子内部,最終吉利竟然将DHT Pro做成了全球目前最緊湊的DHT變速箱,為此付出了多少資源和成本可想而知。

大概是吉利也清楚,這樣瘋狂堆料的DHT Pro還需要一個更低成本、更可靠的方案,于是我們看到了單擋位的簡化版,即不帶Pro的雷神DHT。吉利對于這個“基礎版”雷神沒有過多提及,但它會是DHT Pro的重要後備和補充。

9模11速,徹底瘋了?

奇瑞鲲鵬DHT釋出的時間很早,但一直沒有給出具體直覺的結構圖,以至于敝欄目對這個挂着DHT字尾的混動技術,一直是抱着“沒帶就是沒寫的”态度不予置評。不過今年初,奇瑞終于詳細講解了自家的DHT,結果就把大家吓到了。

如果你覺得上面的雷神DHT Pro已經夠燒腦,那麼不妨來看看鲲鵬,雖然官方給出的“9模11速”有部分湊數之嫌,但也反映出……這幾乎是迄今為止最為複雜的DHT混動,隻有雷神可堪一戰。如果你有能力了解雷神的行星齒輪組,那麼這個“幾乎”可以去掉。

我們還是先把上面那個圖翻譯一下:

論硬體數量,鲲鵬并“不及”雷神:3個離合器,三個擋位。但鲲鵬三個擋位與電機、離合器的位置關系,讓它實際的複雜度和可能性隻多不少。

大體上簡化了解,鲲鵬DHT可以看作是:一個3速雙離合變速箱,首先在雙離合其中一軸加入P2.5電機,然後将這個“混動3速雙離合”打包放進一套i-MMD/DM-i中。當然也可以反過來了解,在一個i-MMD中加入了這樣一個已混動化的3速雙離合。

但如果仔細觀察,你會發現鲲鵬和前面幾家DHT不同:它在内燃機與發電機之間,多出了一台發電/電動機。

假如我們去掉内燃機與雙離合變速器之間的電機部分,再将3DCT拓展為7DCT,得到的下面這個結果,其實是領克01 HEV的混動系統,獨特的雙離合P2.5單電機混動:

同雷神DHT Pro,對于鲲鵬DHT你也沒有太多必要去摳它到底有多少個擋位,本胡也無意用文字講述一個同行用視訊都講不明白的東西。春天了,腦細胞留着談戀愛不好嗎?

要論(可能的)優缺點,奇瑞用不算太高的成本增幅(相當于多了一台3DCT),實作了超過雷神雙行星齒輪組的速比數量。雖然和領克01 HEV同為雙離合結構,但因為隻有三個實體擋位,無電機的動力軸上隻有一個2擋,又可以與P1位置的發電機配合,不會像領克那樣單數擋位被打回燃油車。相比領克,鲲鵬多出的一台P1發電機,讓它可以實作增程和并聯混動模式,i-MMD有的它都有。

但還是和雷神一樣的道理,更多的選擇并不能絕對保證更好的效果。更豐富的食材未必會導向更美味,不能光看食材而忽略廚子,更不要忽略更多食材對同一個廚子,也可能會變成壓力而非自由。

簡單系統拼的是挖掘到底的能力,是不斷地挖掘最精确、最理想的工作流切換模式,将顆粒度最細化。複雜系統則考驗着工程人員的大腦容量和取舍能力,無數的排列組合出現,更豐富的選擇在眼前,并不意味着事情變簡單了。不僅需要把各個模式、速比比對給細碎繁多的場景,還要在其中找出不需要的,避免讓系統在運轉時做出無意義、低價值的動作和糾結。

目前有公布明确、直覺結構的DHT混動技術,并已經或即将開始傳遞的自主車企,基本就是這四家。

必須嚴肅說明,以上一切議論,均限于由結構從理論上推導;我們說到的“優缺點”,也是“該結構的優缺點”而并不指向具體各家技術。這其實非常合理,哪怕按照同一張圖紙一模一樣的結構,不同的制造方也可以得到不同的品質,進而出現性能高低之分。

宜家給的材料和說明書都是一樣的,有人組裝家具又快又好又整潔,有人把房子都拆了結果還是扭扭歪歪。

更不要說,混動結構的優缺點,絕不能直接就是“使用該結構混動技術的優缺點”。因為結構是先天的,它重要,但不代表後天就無所作為。每一家車企的基礎能力有差别,實作想法的能力也參差不齊,簡單的結構也許被施展到了極限,複雜的可能性也許缺乏控制而适得其反。

腿長一米二從結構上就适合去跑步去跨欄,但不代表某身高1.8米的小夥,就一定比某個1.7米的同學跑得快。

更不要說,混動系統實際的工作表現,也不能被獨立地作為評價某輛車的标準。正如DHT結構的不同選擇,其實和各家的内燃機基礎、混動路線和追求、傳動系統可靠性把控都有關系。

混動效率最終是用來裝車,假如某廠擁有效率最高的DHT,但白車身落後使整車增重200kg呢?

最終消費者購買的是車,使用的也是車,沒有人單獨把動力總成拆下來用。混動系統最終還是要靠車本身來說話,我給不出答案,評測不乏充值,最終是時間會給大家結果。

那麼研究這些的意義在哪裡?知道了基礎的原理和邏輯,了解了先天的強項與弱點,你才會知道對于實車具體要關注哪些表現、留意哪些細節,有針對性地去觀察某些工況、某些性能;你才會知道哪些是天花闆天然限制,有所突破值得誇贊,哪些是有餘地而未用盡,是刻意還是不能為。

不怕知,也不怕有所不知,怕的是一無所知。