说起陶瓷颜色,唐三彩、青花往往是人们口中最常说出的词语。近日,东莞市博物馆“华彩宫瓷——沈阳故宫博物院藏清宫瓷器展”则让市民一改此前的固有印象,用绚丽夺目的精美陶瓷科普了一个个釉色背后的故事,道出了宫瓷背后的别“釉”用心。

各类釉色的背后,是清代宫廷“辩等级、明尊卑”的体现。更重要的是,釉色反映着中国古代顶级的陶瓷工艺,是经久不衰的“中华传统色彩美学”的一大体现。

宛如水粉画的彩釉、象征权位的黄釉、“盲盒”一般的窑变釉、仿得“以假乱真”的仿生瓷……华彩背后的奥秘,都在釉色之中。

瓷器上的“水粉画”:彩釉

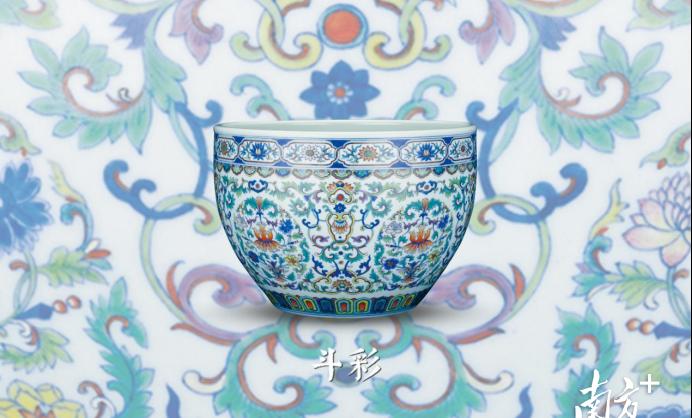

斗彩

斗彩是釉下青花与釉上彩绘相结合的彩瓷工艺,先用青花颜料在瓷器胚体上勾绘出图案轮廓,施透明釉高温烧制;再于釉上以各种彩料填绘,经低温二次烘烤而成。斗彩瓷器萌发于明宣德时期,鼎盛于明成化时期,因明中后期朝廷下令减烧而制作量少,工艺归于平淡。

清代康熙、雍正、乾隆三朝均在明成化斗彩的基础上进行了继承与发展,雍正斗彩更是大放异彩。其绘画增添了粉彩,图案性更强,艳丽清逸。清代中后期,社会动荡、经济停滞,御窑厂不再受到皇帝重视,斗彩瓷器又一次陷入低潮与停滞。

五彩

五彩是在已烧成的素胎上以多种色料彩绘画图案,再入窑经800℃左右的低温烧成的釉上彩瓷。色彩以红、黄、蓝、绿、紫为主,烧成后釉彩呈玻璃状,有坚硬的质感,故又称“硬彩”。五彩最早见于明宣德时期,嘉靖、万历时期发展到鼎盛阶段,清康熙时期达到顶峰。

粉彩

粉彩是在康熙五彩基础上,受珐琅彩直接影响创烧的一种低温釉上彩品种。特点是以含铅粉的玻璃白打底,再在其上渲染各种彩料,所绘图像表现力强,浓淡相间,因含有玻璃白的彩料不透明并给人以“粉”的感觉,故名“粉彩”。

象征身份的“帝王色”:黄釉

黄釉,是一种以铁为呈色剂经低温烧成的釉色。历史上,以明代弘治时期的“娇黄”最负盛名,清康熙时期的黄釉比明弘治的黄釉略深。康熙晚期,因珐琅彩烧制成功,从国外引入了淡雅的锑黄。此后,清乾隆、嘉庆、道光、光绪时期也多有黄釉烧制,造型颇得神韵。

清代时黄色已成为帝、后之色,其中以全黄釉(即器内、外皆黄釉)瓷最为尊贵,顺理成章成为帝、后的专用品。半黄(即器外黄釉、器内白色)者次之、黄地加其他色彩者再次之、其他地色加黄龙者又次之。

值得一提的是,除了皇帝可以无限额地使用里外皆为明黄釉的瓷器外,皇太后和皇后也可使用纯黄釉瓷器,但每年的份额仍有严格限定。

古代督陶官的“盲盒”:窑变釉

窑变釉是指器物在烧成过程中出现意想不到的釉色效果。由于窑中含有多种呈色元素,经氧化或还原作用,瓷器在出窑后可能会呈现出意外的釉色。因出于偶然,又于窑内焙烧变化而得,故名“窑变釉”。

“高仿界”的弄潮儿:仿生瓷、仿古瓷

在古代高超的制瓷工艺下,木器、漆器、青铜器、仿古器……各类物品都在瓷器中成为可能,如“变魔术”一般以假乱真。

仿生瓷

仿生瓷也被称为最不像瓷器的瓷器,是清乾隆时期景德镇制瓷工艺的特殊品种。仿生瓷以瓷为胎,通过各种高温、低温釉和彩绘工艺,仿制铜、玉、石、竹、木、漆等各种质地的器物,惟妙惟肖,达到足以乱真程度,可见景德镇窑制瓷工艺的高度发展。

仿古瓷

仿古瓷,即仿其器型、釉彩、纹饰等,是中国古代瓷器中一种具有鲜明时代特色的工艺。仿古瓷萌芽于两宋,形成于元,成熟于明,繁荣于清。清康熙时期出现仿明宣德、成化瓷器,乾隆时期仿古瓷蔚为可观,常仿汝窑、官窑、哥窑、钧窑等名窑产品。

陶瓷上的“克莱因蓝”:蓝釉

霁蓝釉

霁蓝釉是元代景德镇窑创烧的高温石灰碱釉,在1280—1300℃高温下一次性烧制而成。色泽深沉,釉面不流不裂,色调浓淡均匀,呈色稳定,明亮如宝石,与白釉、红釉一起被推为明代宣德颜色釉瓷器的三大“上品”。烧制出的瓷器主要用于祭祀和陈设,又称“祭蓝釉”。

天蓝釉

天蓝釉是一种高温色釉,由“天青”演变而来,在康熙时期创烧。釉色浅而发蓝,似天蓝色,故得名。釉中的铜、铁、钛等金属元素均起呈色剂作用,呈色稳定、莹洁清雅。康熙时期制品均属小件文房用具,至清雍正、乾隆时期才见瓶、罐等器型。

媲美口红色号的“色盲克星”:红釉

珊瑚红釉

珊瑚红釉是以三氧化铁为着色剂的低温矾红釉的一种。珊瑚红釉瓷器是采用吹釉方法施釉,即将一截竹筒的一端蒙上纱布,在釉浆里蘸一下,用嘴对准竹筒的另一端吹气,将釉浆吹到器物上。经低温焙烧后,釉色中的铜、铁、金等金属元素呈现出红中微闪黄,极似天然红珊瑚的色泽。

矾红

矾红是一种以氧化铁为着色剂、在氧化气氛中烧制而成的低温红釉。矾红釉瓷器一般要经过两次烧成,即高温烧成白瓷胎,再涂抹矾红料入窑低温焙烧成器,明嘉靖御器厂以矾红取代了铜红。用刷釉法施釉称“抹红釉”,用吹釉法施釉称“珊瑚红釉”。

郎窑红釉

郎窑红釉是清康熙时期创烧的高温铜红釉。釉光强烈,色泽浓艳,似初凝的牛血般猩红,又有“牛血红”之称。口部因釉汁下垂呈白色的“灯草边”,垂釉凝聚在底足边缘,流釉不过足,有“脱口垂足郎不流”之说。底部常出现苹果绿色和明黄色,俗称“苹果青底”“米汤底”。

郎窑红釉对烧成的气氛、温度等技术要求极高,成品率底,传世量少。

【撰文】马新杰

【设计】马新杰 何绮莹

【资料来源】东莞市博物馆

【作者】 马新杰 何绮莹

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端