說起陶瓷顔色,唐三彩、青花往往是人們口中最常說出的詞語。近日,東莞市博物館“華彩宮瓷——沈陽故宮博物院藏清宮瓷器展”則讓市民一改此前的固有印象,用絢麗奪目的精美陶瓷科普了一個個釉色背後的故事,道出了宮瓷背後的别“釉”用心。

各類釉色的背後,是清代宮廷“辯等級、明尊卑”的展現。更重要的是,釉色反映着中國古代頂級的陶瓷工藝,是經久不衰的“中華傳統色彩美學”的一大展現。

宛如水粉畫的彩釉、象征權位的黃釉、“盲盒”一般的窯變釉、仿得“以假亂真”的仿生瓷……華彩背後的奧秘,都在釉色之中。

瓷器上的“水粉畫”:彩釉

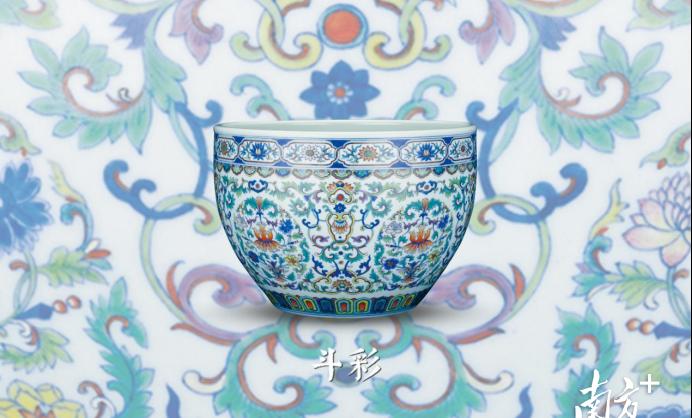

鬥彩

鬥彩是釉下青花與釉上彩繪相結合的彩瓷工藝,先用青花顔料在瓷器胚體上勾繪出圖案輪廓,施透明釉高溫燒制;再于釉上以各種彩料填繪,經低溫二次烘烤而成。鬥彩瓷器萌發于明宣德時期,鼎盛于明成化時期,因明中後期朝廷下令減燒而制作量少,工藝歸于平淡。

清代康熙、雍正、乾隆三朝均在明成化鬥彩的基礎上進行了繼承與發展,雍正鬥彩更是大放異彩。其繪畫增添了粉彩,圖案性更強,豔麗清逸。清代中後期,社會動蕩、經濟停滞,禦窯廠不再受到皇帝重視,鬥彩瓷器又一次陷入低潮與停滞。

五彩

五彩是在已燒成的素胎上以多種色料彩繪畫圖案,再入窯經800℃左右的低溫燒成的釉上彩瓷。色彩以紅、黃、藍、綠、紫為主,燒成後釉彩呈玻璃狀,有堅硬的質感,故又稱“硬彩”。五彩最早見于明宣德時期,嘉靖、萬曆時期發展到鼎盛階段,清康熙時期達到頂峰。

粉彩

粉彩是在康熙五彩基礎上,受琺琅彩直接影響創燒的一種低溫釉上彩品種。特點是以含鉛粉的玻璃白打底,再在其上渲染各種彩料,所繪圖像表現力強,濃淡相間,因含有玻璃白的彩料不透明并給人以“粉”的感覺,故名“粉彩”。

象征身份的“帝王色”:黃釉

黃釉,是一種以鐵為呈色劑經低溫燒成的釉色。曆史上,以明代弘治時期的“嬌黃”最負盛名,清康熙時期的黃釉比明弘治的黃釉略深。康熙晚期,因琺琅彩燒制成功,從國外引入了淡雅的銻黃。此後,清乾隆、嘉慶、道光、光緒時期也多有黃釉燒制,造型頗得神韻。

清代時黃色已成為帝、後之色,其中以全黃釉(即器内、外皆黃釉)瓷最為尊貴,順理成章成為帝、後的專用品。半黃(即器外黃釉、器内白色)者次之、黃地加其他色彩者再次之、其他地色加黃龍者又次之。

值得一提的是,除了皇帝可以無限額地使用裡外皆為明黃釉的瓷器外,皇太後和皇後也可使用純黃釉瓷器,但每年的份額仍有嚴格限定。

古代督陶官的“盲盒”:窯變釉

窯變釉是指器物在燒成過程中出現意想不到的釉色效果。由于窯中含有多種呈色元素,經氧化或還原作用,瓷器在出窯後可能會呈現出意外的釉色。因出于偶然,又于窯内焙燒變化而得,故名“窯變釉”。

“高仿界”的弄潮兒:仿生瓷、仿古瓷

在古代高超的制瓷工藝下,木器、漆器、青銅器、仿古器……各類物品都在瓷器中成為可能,如“變魔術”一般以假亂真。

仿生瓷

仿生瓷也被稱為最不像瓷器的瓷器,是清乾隆時期景德鎮制瓷工藝的特殊品種。仿生瓷以瓷為胎,通過各種高溫、低溫釉和彩繪工藝,仿制銅、玉、石、竹、木、漆等各種質地的器物,惟妙惟肖,達到足以亂真程度,可見景德鎮窯制瓷工藝的高度發展。

仿古瓷

仿古瓷,即仿其器型、釉彩、紋飾等,是中國古代瓷器中一種具有鮮明時代特色的工藝。仿古瓷萌芽于兩宋,形成于元,成熟于明,繁榮于清。清康熙時期出現仿明宣德、成化瓷器,乾隆時期仿古瓷蔚為可觀,常仿汝窯、官窯、哥窯、鈞窯等名窯産品。

陶瓷上的“克萊因藍”:藍釉

霁藍釉

霁藍釉是元代景德鎮窯創燒的高溫石灰堿釉,在1280—1300℃高溫下一次性燒制而成。色澤深沉,釉面不流不裂,色調濃淡均勻,呈色穩定,明亮如寶石,與白釉、紅釉一起被推為明代宣德顔色釉瓷器的三大“上品”。燒制出的瓷器主要用于祭祀和陳設,又稱“祭藍釉”。

天藍釉

天藍釉是一種高溫色釉,由“天青”演變而來,在康熙時期創燒。釉色淺而發藍,似天藍色,故得名。釉中的銅、鐵、钛等金屬元素均起呈色劑作用,呈色穩定、瑩潔清雅。康熙時期制品均屬小件文房用具,至清雍正、乾隆時期才見瓶、罐等器型。

媲美口紅色号的“色盲克星”:紅釉

珊瑚紅釉

珊瑚紅釉是以三氧化鐵為着色劑的低溫礬紅釉的一種。珊瑚紅釉瓷器是采用吹釉方法施釉,即将一截竹筒的一端蒙上紗布,在釉漿裡蘸一下,用嘴對準竹筒的另一端吹氣,将釉漿吹到器物上。經低溫焙燒後,釉色中的銅、鐵、金等金屬元素呈現出紅中微閃黃,極似天然紅珊瑚的色澤。

礬紅

礬紅是一種以氧化鐵為着色劑、在氧化氣氛中燒制而成的低溫紅釉。礬紅釉瓷器一般要經過兩次燒成,即高溫燒成白瓷胎,再塗抹礬紅料入窯低溫焙燒成器,明嘉靖禦器廠以礬紅取代了銅紅。用刷釉法施釉稱“抹紅釉”,用吹釉法施釉稱“珊瑚紅釉”。

郎窯紅釉

郎窯紅釉是清康熙時期創燒的高溫銅紅釉。釉光強烈,色澤濃豔,似初凝的牛血般猩紅,又有“牛血紅”之稱。口部因釉汁下垂呈白色的“燈草邊”,垂釉凝聚在底足邊緣,流釉不過足,有“脫口垂足郎不流”之說。底部常出現蘋果綠色和明黃色,俗稱“蘋果青底”“米湯底”。

郎窯紅釉對燒成的氣氛、溫度等技術要求極高,成品率底,傳世量少。

【撰文】馬新傑

【設計】馬新傑 何绮瑩

【資料來源】東莞市博物館

【作者】 馬新傑 何绮瑩

【來源】 南方報業傳媒集團南方+用戶端