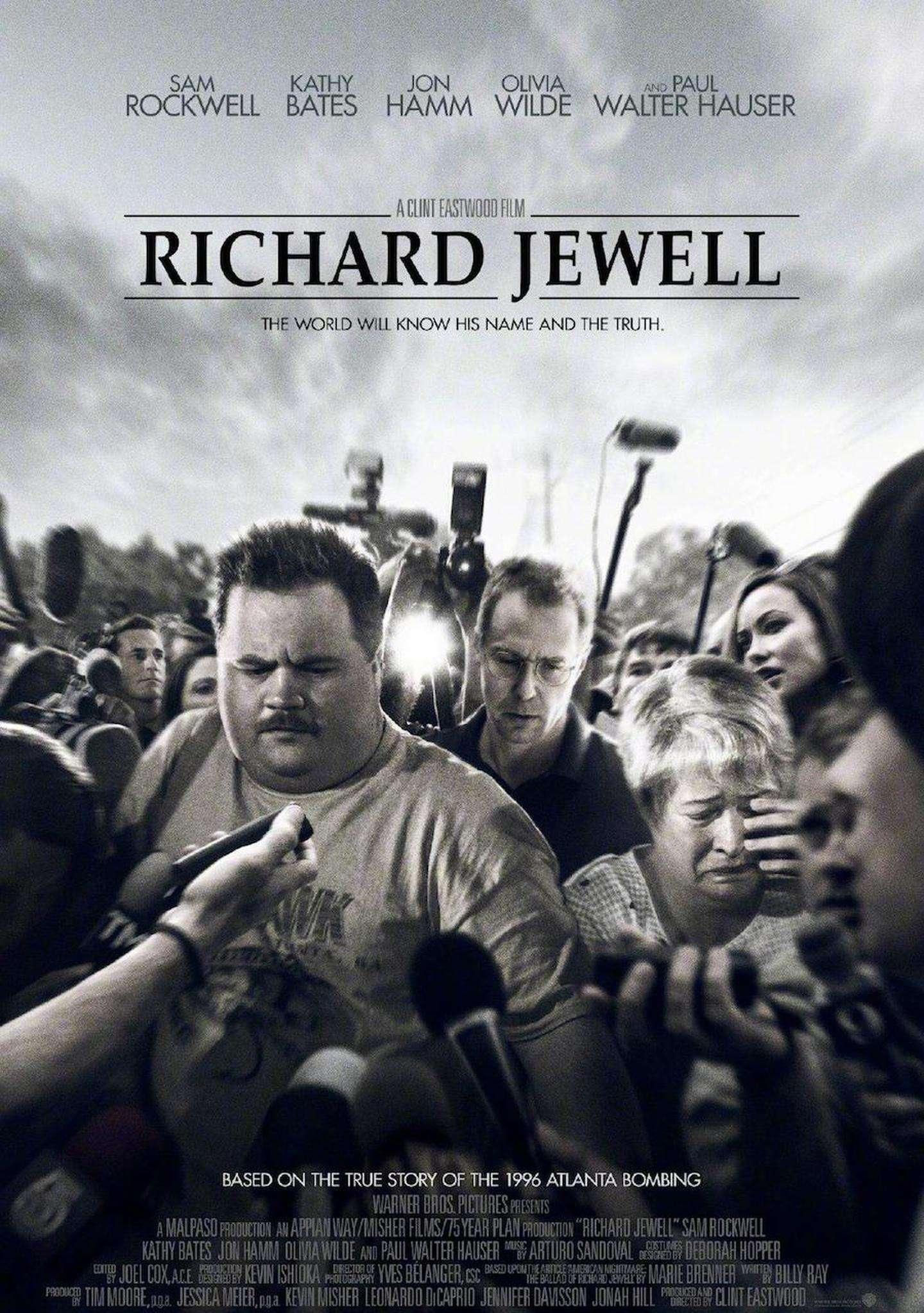

美国电影《理查德·朱维尔的哀歌》讲述了这样一个故事,理查德·朱维尔(Richard Jewell)是1996年亚特兰大奥运会的一名安保人员,他第一个发现奥林匹克公园有炸弹,也正是因为他的及时发现,那次爆炸没有造成更大的危害。当时所有的媒体都将他捧为“英雄”。

可是FBI随后怀疑他是炸弹案的始作俑者,媒体的风向也随之转变。一夜之间,理查德·朱维尔从英雄坠落为疑犯。尽管最终,理查德·朱维尔被证明是无辜的,但是媒体对他名誉所造成的损害永远也无法挽回,走在大街上仍然有人会对他说“你是个凶手”。郁郁寡欢的理查德·朱维尔2007年因心脏衰竭去世,年仅44岁。

电影中理查德·朱维尔从英雄变成嫌犯,很大程度源自人们太容易单凭一个人的外表和行为对其做出假设。在外人眼里,朱维尔是个行为古怪、头脑固执的“肥宅”,朋友不多,甚至还和妈妈住在一起,可这些并不妨碍他成为一个兢兢业业的称职安保。肥宅有错吗?妈宝就变态吗?但FBI把这些表象与心态扭曲、想通过制造犯罪引起社会关注和认可的凶手联系在了一起。

在刑事案件中,类似的推理过程同样存在。警察面对的大多数案件,最初只知道死亡的时间、地点和死亡的方式,需要通过案件分析,提出潜在构成要素的假设,这个假设包括因果关系、杀人的过程,凶手预先会做什么样的准备,凶手必须具备什么样的技能等等,后再通过侦查措施进行核实和验证,最终形成完整的案件事实。

办案人员会产生多种假设,其中九十九种可能都是错误的,需要靠证据去验证,就像一千片的拼图游戏,无数次尝试之后,你才会完成核心位置,逐渐呈现全貌。而错误就出现在某一种假设上,如果某一个假设过于强大,你就会越看他越像坏人,也就看不到一切他不是坏人的证据。

许多冤假错案就是这样产生的,认定事实的人排除了当事人的参与和辩解,垄断了对事实的发现权,并宣称其发现的才是客观事实。这时候嫌疑人往往百口莫辩,我们在很多电影里面看到的蒙冤桥段,都是因为办案人员内心无比确信。

他们根据已知建立了假设,再围绕假设去收集证据,尤其是要努力获得嫌疑人的口供。此时一旦允许刑讯逼供等非法手段,那么一出悲剧就立即上演。

偏见多么可怕,在刑事案件中容易酿成冤假错案,而现实生活中,像理查德·朱维尔这样的悲剧仍不断上演,公众热衷于在不了解全部事实的情况下,匆匆忙忙得出结论,哪管结论往往是基于偏见和成见,与事实相去甚远。