“怎么才能练出一笔好字来?”某日女儿半开玩笑,半认真地向我发问。

在这个一笔好字,被电脑毁了的时代,你偶尔也能不经意的,见识到很多高学历的人,那一笔东倒西歪,拿不出手的字,真的还不如,一个小学生的水平呢。

难得小丫头,还能想到这个问题,不过她现在毕竟还是学生嘛,书写还是每日必须的功课,有此一问也不足为奇。

但我当时的感觉,就是这个问题,头绪繁多并不好回答,不过看着她,急切渴望的目光,我又不能不满足她的求知欲。

略加思索后,对答如下:“要想练好字,首先要对习字,有自己的见解和认识,你说练字的,从古至今何止百千万,可真正弄出名堂的并不多见,主要原因就是,大多数人习惯,跟在别人屁股后面跑趟趟,依葫芦画瓢,没有自己的风格所致。”

为了佐证这个观点的正确性,我脑海里一下就蹦出了,好几个众人耳熟能详的事例来。

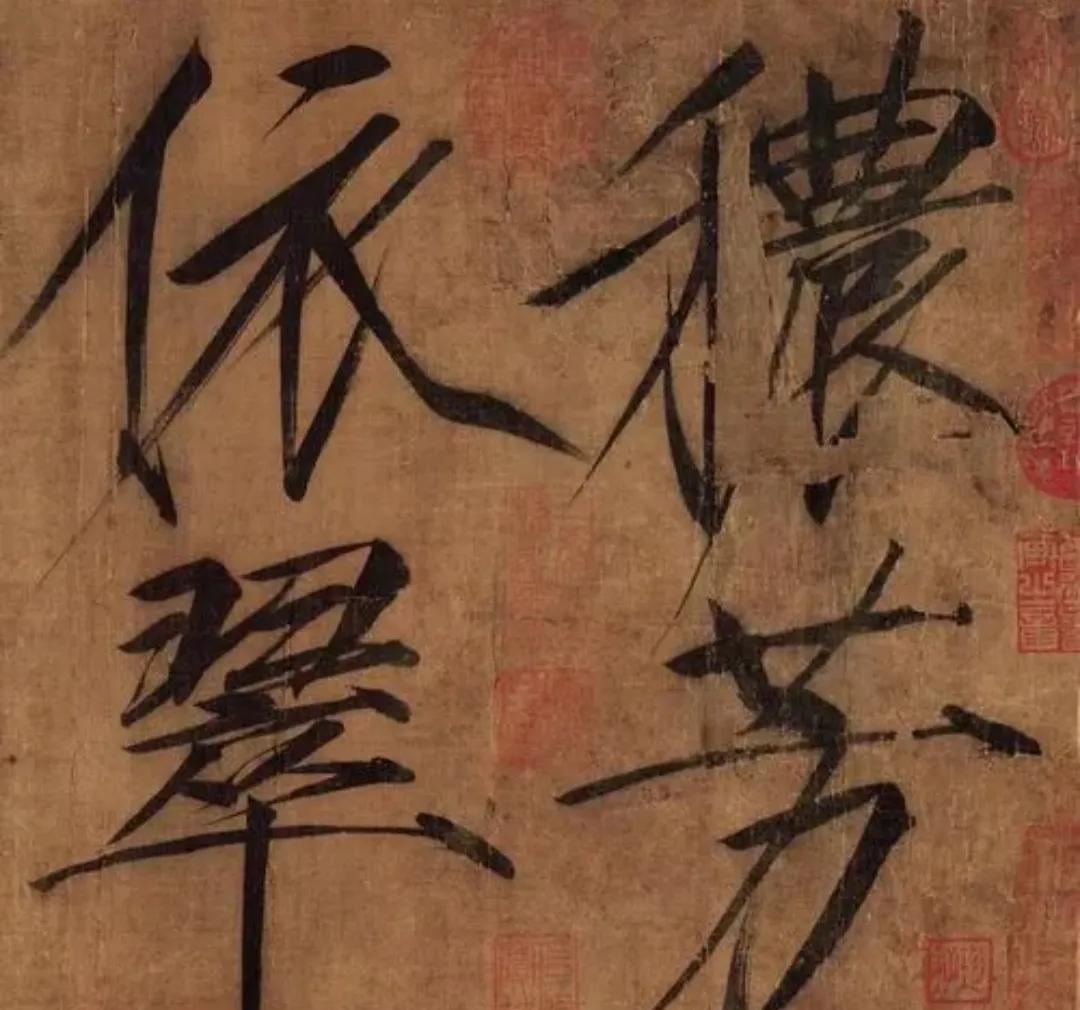

首先想到的就是,被誉为“天下第一行书”《兰亭集序》的作者“书圣”王羲之。

据说仅此一文,光里面一个“之”字,书者就采用了二十几种写法,各有不同的体态及美感,你说神不神。

其次想到的是“颠张狂素”这二位了。“颠张”就是张旭,据说他是因为看到,公孙大娘的剑舞而悟书道,并被后世尊为“草圣”。

“狂素”说的是和尚怀素,他也是从浮云之变化,而想到了草书运用之妙。

还有宋朝的“瘦金体”,这是一种瘦挺如兰竹的书体,没有相当的天赋悟性,你是弄不出来这样的作品的,这不是一般人能望其项背的。

更有清朝郑板桥,被誉为乱石铺街的“六分半书“,则是以隶书笔法形体掺入行楷,创出这种介于楷隶之间,而隶多于楷的字体。

这些都是非常富有个性和特色的书法艺术,对后世影响极大。

看着小姑娘似有所悟的样子,但愿她是真的听进去了,并希望能对她今后的习字有所裨益。

其实啰嗦了这么多,就是想说明一个问题,凡事都是理通法自明。

尤其是在艺术修养方面,讲究的就是师造化而出造化,触类旁通自然如鱼得水,站得高肯定就望的远嘛,不独艺术如此,其它很多事也是这样吧。