本文来自微信公众号:X-MOLNews

“养单晶”是一个让化学材料领域不少小伙伴都黯然神伤的话题。有多少人,论文数据就差一个单晶结构,却被挑剔的审稿人贬的一无是处?有多少人,养单晶筛条件筛到发量锐减,却被手里细、碎、杂的微晶弄的怀疑人生?

这一切的根源其实都在于当前结构解析的“金标准”——单晶X-射线衍射(XRD)——对于样品的高要求:尺寸大、缺陷少、足够稳定且对辐射不敏感的单晶。这对于一些化合物来说,几乎是不可能完成的任务。就比如近几年被热捧的无机有机杂化材料,往往只能得到细碎的微晶,对称性低还对辐射敏感,完全没法上XRD。

近日,美国康涅狄格大学J. Nathan Hohman以及劳伦斯伯克利国家实验室的Nicholas K. Sauter、Aaron S. Brewster等研究者报道了一种新方法——小分子串行飞秒X射线晶体学(small-molecule serial femtosecond X-ray crystallography, smSFX),结合高通量、飞秒脉冲的X射线自由电子激光器(XFEL)以及新型数据处理算法,可获得微晶金属-有机材料的高分辨率结构。该方法不要求材料能耐受辐射,几乎不需要制样过程,还能在室温和大气压条件下进行,理论上适用于所有微晶的结构解析。相关论文发表于Nature 杂志。

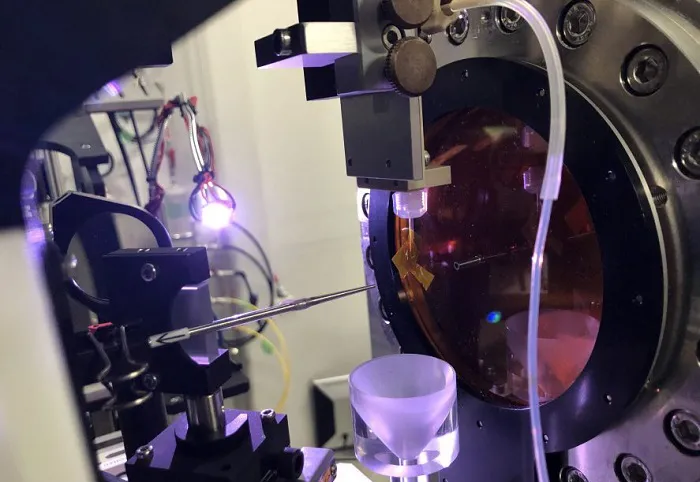

XFEL装置的一部分。图片来源:University of Connecticut [1]

粉末衍射技术常被用于微晶结构研究,但由于样品实际上是混杂在一起无数微晶,混杂物一起衍射,只能得到混杂的电子密度数据,难以进行高分辨率解析。而串行飞秒晶体学(serial femtosecond crystallography, SFX)方法则不同,借助XFEL的高通量和飞秒脉冲,可实现“破坏前衍射(diffract before destruction)”,在单个亚微米晶体的单次帧中获得衍射数据,也即所谓的“每个晶体打一次(single shot per crystal)”。举个不太恰当的例子,粉末衍射好比是炮火覆盖射击,一次打一大群,但效果如何难以评价;而SFX好比是定点打击的精确武器,一次打一个,打一个收一次数据,一个一个顺着来。总体看来,SFX具有不小的优势,例如,单个微晶的数据收集持续时间只在飞秒尺度,避免了辐射对微晶的破坏;数据收集可在室温室压下进行,无需冷冻无需真空;整个样品的数据收集仅需几分钟,省时间省钱。

本文smSFX方法及三个研究对象的形貌。图片来源:Nature

但是,此前SFX用于化学领域晶体结构解析并非没有挑战,问题通常集中在晶胞测定和衍射图谱标定上。传统单晶XRD过程中,晶体在测角仪上旋转,晶体取向矩阵可知;而在SFX过程中,悬浮液中每个晶体都是随机取向的,因此必须为每一帧单独确定取向矩阵(下图c)。在大分子SFX中,大晶胞每帧产生数十次反射,具有明显的周期性,可以用傅里叶方法进行标定。但与小分子SFX就不一样了,小分子无机有机杂化材料每帧只有 3-10 次反射,这种稀疏性需要使用不依赖于周期性的标定算法。本文作者团队在这一问题上取得了重要的进展,在先进算法的帮助下(相关代码及说明均已经公开)[2],从XFEL数据合成高分辨率粉末衍射图谱以确定晶胞,通过图论方法对稀疏衍射图谱进行标定生成数据集,再使用单晶衍射数据的标准工具来解析和精修即可获得微晶样品的高分辨率晶体结构。

由XFEL数据合成的粉末衍射图谱。图片来源:Nature

本文研究的样品是三种微晶金属-有机杂化硫族化合物材料mithrene (AgSePh)、thiorene (AgSPh) 和 tethrene (AgTePh)。基于smSFX法,三种材料的结构均成功获得。Mithrene 结构分辨率在1.2 Å,且与之前报道的单晶结构相一致。

Mithrene 结构测定结果及此前报道的单晶结构(d)。图片来源:Nature

至于此前从未报道过晶体结构的thiorene 和 tethrene,基于smSFX法也获得了1.35 Å 的高分辨率结构。进一步分析表明,thiorene材料所表现出的其他两种材料不同的光电子性质,与其不同的Ag-Ag键合网络有关。

三种材料晶体结构及Ag-Ag网络。图片来源:Nature

以上结果表明,在接近环境温度和压力下,smSFX有望成为确定辐射敏感微晶材料结构的通用技术。而晶体学技术的进展,也有望帮助科学家从头设计更好的材料。

PS:翻翻之前养不出单晶的实验,看看还能不能用smSFX挽救一下?

Chemical crystallography by serial femtosecond X-ray diffraction

Elyse A. Schriber, Daniel W. Paley, Robert Bolotovsky, Daniel J. Rosenberg, Raymond G. Sierra, Andrew Aquila, Derek Mendez, Frédéric Poitevin, Johannes P. Blaschke, Asmit Bhowmick, Ryan P. Kelly, Mark Hunter, Brandon Hayes, Derek C. Popple, Matthew Yeung, Carina Pareja-Rivera, Stella Lisova, Kensuke Tono, Michihiro Sugahara, Shigeki Owada, Tevye Kuykendall, Kaiyuan Yao, P. James Schuck, Diego Solis-Ibarra, Nicholas K. Sauter, Aaron S. Brewster & J. Nathan Hohman Show fewer authors

Nature, 2022, 601, 360–365, DOI: 10.1038/s41586-021-04218-3

参考资料:

1. New X-Ray Technique Sees the Crystal in the Powder

https://today.uconn.edu/2022/01/new-x-ray-technique-sees-the-crystal-in-the-powder/

2. Code and instructions for diffraction data processing

https://github.com/cctbx/cctbx_project/tree/master/xfel/small_cell