谨以此片纪念安金槐先生

安金槐先生是我敬重的著名考古学家。先生长我16岁,是我的前辈师长,又是我学业上的朋友。

安先生于1950年进入河南省文管会,开始从事文物考古工作,1952年曾参加由文化部、中国科学院考古研究所和北京大学联合举办的“第一届全国考古人员训练班”进行深造。我1956年9月考入北京大学历史系考古专业学习考古,上学期间,邹衡先生在讲授《商周考古》时,多次提到安金槐先生的名字,课上指定的参考书很多,其中安先生主笔的《郑州二里岗》是给我留下深刻印象的参考书之一。那时节,学生的生活很清苦,全靠每月12元5角的助学金维持生活,但我还是咬牙用节省下来的钱买了一本《郑州二里岗》。这本考古发掘报告,常读常新,一碰到有关早商的问题,我就要拿来读一读,还画了不少图,做了许多卡片,到现在也不知道翻过多少遍了。1961年7月我毕业留在考古教研室当老师,当时的考古教研室主任苏秉琦先生找我谈话,要我侧重搞东周考古,而我的兴趣却一直在夏商。记得暑假回家,我还跑到老家村后窑场的取土坑去调查,拣到过不少文化层中出土的早商陶片和石器,正是受了《郑州二里岗》的影响。以后我带学生到河南参观实习路过郑州,又多次亲耳聆听过安金槐先生给学生讲课,他那铿锵有力又带有浓重乡音的话语至今犹在耳边回响;看过他主持的郑州商城发掘工地,他在探方里跳上跳下、又用小手铲刮来刮去分辨地层的身影,仿佛就在昨天。我的亲身感受是:安金槐先生和我在北大的老师一样,也是一位名副其实地引领我一步一步走进考古学科大门的老师。

我对安先生敬重有加,神交已久,但真正认识安先生却是1961年我毕业开始工作以后。1961年我毕业时,我的同班好友郑杰祥、杨育彬都分到了河南省文物研究所(现河南省文物考古研究院),后来郝本性(研究生)毕业也到了那里。第一次去拜访安先生,已不记得是杨育彬还是郑杰祥领我进的安先生的办公室。刚开始,我很局促,可安先生一开口,他那和和气气的态度,一下子就打消了我心中的不安,拉近了我们之间的距离。大概是因为我和安先生都在考古这个圈子里,同对夏商考古有兴趣,再加上同是河南老乡,又有师生情谊,自此之后,我每次回家探亲或者出差路过郑州,只要有机会都会去看望安先生。安先生的文章一出来,只要是夏商考古这一段的,我没有不拿来先睹为快的。每次见到先生,他总要对我鼓励一番,介绍河南考古有什么新的发现。我向他请教问题,他总是意趣盎然不厌其烦地向我讲解,同我讨论。特别是1996年国家“九五”科技攻关重大项目“夏商周断代工程”启动之后,我和安先生都是专家组成员,安先生任“商前期年代学研究”课题组组长,我负责各考古课题、专题之间的协调,见面的机会更多了,在一起开会研究问题的时间更多了,共同的爱好,共同的目标把我和安先生连得更紧了。从这个意义上说,我和安先生又是真正可以开诚布公讨论问题的朋友。

我不敢说我比长期在安先生身边工作的人更了解安先生,但在我和安先生交往的过程中,我深深感到安先生值得我们学习的地方很多,尤其是以下三个方面。

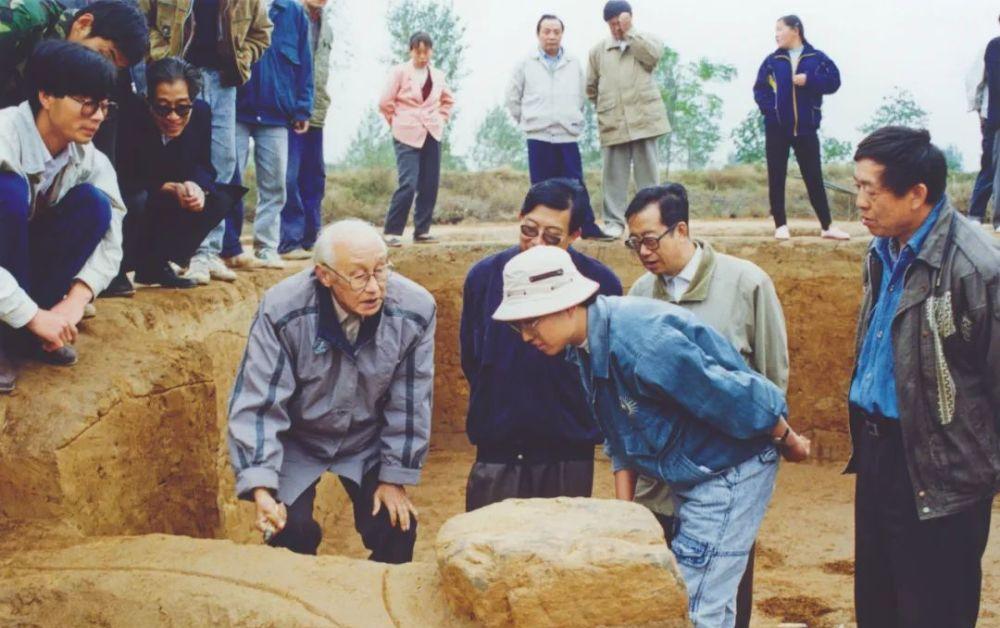

第一,长期坚持田野考古工作,真正体现了现代考古学实践性的学科特色。除“文革”被下放劳动外,其余的时间,安先生大多在野外调查发掘,要不就是整理材料写报告,几乎没有干过考古这一行以外的事。50年来,河南省的许多遗址,无论地处豫东、豫西,还是豫北、豫南,都留下了他的足迹;许多重要考古发现,上至旧石器时代,下至宋元明,都有他的参与。1996年秋,我到郑州和安先生、杨育彬等人商量“夏商周断代工程”“商前期年代学研究”课题“郑州商城遗址的分期与年代测定”专题如何开展工作,当时安先生已75岁高龄,拼劲依然不减当年,为了从地层上验证商城的始建年代,毅然提出由他领头再把以前发掘过的东城墙下压着的一个灰坑挖开,只是后来因为别的缘故,没有实现。1997年、1999年安先生抱病主持和参加了分别在郑州、偃师等地召开的“夏商前期考古年代学研讨会”和“商前期年代学课题考古成果交流研讨会”。2000年初在住院治疗期间,他还在病榻上审定修改倾注着他大半生精力的《郑州商城发掘报告》。我曾经说过,在某种意义上可以认为考古学是一门发现者的学科。只要迈开双脚,走到田野,肯于动手,就会有所发现,有所收获。安先生的绝大部分论文都来自他亲自参加和主持的考古调查发掘,安先生的学术成就是以他长年累积的田野工作基础作为坚实支撑的。

第二,敢于发现问题,解决问题,真正体现了考古学科发展的创新精神。安先生一辈子在野外奔波,勤于动手,田野技术过硬,善于判断发掘中出现的复杂现象,(这一点)可以说是大家共同的认识。但安先生在勤于动手的同时,又勤于动脑,善于动脑,恐怕就是不认识都很深刻了。实际上,我们回顾一下安先生的考古生涯就会发现,从郑州二里岗商代遗址上、下层的划分,早于二里岗下层存在一个郑州南关外期,郑州商代遗址发现的“釉陶”(原始瓷)是在当地烧造,郑州商城为仲丁隞都,登封王城岗龙山文化城址为禹都阳城,到豫东龙山文化可能是先商文化等一系列论断的提出,无一不是在考古发掘当中,在资料整理的同时勤于动脑而迸发出来的火花,无一不带有创新的色彩。当然,我在这里罗列安先生在夏商考古研究中提出的一个个论点,并不表示这些论断都无懈可击,我都赞成,而是想强调说明作为一个长年坚持野外工作的考古工作者,安先生能在实际工作中开动脑筋,打开思路,不断发现问题、提出问题并想方设法解决问题,是多么得难能可贵。其实,对个人是如此,对一个学科也是如此。考古学要发展要前进,靠的就是活跃在田野考古战线上像安先生这样敢于提出问题、解决问题的创新精神,如果没有不断涌现的新的考古发现,没有经过认真分析研究提出的新的观点,那么还发展什么?真到那时,考古学恐怕就只能原地踏步、止步不前甚至萎缩下去了。

第三,正确对待不同观点,奖掖后进,真正体现了学者风范。安先生在自己的考古生涯中提出过许多不同观点和新的见解。和安先生接触你就会知道,他对自己的观点是非常坚持的,这些观点,有些通过讨论逐步得到了学术界多数学者的赞同,有些则引起了不少人的质疑,其中包括他的朋友,同事和学生,我自己也有和他不同的看法。但无论两人私下交谈还是会上讨论,安先生一般都能静听别人的阐述,看有没有值得自己吸收和借鉴之处,而从不以观点的异同来分亲疏。大家知道,郑州商城“隞都说”是安先生最重要的一个学术观点,对这个学术观点坚决支持者有之,表示反对和持有疑义者有之。在持有疑义的人中就有河南省文物研究所的小字辈宋国定。宋国定是安先生任组长的“夏商周断代工程”“商前期年代学研究”课题组的成员,承担着“郑州小双桥遗址文化分期和年代测定”专题。他根据对小双桥遗址发掘资料和郑州商城发掘资料的研究,认为小双桥遗址总体上要略晚于郑州商城,同意邹衡先生郑州商城“亳都说”和陈旭教授小双桥遗址“隞都说”,而不支持安先生的郑州商城“隞都说”观点。按说作为课题组组长,又是河南省文物研究所的名誉所长,安先生完全可以要求宋国定按照他的意见写结题报告,这样处理,别人不会说什么,宋国定也不会说什么。但安先生却完全尊重宋国定的意见,丝毫没有表现出什么不快。相反,安先生倒是亲口对我说,宋国定这小青年不错,很能干,很能思考问题。青年人在学术上有自己的看法,我是很高兴的,决不主张他们盲目地跟别人跑,他提出的观点我可能不同意,但只要是有理有据能自圆其说,我都鼓励。都让他们同意我的观点,提不出自己的看法,那学术还怎么发展?从安先生对宋国定如何写“郑州小双桥遗址文化分期和年代测定”专题结题报告的处理,特别是说的这番话,我们可以看出,安先生不仅能正确对待学术研究和学术讨论中的不同意见,而且对年青人总是提携鼓励,即使是和自己观点相左的人。这充分表现出了安先生学养深厚、宽容大度的学者风范。

安先生离我们而去了,但安先生的高尚品格和留下的丰富学术遗产,将永远激励一代又一代考古工作者沿着他的足迹继续前进。

(原文刊于《华夏考古》2021年第3期)