謹以此片紀念安金槐先生

安金槐先生是我敬重的著名考古學家。先生長我16歲,是我的前輩師長,又是我學業上的朋友。

安先生于1950年進入河南省文管會,開始從事文物考古工作,1952年曾參加由文化部、中國科學院考古研究所和北京大學聯合舉辦的“第一屆全國考古人員訓練班”進行深造。我1956年9月考入北京大學曆史系考古專業學習考古,上學期間,鄒衡先生在講授《商周考古》時,多次提到安金槐先生的名字,課上指定的參考書很多,其中安先生主筆的《鄭州二裡崗》是給我留下深刻印象的參考書之一。那時節,學生的生活很清苦,全靠每月12元5角的助學金維持生活,但我還是咬牙用節省下來的錢買了一本《鄭州二裡崗》。這本考古發掘報告,常讀常新,一碰到有關早商的問題,我就要拿來讀一讀,還畫了不少圖,做了許多卡片,到現在也不知道翻過多少遍了。1961年7月我畢業留在考古教研室當老師,當時的考古教研室主任蘇秉琦先生找我談話,要我側重搞東周考古,而我的興趣卻一直在夏商。記得暑假回家,我還跑到老家村後窯場的取土坑去調查,揀到過不少文化層中出土的早商陶片和石器,正是受了《鄭州二裡崗》的影響。以後我帶學生到河南參觀實習路過鄭州,又多次親耳聆聽過安金槐先生給學生講課,他那铿锵有力又帶有濃重鄉音的話語至今猶在耳邊回響;看過他主持的鄭州商城發掘工地,他在探方裡跳上跳下、又用小手鏟刮來刮去分辨地層的身影,仿佛就在昨天。我的親身感受是:安金槐先生和我在北大的老師一樣,也是一位名副其實地引領我一步一步走進考古學科大門的老師。

我對安先生敬重有加,神交已久,但真正認識安先生卻是1961年我畢業開始工作以後。1961年我畢業時,我的同班好友鄭傑祥、楊育彬都分到了河南省文物研究所(現河南省文物考古研究院),後來郝本性(研究所學生)畢業也到了那裡。第一次去拜訪安先生,已不記得是楊育彬還是鄭傑祥領我進的安先生的辦公室。剛開始,我很局促,可安先生一開口,他那和和氣氣的态度,一下子就打消了我心中的不安,拉近了我們之間的距離。大概是因為我和安先生都在考古這個圈子裡,同對夏商考古有興趣,再加上同是河南老鄉,又有師生情誼,自此之後,我每次回家探親或者出差路過鄭州,隻要有機會都會去看望安先生。安先生的文章一出來,隻要是夏商考古這一段的,我沒有不拿來先睹為快的。每次見到先生,他總要對我鼓勵一番,介紹河南考古有什麼新的發現。我向他請教問題,他總是意趣盎然不厭其煩地向我講解,同我讨論。特别是1996年國家“九五”科技攻關重大項目“夏商周斷代工程”啟動之後,我和安先生都是專家組成員,安先生任“商前期年代學研究”課題組組長,我負責各考古課題、專題之間的協調,見面的機會更多了,在一起開會研究問題的時間更多了,共同的愛好,共同的目标把我和安先生連得更緊了。從這個意義上說,我和安先生又是真正可以開誠布公讨論問題的朋友。

我不敢說我比長期在安先生身邊工作的人更了解安先生,但在我和安先生交往的過程中,我深深感到安先生值得我們學習的地方很多,尤其是以下三個方面。

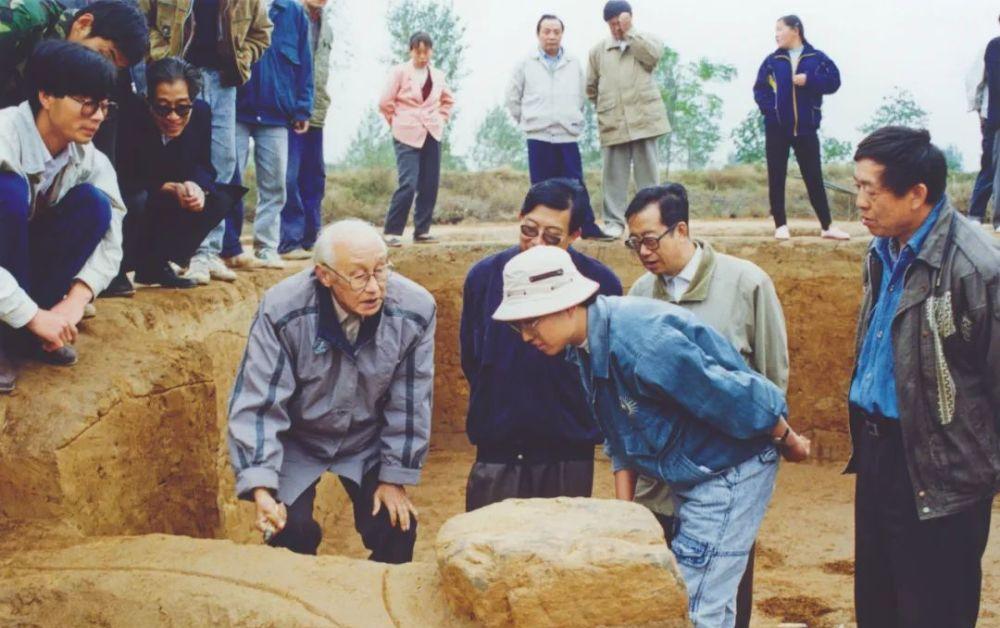

第一,長期堅持田野考古工作,真正展現了現代考古學實踐性的學科特色。除“文革”被下放勞動外,其餘的時間,安先生大多在野外調查發掘,要不就是整理材料寫報告,幾乎沒有幹過考古這一行以外的事。50年來,河南省的許多遺址,無論地處豫東、豫西,還是豫北、豫南,都留下了他的足迹;許多重要考古發現,上至舊石器時代,下至宋元明,都有他的參與。1996年秋,我到鄭州和安先生、楊育彬等人商量“夏商周斷代工程”“商前期年代學研究”課題“鄭州商城遺址的分期與年代測定”專題如何開展工作,當時安先生已75歲高齡,拼勁依然不減當年,為了從地層上驗證商城的始建年代,毅然提出由他領頭再把以前發掘過的東城牆下壓着的一個灰坑挖開,隻是後來因為别的緣故,沒有實作。1997年、1999年安先生抱病主持和參加了分别在鄭州、偃師等地召開的“夏商前期考古年代學研讨會”和“商前期年代學課題考古成果交流研讨會”。2000年初在住院治療期間,他還在病榻上審定修改傾注着他大半生精力的《鄭州商城發掘報告》。我曾經說過,在某種意義上可以認為考古學是一門發現者的學科。隻要邁開雙腳,走到田野,肯于動手,就會有所發現,有所收獲。安先生的絕大部分論文都來自他親自參加和主持的考古調查發掘,安先生的學術成就是以他長年累積的田野工作基礎作為堅實支撐的。

第二,敢于發現問題,解決問題,真正展現了考古學科發展的創新精神。安先生一輩子在野外奔波,勤于動手,田野技術過硬,善于判斷發掘中出現的複雜現象,(這一點)可以說是大家共同的認識。但安先生在勤于動手的同時,又勤于動腦,善于動腦,恐怕就是不認識都很深刻了。實際上,我們回顧一下安先生的考古生涯就會發現,從鄭州二裡崗商代遺址上、下層的劃分,早于二裡崗下層存在一個鄭州南關外期,鄭州商代遺址發現的“釉陶”(原始瓷)是在當地燒造,鄭州商城為仲丁隞都,登封王城崗龍山文化城址為禹都陽城,到豫東龍山文化可能是先商文化等一系列論斷的提出,無一不是在考古發掘當中,在資料整理的同時勤于動腦而迸發出來的火花,無一不帶有創新的色彩。當然,我在這裡羅列安先生在夏商考古研究中提出的一個個論點,并不表示這些論斷都無懈可擊,我都贊成,而是想強調說明作為一個長年堅持野外工作的考古工作者,安先生能在實際工作中開動腦筋,打開思路,不斷發現問題、提出問題并想方設法解決問題,是多麼得難能可貴。其實,對個人是如此,對一個學科也是如此。考古學要發展要前進,靠的就是活躍在田野考古戰線上像安先生這樣敢于提出問題、解決問題的創新精神,如果沒有不斷湧現的新的考古發現,沒有經過認真分析研究提出的新的觀點,那麼還發展什麼?真到那時,考古學恐怕就隻能原地踏步、止步不前甚至萎縮下去了。

第三,正确對待不同觀點,獎掖後進,真正展現了學者風範。安先生在自己的考古生涯中提出過許多不同觀點和新的見解。和安先生接觸你就會知道,他對自己的觀點是非常堅持的,這些觀點,有些通過讨論逐漸得到了學術界多數學者的贊同,有些則引起了不少人的質疑,其中包括他的朋友,同僚和學生,我自己也有和他不同的看法。但無論兩人私下交談還是會上讨論,安先生一般都能靜聽别人的闡述,看有沒有值得自己吸收和借鑒之處,而從不以觀點的異同來分親疏。大家知道,鄭州商城“隞都說”是安先生最重要的一個學術觀點,對這個學術觀點堅決支援者有之,表示反對和持有疑義者有之。在持有疑義的人中就有河南省文物研究所的小字輩宋國定。宋國定是安先生任組長的“夏商周斷代工程”“商前期年代學研究”課題組的成員,承擔着“鄭州小雙橋遺址文化分期和年代測定”專題。他根據對小雙橋遺址發掘資料和鄭州商城發掘資料的研究,認為小雙橋遺址總體上要略晚于鄭州商城,同意鄒衡先生鄭州商城“亳都說”和陳旭教授小雙橋遺址“隞都說”,而不支援安先生的鄭州商城“隞都說”觀點。按說作為課題組組長,又是河南省文物研究所的名譽所長,安先生完全可以要求宋國定按照他的意見寫結題報告,這樣處理,别人不會說什麼,宋國定也不會說什麼。但安先生卻完全尊重宋國定的意見,絲毫沒有表現出什麼不快。相反,安先生倒是親口對我說,宋國定這小青年不錯,很能幹,很能思考問題。青年人在學術上有自己的看法,我是很高興的,決不主張他們盲目地跟别人跑,他提出的觀點我可能不同意,但隻要是有理有據能自圓其說,我都鼓勵。都讓他們同意我的觀點,提不出自己的看法,那學術還怎麼發展?從安先生對宋國定如何寫“鄭州小雙橋遺址文化分期和年代測定”專題結題報告的處理,特别是說的這番話,我們可以看出,安先生不僅能正确對待學術研究和學術讨論中的不同意見,而且對年青人總是提攜鼓勵,即使是和自己觀點相左的人。這充分表現出了安先生學養深厚、寬容大度的學者風範。

安先生離我們而去了,但安先生的高尚品格和留下的豐富學術遺産,将永遠激勵一代又一代考古工作者沿着他的足迹繼續前進。

(原文刊于《華夏考古》2021年第3期)