“上次来拜访英若诚先生,他还是一位演员,此番再来,他已荣任文化部副部长。”1989年,中国新闻社社长刘北宪再次来到英若诚住处。

英若诚,出身书香门第,50年代考入北京人民艺术剧院。1956年,在高尔基名剧《耶戈尔·布里乔夫和其他的人们》中饰神父巴夫林,显露才华。

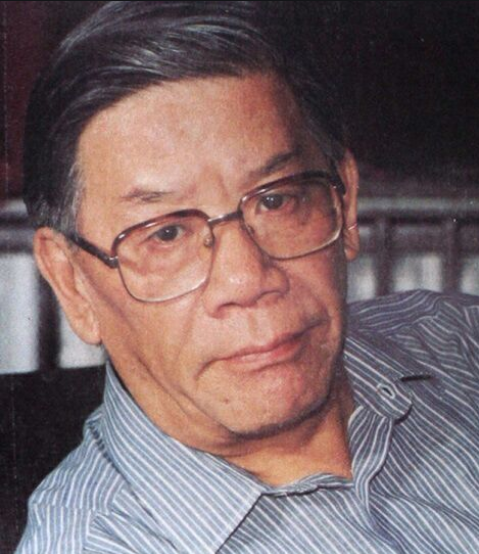

英若诚

此后,在《骆驼祥子》、《茶馆》、《马可·波罗》等许多话剧、电视剧、电影中成功地扮演角色。英若诚以表演艺术家著称。

毕业于清华外文系,翻译过《(奥赛罗)导演计划》、《咖啡店的政客》、《报纸 主笔》、《请君入瓮》、《推销员之死》,并曾赴美国数所大学讲课。英若诚以懂英文、精译述名世。

除了演员身份是公开的,英若诚在成为演员之前,还有一个身份——当过间谍。这段经历我们就不在这里展开讲了。

看到刘北宪前来,英若诚赶忙站起来招待他坐下,先开口道:“你想知道点什么?”

刘北宪此次来,其实就是想了解英若诚先生是如何从演员到副部长的?

“是啊,我也至今还不知道为什么选中了我。”他说:“我过去与王蒙仅是神交,并不认识。选我,大概是中国开放以来,我在文艺问题上从不隐瞒自己的观点,不论身在国内国外,总是怎么想怎么说,大胆发表意见。也许,这些观点、意见有可取之处?!”

顿一顿,点燃一支香烟,又道:“到文化部后,我想我还会这样做,有什么说什么。您知道英国人有句谚语‘诚实是最好的政策’。”

从演员到副部长,英若诚在中国是第一个。刘北宪请他谈谈怎样做好新的工作。

“文化部新班子的施政纲领,王蒙在全国文化厅、局长会上已经阐述。我个人感觉,怎么讲也出不了一个范围,就是充分尊重艺术规律和艺术创作者。怎么能通晓。掌握不同艺术门类的不同规律,然后利用这些规律促进艺术繁崇,促使人才辈出,这就是我们想要做的!”

刘北宪说:“有人说,文化部新班子都是内行人。”

英若诚笑了,他说:“哎,听这话您可得留神!其实哪有绝对的内行。我干了一辈子话剧,叫我画个舞台灯光设计图我就不行。........信了这话,我们就容易当懒汉喽!”

英若诚大概与“懒”绝缘。他原本就是个“大忙人儿”。那几年,他曾先后出访意大利、英国、法国、瑞士、日本和美国,到处演出、讲学。

风尘仆仆,他赴美为当地剧团导演了巴金原著、曹禺改编的话剧《家》,根据昆曲改编的话剧《十五贯》;赴港为香港话剧团导演了莎翁名剧《请君入瓮》;也为北京人艺翻译、主演了美国当代名剧《推销员之死》。

他因在《马可·波罗》中饰忽必烈被意大利人推选为最佳男演员,荣获“银猫奖”;他被美国堪萨斯市授予荣誉市民称号,拿到了美国人颁的“大学戏剧奖”。

行色匆匆,他就像一位在艺术世界里穿梭搭桥的人。

英若诚《末代皇帝》中饰演监狱长

当了部长,他更加忙了。他已经走访了文化部直属的数个艺术团体,去了解各单位体制改革中的情况、问题。也不断有旧日的老师、同事敲门或不敲门便“窜”进部长办公室,提意见,提建议。

他常常思索:如何广采群众意见,找出一种在文化上对外开放、对内搞活的体制?如何使新人新作不断涌现,不受压制?对于艺术成品,怎么能发现其中好的,哪怕是处于萌芽状态的东西,予以大力扶植?

自己呢?怎么能在不断发展的形势下不成为保守势力,不成为改革的绊脚石,而保持清醒的头脑,少干些蠢事。

“部长”考虑的问题,与“演员”不尽相同了。那么成为部长后,演员的舞台生涯是否就此结束?

英若诚与儿子英达

“我希望对现在的工作比较熟悉了之后,还可以兼顾演戏......哎,并不是我这个人戏瘾就那么大,非演不可。许多坐在办公室里一个人想、想不到的问题,在话剧表演这种集体合作中就可以找到解决办法,在剧院后台可以得到不少新信息。”

当时,除了由于“要保持中国人说话算话的信誉”,仍在已答允出演的中外合拍片《末代皇帝》中担任角色外,英若诚推掉了不少片约。

采访结束,他推出自己那辆已经不新、显然不常擦洗的自行车。“我要赶到部里去, 先走一步。”蹬上车,他的背影消失在胡同的尽头......