1月16日下午,由广东省文化学会、韶关市武江区委宣传部等单位主办的“乡情·文化名家话韶关”座谈会在韶关市武江区文化馆举行。广东省和韶关市的文化名家们欢聚芙蓉山下,共叙“我与韶关文化的故事”,为更好地传承弘扬韶关历史文化,提升韶关城市名片的文化底蕴和影响力,献计献策、共谋发展。

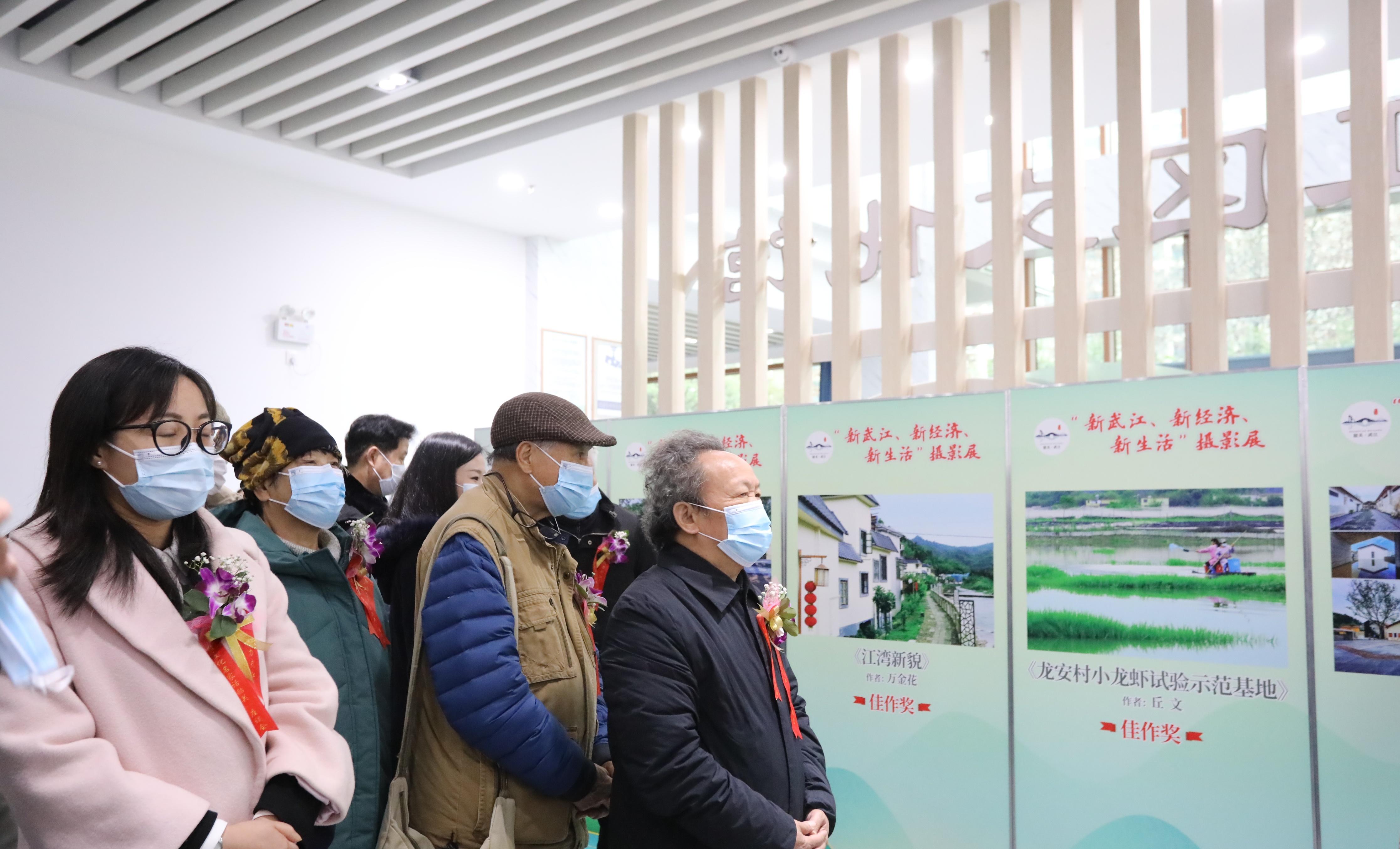

艺术家们参观《新武江·新经济·新生活》摄影展

武江区委书记张广晖介绍称,武江区位于韶关市区西部,是韶关中心城区核心区,辖区内旅游资源丰富,是文艺工作者采风写生、静心创作的优选之地。武江历史人文底蕴深厚,有唐张九龄家族墓、宋代余靖墓和蓉山古刹等人文景观,及南昌起义军朱德部队旧址等红色遗址,还有向阳纸马舞等一批非遗项目。

张广晖表示,近年来武江高度重视文化事业的发展,推出了“艺荟芙蓉”公共文化品牌、“悦读武江”全民阅读品牌、“古韵蓉山”文物博览品牌,希望艺术家们关心支持韶关、武江文艺发展,多来武江采风、策展、交流,不断擦亮韶关城市名片、打造武江文化品牌。

座谈会现场

会前,张广晖与韶关市委宣传部常务副部长黄勤昌、韶关市文联主席夏娟分别向文艺家代表颁发荣誉证书。与会人员先后参观了《新武江·新经济·新生活》摄影展、《韶城记忆》图片展和《心存戈壁 情寄大漠》画展。

中国晚报协会学术委员会副主任、广东省政府参事室特约研究员、省文化学会会长周建平表示,当天参加座谈会的,既有长期在韶关工作生活的文化大家,也有对韶文化研究着力颇深的文化学者,此次与韶关本土文艺家进行“双向交流”,意义非同寻常,希望能整合资源,为韶关和武江文化艺术的繁荣与发展出谋划策。

著名学者,广东省文艺评论家协会主席、中山大学教授林岗以“韶关作为岭南路上门户的形成”为题,分享了大陆历史上中原地区经济中心东移对南岭南北通道东移的影响,以及韶关由此崛起成为粤地经济文化“发达之地”的过程。

著名剧作家,广东省文联原党组书记、专职副主席陈中秋追忆在韶关工作和生活17年的经历,并结合粤北采茶戏《支农记》《阿三戏公爷》等作品的创作历程,勉励韶关文艺工作者们能够传承和保护好粤北采茶戏。

著名雕塑家韦振中、著名画家苏家芬夫妇分别回忆了在韶关工作生活、结婚生子的岁月。韦振中表示,在韶关期间的积累和积淀,对自己后来的艺术创作非常有益。苏家芬则表示,此行感受到韶关的巨大变化,“现在这里太漂亮了,变化大得认不出来了,非常开心!”

2017年,以长篇小说《骡子和金子》改编而成的现代粤剧《还金记》在韶关巡演,反响热烈。小说作者、文化学者罗宏表示,韶关有丰富的红色文化资源,希望文艺工作者创作红色题材作品时更关注个体和人性光辉。

著名作家,广州市民间文艺家协会原主席曾应枫结合明末学者屈大均《广东新语》中“吾广故家望族,其先从南雄珠玑巷而来”的记载,认为韶关是广府人的精神原点,“希望更多人来韶关,了解韶关文化。”

著名考古学家,广东省文史研究馆史学研究院院长黄淼章表示,韶关历史底蕴厚重、人文荟萃,建议韶关要加大宣传力度,争取资金和政策支持,加强红色遗址开发利用,将韶关打造成广东红色旅游的首选地。

星海音乐学院音乐学系教授王少明表示,韶关得名源于舜帝南巡而奏韶乐,堪称岭南“音乐之根”。近年来,韶关市致力于传承弘扬“韶文化”,擦亮“善美韶关”品牌,也为“韶乐”活化利用和创新发展打下坚实基础。

武江区委常委、宣传部长廖功文表示,近年来武江区聚焦机构融合、阵地融合和资源融合,实施创建体系、创立品牌、创强产业的“三项创建”工程,推动文化体育事业和旅游产业高质量发展。此次座谈会,文艺家们进行文化、思想的碰撞,为武江的文艺繁荣发展建言献策,为武江文艺事业的发展埋下了一颗种子,迎着春风定会生根发芽、枝繁叶茂。

【全媒体记者】范永敬

【通讯员】武轩

【作者】 范永敬

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

来源:南方+ - 创造更多价值