1月16日下午,由廣東省文化學會、韶關市武江區委宣傳部等機關主辦的“鄉情·文化名家話韶關”座談會在韶關市武江區文化館舉行。廣東省和韶關市的文化名家們歡聚芙蓉山下,共叙“我與韶關文化的故事”,為更好地傳承弘揚韶關曆史文化,提升韶關城市名片的文化底蘊和影響力,獻計獻策、共謀發展。

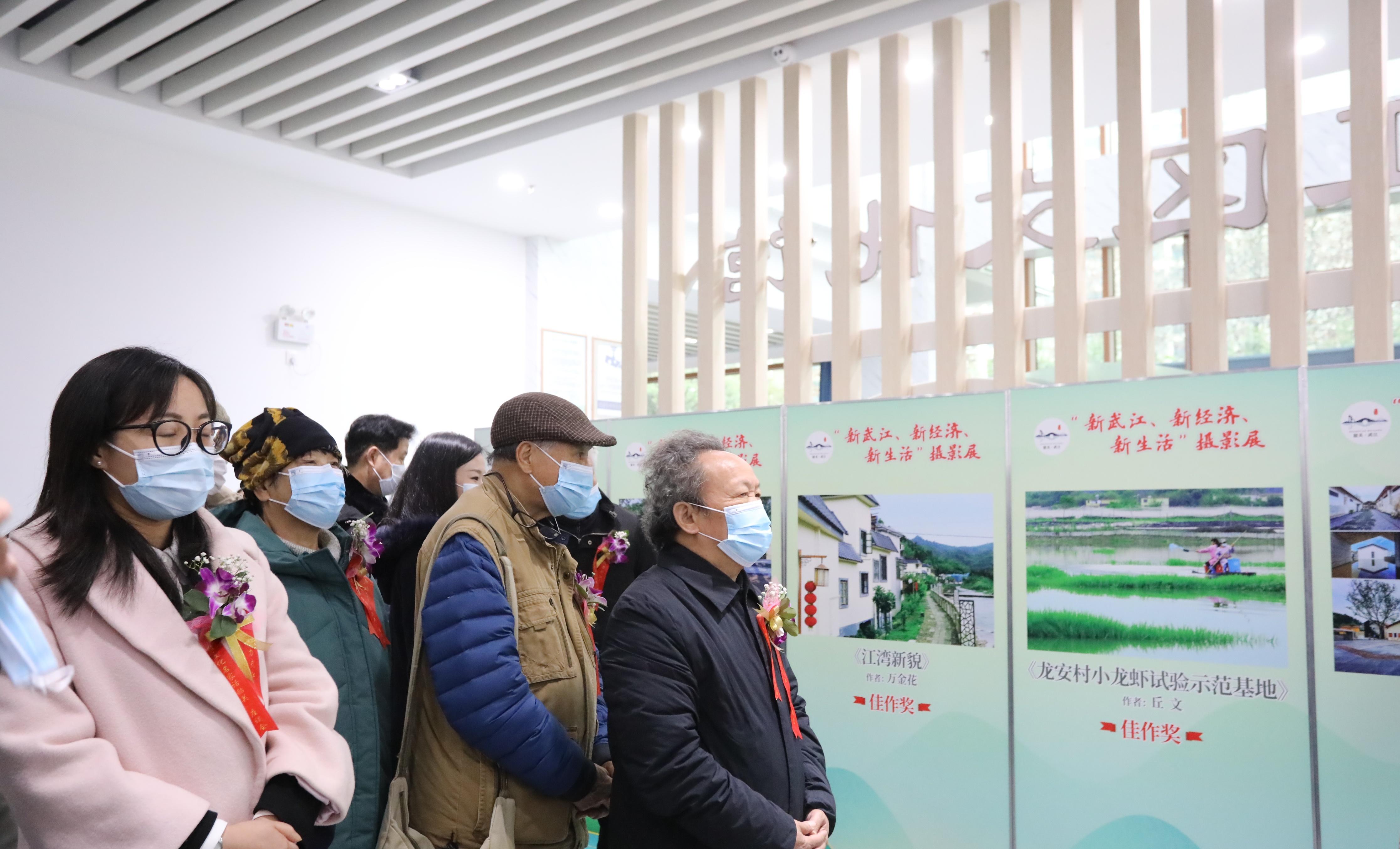

藝術家們參觀《新武江·新經濟·新生活》攝影展

武江區委書記張廣晖介紹稱,武江區位于韶關市區西部,是韶關中心城區核心區,轄區内旅遊資源豐富,是文藝工作者采風寫生、靜心創作的優選之地。武江曆史人文底蘊深厚,有唐張九齡家族墓、宋代餘靖墓和蓉山古刹等人文景觀,及南昌起義軍朱德部隊舊址等紅色遺址,還有向陽紙馬舞等一批非遺項目。

張廣晖表示,近年來武江高度重視文化事業的發展,推出了“藝荟芙蓉”公共文化品牌、“悅讀武江”全民閱讀品牌、“古韻蓉山”文物博覽品牌,希望藝術家們關心支援韶關、武江文藝發展,多來武江采風、策展、交流,不斷擦亮韶關城市名片、打造武江文化品牌。

座談會現場

會前,張廣晖與韶關市委宣傳部常務副部長黃勤昌、韶關市文聯主席夏娟分别向文藝家代表頒發榮譽證書。與會人員先後參觀了《新武江·新經濟·新生活》攝影展、《韶城記憶》圖檔展和《心存戈壁 情寄大漠》畫展。

中國晚報協會學術委員會副主任、廣東省政府參事室特約研究員、省文化學會會長周建平表示,當天參加座談會的,既有長期在韶關工作生活的文化大家,也有對韶文化研究着力頗深的文化學者,此次與韶關本土文藝家進行“雙向交流”,意義非同尋常,希望能整合資源,為韶關和武江文化藝術的繁榮與發展出謀劃策。

著名學者,廣東省文藝評論家協會主席、中山大學教授林崗以“韶關作為嶺南路上門戶的形成”為題,分享了大陸曆史上中原地區經濟中心東移對南嶺南北通道東移的影響,以及韶關由此崛起成為粵地經濟文化“發達之地”的過程。

著名劇作家,廣東省文聯原黨組書記、專職副主席陳中秋追憶在韶關工作和生活17年的經曆,并結合粵北采茶戲《支農記》《阿三戲公爺》等作品的創作曆程,勉勵韶關文藝工作者們能夠傳承和保護好粵北采茶戲。

著名雕塑家韋振中、著名畫家蘇家芬夫婦分别回憶了在韶關工作生活、結婚生子的歲月。韋振中表示,在韶關期間的積累和積澱,對自己後來的藝術創作非常有益。蘇家芬則表示,此行感受到韶關的巨大變化,“現在這裡太漂亮了,變化大得認不出來了,非常開心!”

2017年,以長篇小說《騾子和金子》改編而成的現代粵劇《還金記》在韶關巡演,反響熱烈。小說作者、文化學者羅宏表示,韶關有豐富的紅色文化資源,希望文藝工作者創作紅色題材作品時更關注個體和人性光輝。

著名作家,廣州市民間文藝家協會原主席曾應楓結合明末學者屈大均《廣東新語》中“吾廣故家望族,其先從南雄珠玑巷而來”的記載,認為韶關是廣府人的精神原點,“希望更多人來韶關,了解韶關文化。”

著名考古學家,廣東省文史研究館史學研究院院長黃淼章表示,韶關曆史底蘊厚重、人文荟萃,建議韶關要加大宣傳力度,争取資金和政策支援,加強紅色遺址開發利用,将韶關打造成廣東紅色旅遊的首選地。

星海音樂學院音樂學系教授王少明表示,韶關得名源于舜帝南巡而奏韶樂,堪稱嶺南“音樂之根”。近年來,韶關市緻力于傳承弘揚“韶文化”,擦亮“善美韶關”品牌,也為“韶樂”活化利用和創新發展打下堅實基礎。

武江區委常委、宣傳部長廖功文表示,近年來武江區聚焦機構融合、陣地融合和資源融合,實施建立體系、創立品牌、創強産業的“三項建立”工程,推動文化體育事業和旅遊産業高品質發展。此次座談會,文藝家們進行文化、思想的碰撞,為武江的文藝繁榮發展建言獻策,為武江文藝事業的發展埋下了一顆種子,迎着春風定會生根發芽、枝繁葉茂。

【全媒體記者】範永敬

【通訊員】武軒

【作者】 範永敬

【來源】 南方報業傳媒集團南方+用戶端

來源:南方+ - 創造更多價值