他恨朝廷上都是庸庸碌碌之臣,竟没有一人敢为朝廷担当责任,想到这里,他怒不可遏,将端在手上的茶杯摔的粉碎,怒骂了一句‘群臣皆误我,个个该死!’

这是《明史》记载下的,明朝在即将面临倾巢之灾时,末代崇祯皇帝的表现,从这一段历史我们可以看到,明末的朝廷政治已经到达了无比黑暗的程度,其中有一部分就是源自明末的党争。

明朝为什么会灭亡?究其原因,是因为明朝已不具备天时地利人和的任何优势,当时的明朝天灾四起,烽火连烟,外部强敌环伺,内部群臣纷争。

崇祯虽有力挽狂澜之抱负,奈何天不赐良机,明朝已是日薄西山之模样,无力回天。

若要往深层次探究,明朝灭亡和明末党争却有千丝万缕的联系!而要谈到党争,东林党自然难逃其咎。

明朝文臣对嘴炮的爱好,在二千多年封建王朝历史当中极其少见,也许就只有宋朝能和其比肩,明代万历皇帝之所开启长达二十多年的挂机记录,主要就是为了躲避满朝文臣的唇枪舌剑,而这种情况在万历之后达到巅峰。

自张居正被明神宗清算之后,明朝内阁的权力降落到谷底,以致后来上任的内阁首辅再也没有能力独断乾坤,把持朝政。

阉党和东林党借势登上历史舞台,两者之间斗得死去活来,齐楚浙宣昆诸党也和东林党争锋相对,促使明末朝廷办事效率极度低下,有很多挽救大明的良方窃因朝臣无法达成共识,最终被搁置流产。

比如崇祯年间,当时整个大明已经面临了非常严重的内忧外患的压力,急需要朝廷作出果断决策,杨嗣昌提出朝廷应该和满清议和,在稳住女真铁骑的情况下,创造机会镇压内部的农民起义,然后再徐谋北上征讨满清,然而此建议受到黄道周等东林党老臣的极力反对,整个朝堂又干起了一番嘴仗,致使崇祯帝再也不敢提出和满清议和的想法。

杨嗣昌和黄道周到底谁对谁错?

怕是谁也说不清楚,他们都是为了大明的江山和社稷考虑,都有自己的道理,提出的建议也都能自圆其说,都没有错,也都有错。

错就错在两股势力的相互争夺让朝廷无法及时作出任何有利于改变当下局势的大政方针,使大明错过一次又一次可以实现自救的良机,颓废之势无可挽回,最终将明朝带向深渊。

由此可见,明朝灭亡,东林党自然也有一定的责任,但要论明朝灭亡的主要责任都在东林党身上则有点说不过去,同时,东林党被贴上“空谈误国”的标签,更是对其的一种导向误解,在封建社会,除皇帝之外,“想做就做”确实是一种奢求。

这样说吧,东林党人士是在晚明社会确实起到了一定的积极作用,实际上,东林党内部忠于大明的朝臣和有真才实学的文官比比皆是。

可遗憾的是,他们生于本就腐朽不堪的明末社会,皇帝怠政,使得整个朝廷的权力陷于真空状态,各党派为了争夺朝廷的控制权,才兴起了党派纷争的血雨腥风。

◎东林党的起源

明末有一首童谣,唱的是:

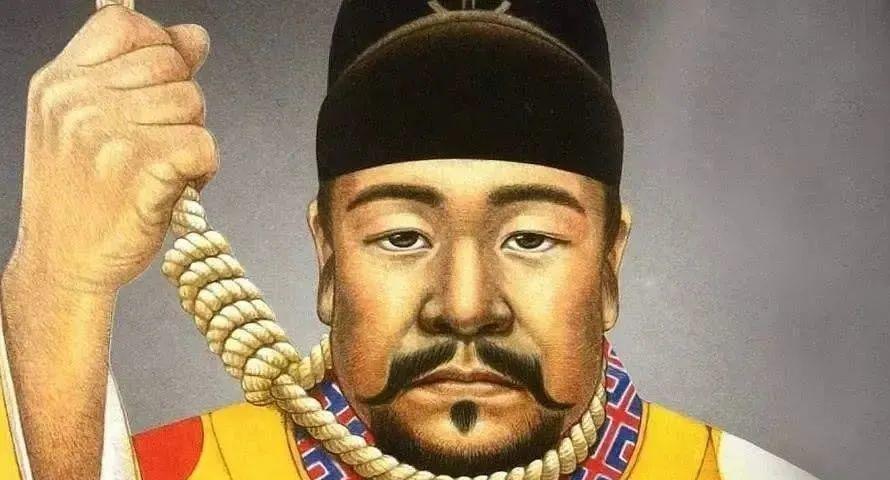

“明末之争,起于门户,起于党争,党争起于东林党,东林党起于顾宪成。”

顾宪成是明万历时期高中的解元,后来在吏部任职,凭借着这份差事,顾宪成在整个明廷上层积累了大量的人脉,这也为他后来组建东林党奠定了基础。

张居正去世之后,明朝内阁权力开始遭受很大程度的削弱,因此,各部便开始与内阁展开了空前的权力争夺,其中尤以顾宪成所在的吏部与内阁斗争的更加尖锐。

当时顾宪成的官职并不高,但能量很大,他居然能够左右自己的上级,去修剪内阁的羽翼,甚至能够任命自己的上级,更是不把皇帝放在眼里。

内阁首辅王锡爵卸任后,万历皇帝下令要求吏部从几个德高望重的老臣当中挑选一人来继任首辅的职位,然而顾宪成所挑选的候选人不旦不符合万历意愿,反倒让万历十分厌恶,最终万历皇帝以顾宪成抗旨不尊的罪名将其贬为庶民。

回到家乡的顾宪成热忱不减,决定利用自己广泛的人脉优势干出一份丰功伟业,以讲学的名号建立了一所东林书院,开始广交朋友,广泛活动。

打东林书院刚成立起,就不是正规的讲学场所,而是附有明显政治意图的在野人士俱乐部,由于加入的成员越来越多,声势浩大,东林学士开始抱团,慢慢就形成了一个党派,叫东林党,顾宪成是他们的首任老大。

东林党不仅有丰硕的学术成就,而且还有鲜明的政治主张,东林党推崇儒学,成员都以君子自居,主张隔除朝廷弊病,针砭时弊的提出一些有利于民的建议,由此受到底层民众的广泛支持,东林党的社会影响力也就越来越大。

但势力大有其好处,也有其坏处,自古就流传“党同伐异”一词!东林党势力的坐大不可避免的触及到了其他非东林党派人士或官员的利益,许多在朝廷当官的非东林党派人士也纷纷组建自己的团队。

以高官为首领,以地域为名号,一时间促使整个明廷社会党派林立,出现了宣浙楚齐昆等诸多党派,由于立场不同,各党派之间针锋相对,整个明廷官场乌烟瘴气。

明熹宗继位之后,东林党因扶持天启皇帝有功,命运出现转机,当时的内阁首辅刘一景,吏部尚书赵南星,兵部尚书熊廷弼和礼部尚书孙慎行等人都是东林党人士或东林党的支持者。

我们可以看到,当时的东林党已经掌控了朝廷大权,已经成为整个明朝社会的主流党派,如果此时的他们能将自己曾提出的政论付诸实践,必然能将明朝带向一个更好的方向。

然而尚未等东林党派各显神通,一股和东林党势均力敌的势力正在形成,提起名字大家应该熟悉,就是明末著名的阉党,尤以九千岁魏忠贤的权力更加滔天。

明熹宗是明朝著名的木匠皇帝,对所谓的政治并不太感兴趣,而魏忠贤又作为皇帝身边最亲近的寺人得以借势崛起。

为了对抗在朝廷林立的东林党势力,魏忠贤开始排除异己,广开门户,那些之前和东林党相斗且处于下风的其他党派便开始巴结并依附魏忠贤的宦官集团,魏忠贤开始在朝廷遍布一套完整的特务网络,以此专门对付东林党。

此时的魏忠贤有多嚣张呢?他居然敢在皇帝的寝宫面前敲盆打鼓,影响皇帝睡觉而皇帝却是敢怒而不敢言,与此同时,魏忠贤还下令在全国兴建生祠,使整个民间只知有魏忠贤而不知有皇帝,阉党的行为自然受到了正直的东林党人士的痛恨。

比如杨涟曾经就上疏直言魏忠贤的二十四条罪状,赤子报国之心不仅没有得到皇帝赏识反而因此获罪被贬,其他东林党人士并没有望而却步,而是继续迎难而上,对魏忠贤笔诛口伐。

不过,结果就是,整个东林党也因此受到了来自魏忠贤为代表的阉党的全力报复。

魏忠贤先是利用熊廷弼事件,诬陷杨涟,周顺昌,缪昌期等人贪赃枉法,大肆捕捉东林党人,大量东林党人冤死狱中,后来魏忠贤又捕杀了著名的东林七君子,连带获罪的东林党人数不胜数。

经历阉党的一番清洗,曾经把控朝廷的东林党在短短四年后就被阉党赶尽杀绝,很快就丧失了在朝廷的优势地位,东林党之前提出的治国策略也是人亡政息。

崇祯皇帝继位之后,对魏忠贤为首的宦官集团进行打压和清算,同时也为东林党平冤昭雪,东林党在一定时期内又重新回到明廷,但后来又因为袁崇焕事件,东林党再次遭受打压,被迫退出内阁。

所以说,明朝亡于东林党的偏见对东林党来说是极其不公平的,倒不如说阉党加速明朝灭亡更加合理,虽然东林党派当中也不乏有一些滥竽充数之辈,但大部分东林党派人士都有一番赤子报国之心,他们想用自己的信念来匡正朝廷,用自己的行动来拯救世风日下的大明王朝。

怎奈老天根本就不给他们机会,先是受到其他党派的争锋相对,后来又受到阉党的致命打击,到崇祯年间,又因为崇祯帝的不信任或其他机缘巧合,使得东林党始终无法发挥自己的余热。

东林党的过错,在于明熹宗当权期间本有四年时间可以一展抱负,可以拿出一套行之有效的治国方案,但他们同样为了排除异己而错失了良机,看着魏忠贤坐大又没有任何防备之心,当他们真正意识到问题严峻性的时候,一切都已为时过晚。

不过往大的方面说,这也是封建社会的局限性,东林党的权力纵使再大,也大不过皇帝,皇帝掌有生杀予夺大权,他想信任或想利用谁,并不是群臣只言片语就能干涉的,明神宗和熹宗宠信宦官,利用宦官掌握政权,打压奉法的文武大臣,纵使群臣有一番治国韬略和一腔报国热血,但也没有施行的余地,这是东林党的悲哀,同样也是整个大明的悲哀。

历史往往是公正的,虽然史书对东林党的评价并不高,但公道自在人心,虽然东林党自身带有一定的局限性,并不完美,可东林人士也成为了爱国知识分子的象征。

直到现在,东林书院仍旧是一些爱国知识分子的瞻仰和凭吊之地,东林学仕们廉洁奉公,为国为民的这种精神仍旧值得我们去推崇和学习。

文/深度档案