在中国戏曲各剧种中,影响最大的无疑是京剧,以至于有国剧之称。就研究而言,最受关注,成果最多的也是京剧,近年来有学者提出“京剧学”的概念,努力将京剧研究打造成一门专学,出现了一批优秀研究成果。仅就其中京剧文献资料的搜集整理和研究而言,不仅着手早,而且较为系统深入,取得了一系列丰硕的成果,构筑了京剧文献的坚实基础。

傅谨教授主编的《京剧历史文献汇编》就是其中一个具有标志性的成果,最近该书又出版了民国卷,这是京剧学研究的一个重要收获。

《京剧历史文献汇编》民国卷,傅谨主编,凤凰出版社2019年12月版。

《京剧历史文献汇编》民国卷的出版具有多方面的重要价值和意义,将该书放在百年以来的京剧研究史中进行观照,对这个问题也许会有更为清楚的认识。

京剧文献资料的搜集整理是一个不断积累的系统工程,需要数代学者的不懈努力,其先驱者有齐如山、周明泰、王芷章、王次溪等。特别是齐如山,近年来不断有学人将其与王国维、吴梅相提并论,作为开创中国戏曲研究范式的三位先驱者,应该说这个观点还是很有学术眼光的。

王国维、吴梅二人的开创性贡献人所共知,他们的学术个性十分鲜明,但缺憾也很明显,王国维只看重宋元戏曲,对之后的戏曲不感兴趣,认为是死的文学。吴梅则只关注于昆剧,对京剧怀有成见。面对花部戏曲兴盛的局面,两人同时选择了拒绝或回避,这实际上也是早期戏曲研究者的一个通病。

在这种学术文化背景下,专注于京剧研究,有意识地进行京剧文献的搜集整理和保存,齐如山的这一学术选择显得难能可贵,通过已经出版的《哈佛燕京图书馆藏齐如山小说戏曲文献汇刊》不难看出其藏书之精,其《北平国剧学会陈列馆目录》、《戏剧角色名词考》、《国剧身段谱》、《上下场》、《脸谱》、《国剧脸谱图解》、《国剧艺术汇考》等著述侧重京剧文献的搜集整理,为京剧研究奠定了良好的文献基础。

《齐如山国剧论丛》

同一时期的周明泰、王次溪、王芷章等人也非常重视京剧文献的搜集整理,出版了《都门纪略中之戏曲史料》、《五十年来北平戏剧史材》、《道咸以来梨园系年小录》、《清升平署存档事例漫抄》《清代燕都梨园史料》《清升平署志略》、《清代伶官传》等重要著述,这些扎实厚重的成果使京剧研究有着一个很高的起点,这是当时其他剧种无法相比的。

其后仍不断有新的成果出现,如《京剧汇编》、《京剧丛刊》、《京剧剧目初探》、《京剧剧目辞典》等,可以说文献搜集整理一直是京剧研究的一个重要组成部分,对京剧研究起着积极的推动作用。

随着研究的不断深入,京剧研究受到越来越多学人的关注,产生的影响也越来越大,研究者对文献的要求也就越来越多,越来越高。以往的文献资料集满足了当时的研究,但已无法适合新的需要,这表现在资料的搜集整理不够系统完善,且多为剧目方面的,而且如今的京剧研究已从剧本、唱腔、身段的鉴赏转向全方位的研究,其呈现的是立体的京剧学的艺术景观。

因此需要那种收罗完备、成体系的集大成之作,这是京剧学研究的内在学术需要。傅谨教授主编的《京剧历史文献汇编》就是这样一部为满足新的京剧学研究需要而编撰的大型京剧文献资料集。

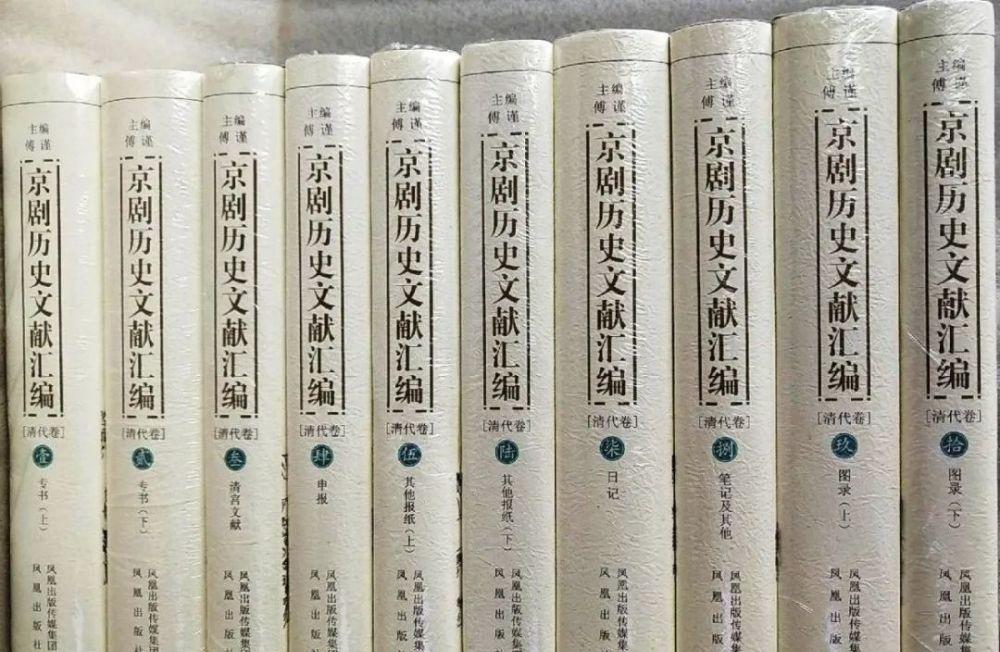

《京剧历史文献汇编》清代卷

该书规模宏大,由清代卷、民国卷组成,其中清代卷及其续编已于2011年、2013年相继出版,共十四卷,分专书、清宫文献、报纸、日记、笔记、图录等类编集,对清代京剧文献做了系统全面的搜集整理,受到学界的好评。现在该书又推出民国卷,这无疑是值得庆贺的一件好事。

较之清代,民国时期是京剧发展演进的一个繁盛期,涌现了一批像四大名旦这样风华绝代的京剧名家,这种繁盛是全方位的,从演员到观众,从剧场到研究,皆是如此,而且影响范围已经从国内扩展到海外,出现了梅兰芳到日本、美国、苏联演出广受欢迎的盛况。

从文献的角度来看,这一时期随着京剧的繁荣,出版、期刊业的发达,京剧文献的数量规模呈现出爆炸式的增长,远非清代所能相比。京剧文献分布的范围更广,其形态也更为丰富多样,既有传统的抄本、刊本、专书、期刊等文字类文献,也有很多图片、唱片、电影、剧场等新型文献,这样算起来,民国京剧文献的总量会是一个惊人的数字,因此进行整理的工作量和难度也更大。

《京剧历史文献汇编》清代卷续编

面对如此海量的民国京剧文献到底该如何着手,这不仅需要决心,也同样需要智慧。在此情况下,限于时间和精力,《京剧历史文献汇编》民国卷无法再像清代卷那样一次就将所有类型的文献全部网罗进来,只能根据轻重缓急的原则,循序渐进,先选择研究者更为需要的专书、专刊部分,将其集中汇编出版。

全书共收录民国间出版的京剧专书、专刊近一百三十部。除了齐如山、周明泰、徐慕云等人常见的著述及极少数因特殊原因无法收录者之外,民国时期有关京剧的专书、专刊十之八九被一网打尽,共16册800多万字,规模也是相当可观的。

整套丛书从内容上来看,可谓丰富多彩,涉及到京剧的各个行当,从剧本的汇编到演员的传记,从剧目的汇考到文学、艺术角度的探讨,从演出的记录到剧社的题名,系统、生动的展现了民国时期京剧艺术的原生态及其社会文化环境,其价值并不限于京剧,是多方面的。

从文献资料搜集整理的角度来看,该书的如下两个特点是令人称道的。

《京剧历史文献汇编》民国卷

一是该书采用校勘整理而非影印的整理方式。

就近些年的通常情况来看,大型资料集的整理出版多采取影印的方式。这种整理方式的优点很明显,那就是能较为完整地保存文献的原始信息,整理速度较快。

但其缺憾也很明显,那就是阅读使用起来并不方便,限于当时的物质条件,民国时期的书籍印刷质量普遍不高,年代久了,纸张发脆易碎,文字褪色,字迹会变得模糊不清。影印之后,更是难以辨识,不少影印出版的资料集因此无法使用。而且以影印方式出版的资料集往往篇幅巨大,价格昂贵,一般读者很难承受。

在这种情况下,根据原本进行校勘整理,对于使用者来说,阅读使用无疑要方便很多。自然,这种深度整理需要花费更多的人力和时间,工作量和难度成倍增加,因而采用这种整理方式者并不多。

《京剧历史文献汇编》的整理者抱着读者着想的真诚态度,坚持采用校勘整理的方式,对此是应该给予高度肯定的。持这种想法的学人虽然不多,但还有一些的,比如廖可斌主编的《稀见明代戏曲丛刊》(东方出版中心2018年版)也是放弃影印出版的便捷方式,采用校勘整理的深度整理方式。

《稀见明代戏曲丛刊》,东方出版中心2018年10月版。

二是严谨认真的治学态度。

表面看起来,校勘整理较之影印出版,因多了一道整理程序,难免会出现一些错误,可谓出力不讨好。但这只是问题的一个方面,就研究者日常的阅读来说,只要不是进行版本的比对和具体文字的核实,还是以看校勘整理本居多。只是一般性的浏览,去拿着字迹模糊的影印本,费眼费力,很不方便。事实上,只要整理者态度严谨认真,方法得当,可以有效地避免出现新的疏误,将错误降低到最低程度。

众所周知,民国时期,出版行业对规范格式的要求并不统一,往往是各行其是,一些专业术语、人名等常有不同的叫法和写法。在整理出版时要不要进行统一,这是一个比较棘手的问题。该书采取的处理方式是尊重原书,保留原来的形态,不强做统一。

笔者认为这是一个比较稳妥的处理方式,因为这些不统一的术语、词语背后有其特有的内涵和用意,且有一个发展演进的过程,如果强行统一,就会人为抹去这些重要的文献信息。

因此文献资料集的处理与一般书籍的出版不同,既要遵守一般的学术规范,同时也应根据文献的内容和形态选择恰当的处理方式,保持一定的弹性。在此方面,该书提供了一个很好的示范。

《中国京剧史》

总的来看,傅谨教授主编的《京剧历史文献汇编》民国卷内容丰富翔实,整理方式得当,使用方便,这对研究者来说,无疑是个福音。民国时期的京剧文献极为丰富,该书的整理出版构成了良好的学术积累,必将在京剧研究史上写下浓笔重彩的一笔。

京剧学的构建是一个庞大的学术工程,需要众多学者群策群力,文献资料的搜集整理是其中一个不可替代的环节和基础工作,它潜在的决定着京剧学的特点与走向。傅谨教授主编的《京剧历史文献汇编》一书弥补了其中的薄弱环节,对京剧研究的积极推动作用是显而易见的。

文献资料的搜集整理是一个没有止境的工作,永远在路上,更全,更完备,更完善,更方便实用,这是研究者永远的追求,《京剧历史文献汇编》民国卷将专著、专刊汇为一编,为整理民国京剧文献做出了良好的示范,希望有更多的研究者继续努力,将期刊、图像、文物等各类文献进行全面系统的整理,循序渐进,夯实京剧学的文献基础。