空城计是三国时期中非常出名的一个作战策略,空城计可谓是巧妙而又独特,想出这个决策的人正是诸葛孔明,他眼光独到,心思缜密,聪明果断,在历史上是非常出名的一位谋士。三国时期,司马懿和诸葛亮一直是对手,好比黑白两势力。

他们两位的背后也代表着两个势力相对的国家,当初诸葛亮想出空城计的计谋也是因为当时的情况实在是紧急。而司马懿性格多疑,做事也是谨慎而又小心,这种不正常的军事状态,他自然是不会轻而易举的冒险进攻,随后就停止进攻。

不过司马懿也是一个聪明的人,他还是从中看出了一些端倪,看得出诸葛亮在施展空城计,不过,为何他识破了却没有揭开呢?还撤走了自己的军队,想必,司马懿也有着自己的打算。

一、事态紧急

刘备将自己的儿子托付给了最信任的诸葛亮,在刘禅成为皇帝之后,这一切重要的事情都在压诸葛亮的肩上,他对蜀国的继承人刘禅,是尽心尽力,鞠躬尽瘁。

除了为刘禅的事情操心,还得辅助刘禅管理国家大事。在刘备讨伐东吴战败后,蜀国的发展受到了严重的打击,诸葛亮继承刘备的志向,决定北伐。

当时诸葛亮最信任的就是马谡,甚至想要马谡当他的接班人,就让马谡前去守护街亭,并且嘱咐马谡如果发生了意外一定要按照他的计划来行事。当敌军真正来临的时候,马谡不仅没有按照诸葛亮的计划来,而且还擅自做主张,结果导致街亭失守。

本身就面临困难的蜀国雪上加霜,诸葛亮对马谡在怎么看重,也不得不按照军规处置。失势的蜀国更艰难了,诸葛亮也不得已的向西城撤去,此时,司马懿带领着十五万人的军队一路向着诸葛亮所在的西城奔去。

可这个时候,诸葛亮的实际在身边的只有二千五百多个士兵,其他的都被安排前去忙活其他的事情。眼看着司马懿带着大军即将前来攻打,诸葛亮却不慌不忙想出了一个办法。

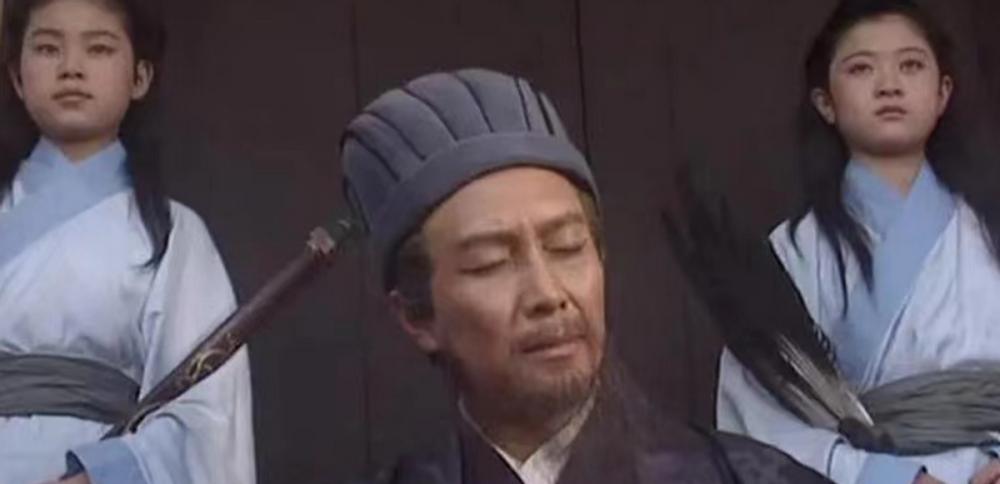

让士兵们将城门打开,装作老百姓的样子,而诸葛亮则坐在城门上悠然自得喝着茶,弹琴享受着,似乎什么事情都没有发生。司马懿看到这番景象,认为这在这种紧急的情况下,还能有这么和谐的场面,其中必定有诈,随后就撤走了军队,空城计就由此而来。

二、司马与孔明

司马懿和诸葛亮代表着两个国家,他们两位的实力可以说是不相上下,诸葛亮本身一直隐居在山中,直到遇见刘备,刘备三顾茅庐请诸葛亮作为他的军师。

不过在诸葛亮的指挥下,刘备确实建立起了蜀国,但是蜀国建立之后,在一场大型的战役中失败了,蜀国因此受到了影响。刘备仙逝后,重担压在了诸葛亮的身上,诸葛亮再次对曹魏发动了战争。

司马懿的同乡杨俊,加入了曹操阵营,他和司马懿很早之前就相识,他很看重司马懿的才华。在同乡人的眼中,司马懿从十几岁就表现出了非一般人的智慧。

后来,司马懿成为了曹魏中的一员。诸葛亮和司马懿最初来到军营的方式不同,但两个人的实力旗鼓相当,原本是在暗中相斗,现在是明摆着放在了台面上去斗争。

三、计谋背后

司马懿看到诸葛亮的城池场面是如此的和谐,其实司马懿已经识破了这个计谋了,他心里清楚的城池其实根本没有那么多的士兵。司马懿没有乘胜追击而是打道回府为诸葛亮留了一条活路,其实也是为自己留了一条活路。

司马懿在当时的曹魏政权之中,所处的地位非常的危险,以他为首的司马家族政权和以曹钊为首的曹魏政权形成了两大对立的局面,司马懿是跟随着曹操走过来的军师。他的权利相当于诸葛亮在蜀国的权利。但与此同时拥有曹魏政权的人对司马家族虎视眈眈。

随时都有可能会灭掉他的家族。司马懿看出空城计的端倪,没有揭开真相,是因为有对手的存在,他自己也才会有价值,他和诸葛亮是相互对立,相互制约的关系。如果他杀掉了诸葛亮,曹魏没有了强大的威胁对手,那么司马懿的存在就没有什么价值了。

如果要取掉司马懿的性命那就是时间问题。不过,诸葛亮也能料到,司马懿不敢动他。曹魏的内部形式,他也很清楚,司马懿在曹魏处于什么样的状态,他也能料到,知己知彼,才能百战不殆,只不过诸葛亮有赌的成分,事实证明他赌嬴了。

总结

面临严峻的形式下,诸葛亮想出了不得已的对策,不过诸葛亮还是神机妙算,他料到司马懿不敢取掉他的性命,就算司马懿赢了回去以后就会变得毫无价值。

司马懿早就看出了诸葛亮的空城计之后,他的做法是撤军,因为这场战役到最后,无论是失败还是胜利,没有了诸葛亮,司马懿在当时就会失去他的价值,原本权势就强硬的他也会引来杀身之祸。

从这两点可以看出,司马懿和诸葛亮都是能够顾全大局和想法接近的两位谋士。在混乱的三国时期,每个人的生存都岌岌可危,不过,时事造就英雄,在混乱的时候,每个人都在施展自己才能。

为了自己也为了自己的国家。有些事实存在的现实,改变不了它,就只能改变自己。因为有些事物的存在,能够达到相互制约,相互制衡。就像是诸葛亮和司马懿,他们是竞争的对手,他们一直相互斗来斗去了十几年,直到诸葛亮的去世才告以结束。

但其实换个角度去思考,如果我们做好了十足的准备,就算有突发的情况,我们也无需畏惧,一切情况都在我们的掌握之中,连古人都能做到面临突发意外情况的时候,想出对策和办法,我们又有什么理由去为突发的情况找借口呢?有的时候,意外的来临也是一种契机。