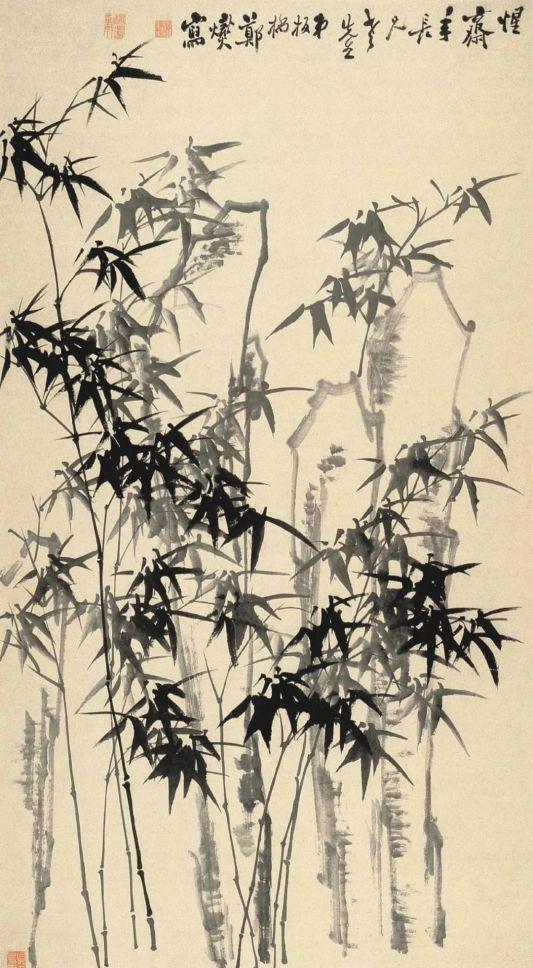

△ 郑燮《墨竹图》

炎黄艺术馆藏

人迹板桥霜:郑燮

△ 郑燮画像

他的前半生穷困潦倒,甚至亲眼目睹老父与妻儿在饥寒交迫中死去,为了排解心中的苦闷,他游走于酒肆与妓院之间。中年之后进入仕途,但他为官清廉,难以维持生计,幸运的是他画得一手好画,使他在困顿之时勉强可以糊口。他为人怪异,生平狂放不羁,多愤世嫉俗之言,被列入“扬州八怪”之一,他就是清代以书、画、诗三绝闻名于世的郑燮。

清著名画家郑燮,字克柔,号板桥,祖籍苏州。他的家族本为书香门第,可惜到他出世时已经家道中落,父亲以教书为业,家道清平。郑燮天资聪颖,三岁已能识字,二十五岁考取秀才,为维持生计到扬州卖画,期间结识了很多书画名家。雍正十年(1732年),四十岁的郑燮考中举人,十年之后正式踏入仕途,先为范县令后调至潍县。他在职期间,关心农民生活,重视农桑,在灾年开仓赈粮,颇有政绩,加之他勤政廉政,深得百姓爱戴,因为民请命不得而辞官,再次到扬州以卖画为生,后卒于兴化,终年73岁。

△ 郑燮行书诗轴,故宫博物院藏。

此幅作品是板桥为其四叔父录写的自作诗,创作时间是乾隆六年。

郑燮一生在仕途上不断地跋涉却终无任何建树,中国文人特有的气质让他在艺术上取得了辉煌业绩,堪称当时的书、画、诗三绝。竹、兰、菊,在古代文人心目中是圣洁之物,是文人的精神寄托,郑燮也不例外,他的画主要以竹、兰、石、松、菊为主,却又以兰竹最为擅长,能不拘一格。他还在不断的探索中形成自己的艺术理论:“未画之先,不立一格,既画之后,不留一格”,而这一理论在他的实践中得到很好的证明。他汲取徐渭、石涛等人的传统,却又坚持“十分学七要抛三”的原则,不拘古法。他画的兰竹,笔力挺拔苍劲、气韵活泼、挥洒自如、体貌疏落、做到了形神兼具、栩栩如生,却又绝不雷同,展现出自己超凡脱俗的气质。

作为板桥三绝之一的书法,与他的绘画完全地相容在了一起,这里的相容指的是笔意的融汇:绘画兰竹的技巧与草、篆、隶、行、楷的笔法相结合随意挥洒,用笔方法千变万化,使字既具有书法的意蕴又有画的美感,郑燮称其为“六分半书”,后人称为“板桥体”。这种书体既有兰的飘逸,也有竹的苍劲,不拘章法:疏密欹正,时大时小,长扁不一,正斜错落,世人称之为“乱石铺街”,是前无古人的神来之笔。郑燮把这些歪歪扭扭的字题于画作之中,使整幅画显得极为别致,甚至有些怪异,也难怪后人会把他列入“八怪之一”。

△ 郑燮《墨兰图》

故宫博物院藏

在画作之中题诗文以提升画的另一层意境是郑燮画的一大特色,他的诗文用通俗的白话表达深刻的意境,文风质朴,诙谐幽默。除了为画而作诗之外,他还写了很多表现民间疾苦的诗作来表达自己的志向和激愤,其中“难得糊涂”广为流传。

著名画家徐悲鸿对郑板桥的评价极为贴切:“板桥先生为中国近三百年来最卓绝人物之一,其思想奇、文奇,书画尤奇。观其诗文及书画,不但想见高致,而其寓仁慈于奇妙,尤为古今天才之难得者。”

△ 郑燮《花卉四屏》

本文内容若涉及版权问题,烦请留言联系。

- END -

撰 文|舜 平

编 辑|汉 华、晴 一

更多阅读