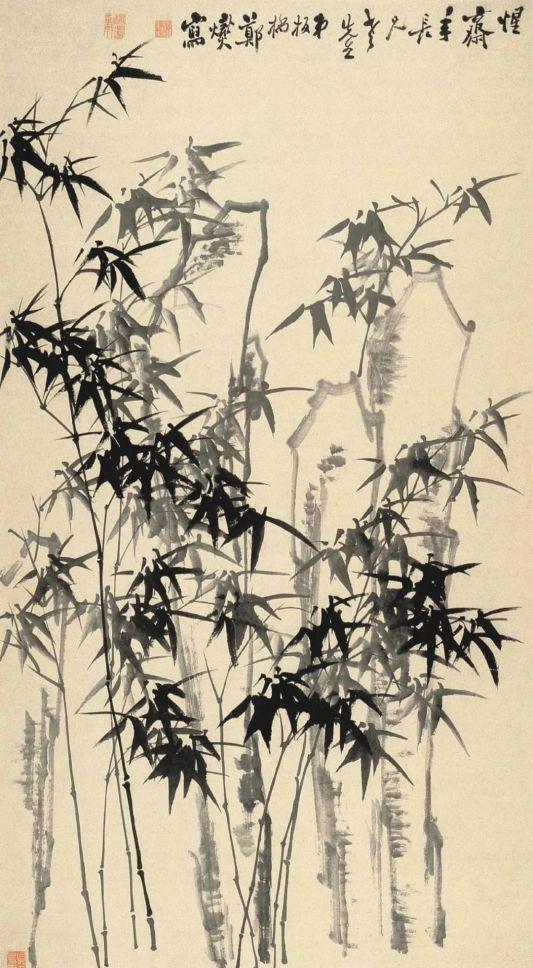

△ 鄭燮《墨竹圖》

炎黃藝術館藏

人迹闆橋霜:鄭燮

△ 鄭燮畫像

他的前半生窮困潦倒,甚至親眼目睹老父與妻兒在饑寒交迫中死去,為了排解心中的苦悶,他遊走于酒肆與妓院之間。中年之後進入仕途,但他為官清廉,難以維持生計,幸運的是他畫得一手好畫,使他在困頓之時勉強可以糊口。他為人怪異,生平狂放不羁,多憤世嫉俗之言,被列入“揚州八怪”之一,他就是清代以書、畫、詩三絕聞名于世的鄭燮。

清著名畫家鄭燮,字克柔,号闆橋,祖籍蘇州。他的家族本為書香門第,可惜到他出世時已經家道中落,父親以教書為業,家道清平。鄭燮天資聰穎,三歲已能識字,二十五歲考取秀才,為維持生計到揚州賣畫,期間結識了很多書畫名家。雍正十年(1732年),四十歲的鄭燮考中舉人,十年之後正式踏入仕途,先為範縣令後調至濰縣。他在職期間,關心農民生活,重視農桑,在災年開倉赈糧,頗有政績,加之他勤政廉政,深得百姓愛戴,因為民請命不得而辭官,再次到揚州以賣畫為生,後卒于興化,終年73歲。

△ 鄭燮行書詩軸,故宮博物院藏。

此幅作品是闆橋為其四叔父錄寫的自作詩,創作時間是乾隆六年。

鄭燮一生在仕途上不斷地跋涉卻終無任何建樹,中國文人特有的氣質讓他在藝術上取得了輝煌業績,堪稱當時的書、畫、詩三絕。竹、蘭、菊,在古代文人心目中是聖潔之物,是文人的精神寄托,鄭燮也不例外,他的畫主要以竹、蘭、石、松、菊為主,卻又以蘭竹最為擅長,能不拘一格。他還在不斷的探索中形成自己的藝術理論:“未畫之先,不立一格,既畫之後,不留一格”,而這一理論在他的實踐中得到很好的證明。他汲取徐渭、石濤等人的傳統,卻又堅持“十分學七要抛三”的原則,不拘古法。他畫的蘭竹,筆力挺拔蒼勁、氣韻活潑、揮灑自如、體貌疏落、做到了形神兼具、栩栩如生,卻又絕不雷同,展現出自己超凡脫俗的氣質。

作為闆橋三絕之一的書法,與他的繪畫完全地相容在了一起,這裡的相容指的是筆意的融彙:繪畫蘭竹的技巧與草、篆、隸、行、楷的筆法相結合随意揮灑,用筆方法千變萬化,使字既具有書法的意蘊又有畫的美感,鄭燮稱其為“六分半書”,後人稱為“闆橋體”。這種書體既有蘭的飄逸,也有竹的蒼勁,不拘章法:疏密欹正,時大時小,長扁不一,正斜錯落,世人稱之為“亂石鋪街”,是前無古人的神來之筆。鄭燮把這些歪歪扭扭的字題于畫作之中,使整幅畫顯得極為别緻,甚至有些怪異,也難怪後人會把他列入“八怪之一”。

△ 鄭燮《墨蘭圖》

故宮博物院藏

在畫作之中題詩文以提升畫的另一層意境是鄭燮畫的一大特色,他的詩文用通俗的白話表達深刻的意境,文風質樸,诙諧幽默。除了為畫而作詩之外,他還寫了很多表現民間疾苦的詩作來表達自己的志向和激憤,其中“難得糊塗”廣為流傳。

著名畫家徐悲鴻對鄭闆橋的評價極為貼切:“闆橋先生為中國近三百年來最卓絕人物之一,其思想奇、文奇,書畫尤奇。觀其詩文及書畫,不但想見高緻,而其寓仁慈于奇妙,尤為古今天才之難得者。”

△ 鄭燮《花卉四屏》

本文内容若涉及版權問題,煩請留言聯系。

- END -

撰 文|舜 平

編 輯|漢 華、晴 一

更多閱讀