明代修筑武威城

明代,政府对西北边城武威进行了多次加固与维修。第一次是在洪武年间。朱元璋曾派宋国公冯胜西征,平定武威等河西诸路。不久,冯胜班师回朝,但驻守武威的官兵并没有随大军撤退,而是担负起防守的重任。

清乾隆年间的《五凉全志》记载:明洪武五年(1372年),宋国公冯胜定河西,元凉公乃北遁,胜视凉境空,以兰州等卫官军守御之。由此可知,冯胜与傅友德率军收复凉州后,见凉州守备空虚,便抽调兰州等地的官军驻守武威,对武威实现了有效管控。当时的武威经过连年战乱,再加上蒙古统治者的掠夺,经济十分萧条.冯胜西征后,元朝残余势力仍然不断骚扰河西等地。为防御和打击北元的残余势力,明朝统治者采取一系列举措加以应对,最主要的就是在1376年设置凉州卫,配置军力五千六百人,加强军事防御力量;另外就是加固增修武威城。

至明初,凉州城只剩下隋末李轨修筑的周围十五里的城池。1377年,都指挥濮英开始对凉州城进行规模较大的加固增修。这个濮英是谁?他曾经担任过陕西地方军事长官,率军出甘肃连平元军,俘获北元将领千余人。他平定哈梅里,打通甘肃、陕西商旅之路,是为明王朝初期陕西、甘肃的发展做出了贡献的一位功臣。

濮英在加固增修凉州城时,主要是在隋朝李轨筑的城墙基础上“增高三尺,周减三里许,为十一里一百八十步,厚六尺”。改建后,凉州城保留了原姑臧中的北城,切除了南城,又向西延伸了约一里。由于东西长、南北狭,有凤形,老百姓们也将其叫作凤凰城。

二十多年后,凉州总兵宋晟又对武威城进行了大规模增修。宋晟是定远人,先后镇守凉州长达二十多年,与塞外民族交战无数,战功累累,官至平羌将军、西宁侯。据《明史》记载,宋晟曾因犯法被降为凉州卫指挥使。不久,宋晟讨伐西番叛乱首领,到亦集乃路时,擒获元朝海道千户也先帖木儿、国公吴把都刺赤等人,俘虏和斩杀一万八千人。宋晟将他们的酋长送到京师,挑选出精锐千人补充进军队中,其他人全部放还。宋晟被召回,重新被委任为都指挥,升为右军都督佥事,仍镇守凉州。

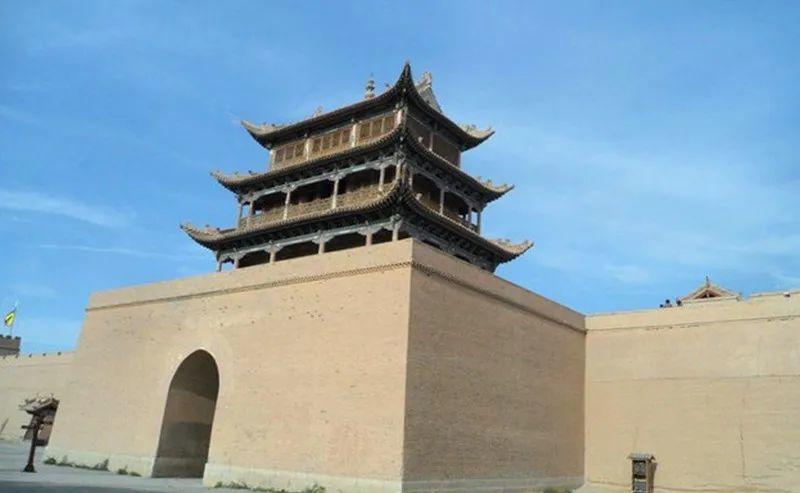

宋晟增修的凉州城是在旧城原有东南北三门的基础上增开西城门,并修建了东、南、北三大城门楼。南城楼是一座重檐歇山顶、面宽七间、高二层的建筑,上面飞檐翘角宛若展翅欲飞的鲲鹏,给南城楼增添了无限的壮美。每当夜晚人们进入南城门城楼时,还能听到淅淅沥沥、铮铮之声,被称“夜雨打瓦”。但走出城楼站在城墙上仰望夜空,只见明月皎皎,万籁俱寂。那么雨从何来?可能是当初建造城楼时工匠们有意或无意中留下的玄机。南城门楼下有瓮城,城门开在南边。进城时先进瓮城门,再向西一拐有一条很短的街道直通东城门。

传说南城门还装有“分水剑”。南城门正对着祁连山麓下的金塔河,祁连山时常暴发洪水。为防止山洪暴发冲进城中,当初筑城时在南城门安装“分水剑”以分洪水。

北城门楼是一座单檐歇山顶、高三层、面宽七间、四周有廊柱的建筑。北城楼上的通天大柱都是选用完整的木料构建的,厚重宏伟,建筑艺术高超。相传当人们从北城楼北面格子门的一个窟窿里向北眺望时,民勤的大漠驼队和连绵起伏的红崖山尽收眼底,还可望见百里之外的民勤县城,因此被称作“千里眼”。

西城门当时没修城楼,只是堆了七个土堆,因是按北斗七星的分布形状堆成的,所以名曰“七星剑”。

在修城楼的时候,宋晟还命人修了四座吊桥,挖了深达六米多的壕沟,在城墙四周修建瞭望楼、巡逻铺共三十六座。在北城墙的西边独建一高楼,专门用来眺望远方,警报敌情。

明朝万历年间,甘肃巡抚廖逢节、总督石茂华,又命人用大青砖包砌了土城墙,并增开了集贤门(东小南门),工程历时两年才正式完工。从1377年都指挥濮英开始加固增修,到1576年总督石茂华用砖包砌城墙,经过近两百年的增修加固,凉州城变得战守有备,成了河西走廊一座名副其实的“固若金汤”的城池。

文章转载自“凉州文化研究”微信公众号