明代修築武威城

明代,政府對西北邊城武威進行了多次加強與維修。第一次是在洪武年間。朱元璋曾派宋國公馮勝西征,平定武威等河西諸路。不久,馮勝班師回朝,但駐守武威的官兵并沒有随大軍撤退,而是擔負起防守的重任。

清乾隆年間的《五涼全志》記載:明洪武五年(1372年),宋國公馮勝定河西,元涼公乃北遁,勝視涼境空,以蘭州等衛官軍守禦之。由此可知,馮勝與傅友德率軍收複涼州後,見涼州守備空虛,便抽調蘭州等地的官軍駐守武威,對武威實作了有效管控。當時的武威經過連年戰亂,再加上蒙古統治者的掠奪,經濟十分蕭條.馮勝西征後,元朝殘餘勢力仍然不斷騷擾河西等地。為防禦和打擊北元的殘餘勢力,明朝統治者采取一系列舉措加以應對,最主要的就是在1376年設定涼州衛,配置軍力五千六百人,加強軍事防禦力量;另外就是加強增修武威城。

至明初,涼州城隻剩下隋末李軌修築的周圍十五裡的城池。1377年,都指揮濮英開始對涼州城進行規模較大的加強增修。這個濮英是誰?他曾經擔任過陝西地方軍事長官,率軍出甘肅連平元軍,俘獲北元将領千餘人。他平定哈梅裡,打通甘肅、陝西商旅之路,是為明王朝初期陝西、甘肅的發展做出了貢獻的一位功臣。

濮英在加強增修涼州城時,主要是在隋朝李軌築的城牆基礎上“增高三尺,周減三裡許,為十一裡一百八十步,厚六尺”。改建後,涼州城保留了原姑臧中的北城,切除了南城,又向西延伸了約一裡。由于東西長、南北狹,有鳳形,老百姓們也将其叫作鳳凰城。

二十多年後,涼州總兵宋晟又對武威城進行了大規模增修。宋晟是定遠人,先後鎮守涼州長達二十多年,與塞外民族交戰無數,戰功累累,官至平羌将軍、西甯侯。據《明史》記載,宋晟曾因犯法被降為涼州衛指揮使。不久,宋晟讨伐西番叛亂首領,到亦集乃路時,擒獲元朝海道千戶也先帖木兒、國公吳把都刺赤等人,俘虜和斬殺一萬八千人。宋晟将他們的酋長送到京師,挑選出精銳千人補充進軍隊中,其他人全部放還。宋晟被召回,重新被委任為都指揮,升為右軍都督佥事,仍鎮守涼州。

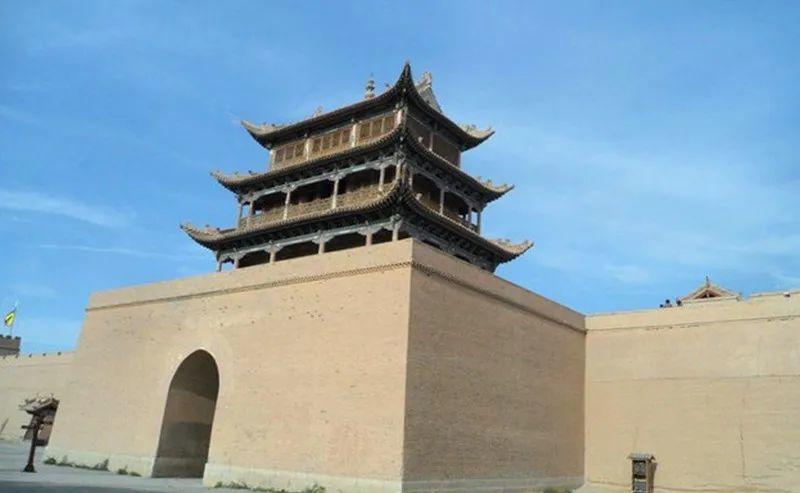

宋晟增修的涼州城是在舊城原有東南北三門的基礎上增開西城門,并修建了東、南、北三大城門樓。南城樓是一座重檐歇山頂、面寬七間、高二層的建築,上面飛檐翹角宛若展翅欲飛的鲲鵬,給南城樓增添了無限的壯美。每當夜晚人們進入南城門城樓時,還能聽到淅淅瀝瀝、铮铮之聲,被稱“夜雨打瓦”。但走出城樓站在城牆上仰望夜空,隻見明月皎皎,萬籁俱寂。那麼雨從何來?可能是當初建造城樓時工匠們有意或無意中留下的玄機。南城門樓下有甕城,城門開在南邊。進城時先進甕城門,再向西一拐有一條很短的街道直通東城門。

傳說南城門還裝有“分水劍”。南城門正對着祁連山麓下的金塔河,祁連山時常暴發洪水。為防止山洪暴發沖進城中,當初築城時在南城門安裝“分水劍”以分洪水。

北城門樓是一座單檐歇山頂、高三層、面寬七間、四周有廊柱的建築。北城樓上的通天大柱都是選用完整的木料建構的,厚重宏偉,建築藝術高超。相傳當人們從北城樓北面格子門的一個窟窿裡向北眺望時,民勤的大漠駝隊和連綿起伏的紅崖山盡收眼底,還可望見百裡之外的民勤縣城,是以被稱作“千裡眼”。

西城門當時沒修城樓,隻是堆了七個土堆,因是按北鬥七星的分布形狀堆成的,是以名曰“七星劍”。

在修城樓的時候,宋晟還命人修了四座吊橋,挖了深達六米多的壕溝,在城牆四周修建瞭望樓、巡邏鋪共三十六座。在北城牆的西邊獨建一高樓,專門用來眺望遠方,警報敵情。

明朝萬曆年間,甘肅巡撫廖逢節、總督石茂華,又命人用大青磚包砌了土城牆,并增開了集賢門(東小南門),工程曆時兩年才正式完工。從1377年都指揮濮英開始加強增修,到1576年總督石茂華用磚包砌城牆,經過近兩百年的增修加強,涼州城變得戰守有備,成了河西走廊一座名副其實的“固若金湯”的城池。

文章轉載自“涼州文化研究”微信公衆号