最近,北京中轴线再上热搜。随着北京地铁8号线贯通运营,“地下中轴线”终于实现了南北两段地坛线路连接成一体。在2022年新年之际,“一元‘中’始”——2022北京中轴线特展也在北京东城文化发展研究院正式开幕。从即日起至2022年1月24日,将通过展览展示、沙龙讲座、互动体验等,广邀家长和学子走近中轴线,共同畅想北京中轴线及老城保护的未来愿景。

[ 解读“中轴线” ]

从中轴线读懂北京城

有人说:“不了解北京中轴线,就搞不懂北京城。”《北京——都市计划的无比杰作》一文中赞道:“一根长8公里,全世界最长,也是最伟大的南北中轴线,穿过了全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。”

北京中轴线是自元大都、明清以来,北京城东西对称布局建筑物的对称轴,向北延伸到钟鼓楼,向南延伸到永定门,全长7.8公里,覆盖北京老城约65%的面积,这条城市轴线上既有恢宏的皇家建筑,也有古朴的民居四合院和重要的近现代建筑,中轴线周围的太庙、社稷坛、天坛、先农坛等皆保留基本完好。这条中轴线汇集了帝都古代城市建筑的精髓,也见证了北京城的变迁。

2012年北京中轴线被列入中国申报世界遗产的预备清单,2017年起北京中轴线申遗工作开始全面推进,2020年8月,《北京中轴线申遗保护三年行动计划》印发,中轴线申遗保护工作驶入快车道,各项风貌保护和传播工作正积极展开。2021年12月29日晚,在北京正阳门箭楼,北京市文物局和腾讯联合发起“数字中轴,点亮文明——北京中轴线申遗‘数字中轴’启动仪式”,宣布“云上中轴”小程序正式上线,邀请更多公众助力北京中轴线申遗。

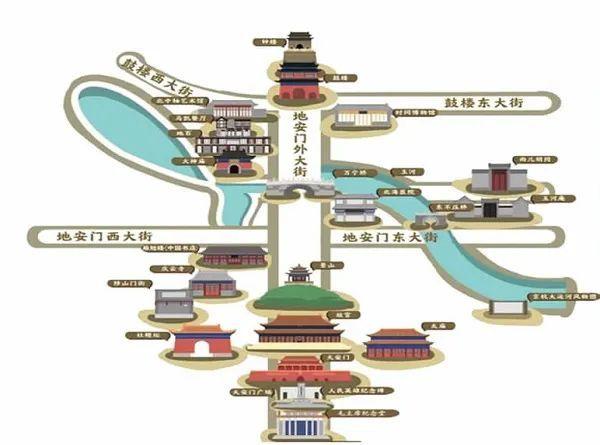

中轴线上有19处遗产点,“云上中轴”将所有点串联起来展现北京近750余年的历史变迁,形成文化遗产IP矩阵……公众可以在“云上中轴”上,从永定门出发,向北经永定门御道遗址、天桥南大街、前门大街、正阳门、天安门广场建筑群、外金水桥、天安门、端门、故宫、景山、地安门内大街、万宁桥、地安门外大街至钟鼓楼,全景领略全长约7.8公里的北京中轴线,欣赏中轴线两侧平缓开阔的格局,深入理解《考工记》记载的“方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨,左祖右社,面朝后市,市朝一夫”。

同时,公众还可以在小程序中详细了解中轴地标、中轴变化、中轴故事等关于中轴线申遗的详细资料和进展;在中轴地图中漫步中轴线上的古建筑群,深入了解皇家宫苑的风貌,了解皇家祭祀、国事礼仪方面的知识;也可以在典藏栏中领取北京中轴线申遗项目的首批公益NFT(数字藏品)“北京雨燕”,参与到申遗助力活动中。

中轴线背后的古代思想文化意蕴

史宁(文化学者)

2022北京中轴线特展既然叫做“一元‘中’始”,我们就应当从这个“中”字入手,探究一番古代中轴线的起源,这是后世一切古都建设的根源。

中轴线的起源和天文学关系非常密切,用八个字来概括叫做“象天设都,法天而治”。古人总是习惯性地把天象的变化和人间的福祸联系起来,以至古人建造都城都要按照天空中的星象排列为参照。皇帝所居住的宫城必定要仿效天帝居于“天中”的紫微星,因而在“地中”(天下之中)建立紫禁城。这种居中观,不仅是点的概念,而且是线性的概念。也就是在帝王宫殿的正南,要开辟一条通向皇帝宝座的御道,也就是“通天之路”。只有这条御道居中并且指向正南正北,才算合乎天道。

紫禁城作为北京中轴线的核心,本身也有许多地方和“中”这一概念有关联。比如紫禁城三大殿的三块牌匾都和“中”有密切联系。这三块匾的文字都是乾隆帝从《尚书》里引用的。太和殿的匾是“建极绥猷”,“建极”就是建立了最高原则。“建”就是立,“极”就是中,“建极”就是立中。“绥猷”就是要顺应法则。合在一起就是说天子承担上对皇天、下对庶民的使命,既须承天而建立法则,又要抚民而顺应大道。中和殿的匾是“允执厥中”,意思是天子的言行要符合不偏不倚的中正之道。保和殿的匾是“皇建有极”,意思是说天子要守住“极”,要守住“中”。君王建立政事要有中道。儒家把“内圣外王”作为人生奋斗的最高目标,其中一个重要环节就是“正心与修身”。如何实现正心与修身?很简单,只有身心居中、独立不倚即可。人如此,城也如此。所以,在古人眼中,中正是极其优秀的品质。中即正,正即中,中轴线就是国之正道的体现。

这样一来,中轴线也就是一国国都建设的制度和规范。它既是一条无形的礼仪规范,又是一条由诸多建筑串联起的实体轴线;它既是一个思想观念,同时也是一个地理概念。我们理解中轴线,不能只顾眼前的具体建筑,还要了解其背后更为宏大的古代思想文化的意蕴。

文字:王小艾

编辑:张秋颖

编审:郝彬

终审:王宇 苏金柱 鲍丹禾

关注教育的人都在看