◎邓安庆

多年前读过小说家严歌苓的一个短篇小说《拉斯维加斯的谜语》,印象极为深刻。小说的主人公老薛,65岁,是一个极为规矩本分的化学教师,在一次赴美考察时,亲身体验了赌城拉斯维加斯的赌局。俗话说“小赌怡情”,去小玩一把当个体验就行了,万万没想到原本勤俭朴实的老薛瞬间就被赌博唤醒了灵魂深处的欲望,彻底迷失在赌城。为了筹集赌资,留在美国的老薛蒙骗亲朋好友,在寒风凛冽的大街上发广告,节衣缩食地省钱,只是为了继续去赌博。而他赌博不是为了金钱上的输赢,他在赌博过程中绝对的专注神情、彻底的忘我境界,以及有条不紊的操作动作,更像是在兢兢业业地从事一种职业:“如此一个清教徒般的赌棍,使赌博原本所具有的放荡和纵容,以及一切罪恶成分都发生了变化。”

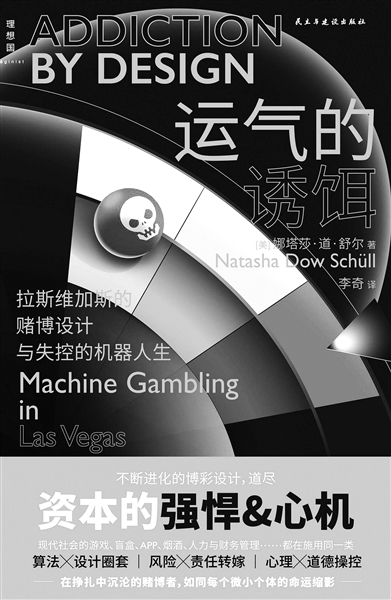

我相信严歌苓笔下的老薛,肯定是有其原型人物在的。尤其是如果读过《运气的诱饵》这本书,你会发现不只是老薛这样的外国游客沉陷于赌博,连拉斯维加斯本地人都有非常多的赌博成瘾者。这是为什么呢?很多人会很自然地归罪于赌徒自控力太差、人格有缺陷等,他们赌到倾家荡产、流落街头,完全不值得同情。这当然是一部分事实,可是本书作者娜塔莎·道·舒尔不满足于如此,她要去探究更深层的原因:赌博上瘾,真的只是因为赌博者本人的原因吗?答案没那么简单。

作者有着近二十年的田野调查经验和身为人类学家的敏锐洞察力,多年来她一直聚焦于博彩行业,接触了大量的赌博者、赌博机设计者、管理人员等。她在本书前言里提到:“随着研究的深入,我越来越清楚地认识到,想要更好地理解这些赌博者的体验,我必须对他们使用的机器有更好的理解。为实现这一目标,我又一次扩展了研究范围,开始自学赌博机的历史和工作原理,同时开始了解赌博科技供应商的设计方法和营销策略。我在UNLV的赌博研究中心花了很长时间,研究赌博机制造业的历年期刊、新闻稿和年报。此外,我还开始参加赌博业技术博览会和研讨会,访谈业内的高管、开发者和营销专家。”

经过长期深入的研究和观察,作者发现赌博机成瘾现象,不能将其孤立地归因于赌博者或赌博机,相反两者之间的交互过程才是其“病症”所在。这个交互过程是如何进行的,要分两头说。先来说赌博者。在不赌博的人在看来,赌博上瘾的人就是为了通过赌博的方式赢得大笔的钱,“赢”是目的。但作者通过研究发现赌博上瘾的人赌博不是为了赢钱,而是如一个赌博者所言:“为了继续玩下去:为了待在机器的迷境里,把其他一切都忘掉。”通读全书会发现“迷境”这个词是全书的关键词。什么是“迷境”呢?有个赌博者回答道:“就像在风暴眼里一样,我会这么形容它。你能清晰地看到眼前的机器,但世界上其他一切都像在围着你旋转,而且你什么也听不见。你好像不在这个世界了,你进入了机器的世界,那里只有你和机器。”

“迷境”一词是个生涩的19世纪催眠术语,不过随着时间推移,它又在新的语境下生成了新的意义。而在作者访谈的赌博者那里,他们为这个词补充了现代意义:像看电视,像电脑处理信息,像驾驶汽车。“你陷入恍惚,好像打开了自动驾驶模式。”一个赌客这样说。“迷境就像是磁石,它拉你过去,把你吸在那里。”另一个说。在传记作家玛丽·索杰纳的描述中,视频赌博就像“一种失神般的专注状态,仅仅是保持这种状态就能带给人莫大的满足”。让赌博者成瘾的并不是赢钱的机会,而是坐在机器前赌博时进入的那种远离世间纷扰、悬置主体性的平静状态。

再来说赌博机。赌博者有想进入“迷境”的需求,那赌博业就会呼应这个需求,其最终目的正如拉斯维加斯一个高管所言:“每当我们添置50台老虎机时,我总会把它们看作50台老鼠夹。你得做点什么才能抓住老鼠。我们的责任就是从顾客那里榨取尽量多的钱。”“榨取”一词用得绝非夸张,赌博业为了掏光赌博者的钱可谓是殚精竭虑,一个是赌场的环境设计,很多赌场都有曲线平滑的走廊、低调隐蔽的角落、灯光柔和的老虎机迷宫,都是为了引导顾客沿特定的路线前进,牢牢抓住他们的注意力,把他们导向精心布置的路标,引导他们向着最终的目的地前进,最终锁定在赌博机器;另外一个是赌博游戏设计,赌博机器背后隐藏的数学编程是“钩住”赌博者注意力的关键,“赌博者就像躺在你的数学模型上休息,而你要做的就是让他们舒服;他们在一套看不见的结构中投入了大量金钱,所以你需要让他们感到可以信任这东西。赌博机要通过发放奖励来传递这种信任。”

当赌博者与赌博机相遇,一场交互作用就开始了。对于机器赌博成瘾的人,无一例外地强调他们想要“清清楚楚”的简单互动,机器正可满足他们。有个赌博者跟作者讲了她在一次痛苦的失恋期间玩视频扑克的情形:“和机器打交道不像人际交往那么麻烦。机器拿了我的钱,我就能获得独处时间玩几手牌。互动清清楚楚,参数定义明晰——我来决定留哪些牌,弃哪些牌,就这么简单。除了选‘是’或‘否’,我什么也不用做。我知道,按下这些按钮后,机器会给我想要、需要的响应……在机器上我感到安全,和人在一起就不行。在机器上我可能赢,可能输,如果输了,这段关系就结束了。真的很可理解,这属于我们之间的协议。然后我就重头再来,爽利。”

看起来,赌博者与赌博机是各取所需的关系,也是平等的关系,可是真的如此吗?作者给出了否定的答案。有个赌场从业人员认为:“赌场就像是一台大号洗衣机:把客户甩来甩去,把他们的预算都甩出来。”“甩”才是真相。赌场“了解”赌客,能够进行多种详尽的分析,对游戏环境进行实时调节,依靠这样的了解,他们可能获得更多的收益,而赌客依然什么都不会。赌博者以为是跟赌博机进行了一场平等互动,可是正如学者安德烈耶维奇所言:“互动不一定是双向的,更多时候,它不过是用便利性换取用户信息,让用户把信息自愿甚或不知情地交出来,而信息收集的形式也正变得越发巨细靡遗。”

另外,赌博业还对赌博者进行了极其深入的研究,游戏设计者更是如此。“玩家想要的”成为赌博设计反馈回路中的关键元素,而这一回路正在不断趋近闭环。从观察、倾听,到玩家追踪,到行为情报软件,再到可下载的赌博系统——其中的趋势都是让玩家越来越多地成为游戏中的一环。让玩家可以自行组建自己的游戏,是“以玩家中心”思想的最前沿体现。这种能力可以让赌博行业满足统计常模之外的、每个玩家自己的独特喜好,让赌博机成为个性化的奖赏机器。正如从业者利纳尔所言:“你将能够更深入地倾听用户的声音,因为如果他们选择让自己的机器做一些有趣的事时,你就能学到东西——你从玩家想要的东西中学习。”

与此同时,越来越多的赌博者也开始意识到赌博机对自身的危害:“视频赌博机的催眠效应。我不相信有什么东西能有这么强的成瘾效果,但我的直觉告诉我,这一整套东西的设计初衷就是钩住我们、牢牢钩住。能让我们进入那种恍惚状态,这些机器和相应的赌场环境肯定是做了手脚的。”但是他们虽然意识到了,却沉溺其中,没有办法挣脱出来。赌博业如此精细地研究赌博者,让赌博者被越来越深地陷进去,随之而来是无数的人间悲剧发生。澳大利亚的一个独立的联邦委员会在2010年得出了一个结论:“赌博者很多只是普通的消费者,他们经历的问题,既是这些消费者自身特质的结果,也在同样程度上是赌博游戏采用的技术、这些游戏的可及性、赌场的本质和行为的结果。”

一份赌博行业杂志曾声称:“知识就是力量,而把这句话展现得最有力的恐怕就是赌博业。”此话不假,通过此书,我们了解到赌博业为了逐利动用了多少专业知识,就是为了掏光赌博者的钱包。可是它又是多么反讽的一句话。人机相遇,人得以进入“迷境”,随后却是机器“吞噬”了人,这绝非是健康的关系。

作者虽然没有明言,但我依旧能感受到她的忧思,要不然也不会有如此深入研究赌博成瘾的著作出来。读完此书,回头再看严歌苓的《拉斯维加斯的谜语》,会更加地理解老薛为何“沦落”至此。除了一声叹息,也要心生警惕。远离赌博,不好奇,不尝试,才是人生正途啊!最后,我想说这不只是一本研究赌博的专著,很多让人成瘾的事和物都有相通之处,毕竟人性如此,人的处境也大差不离,赌博只是“渺小现代个体生存境况的大型隐喻”而已。