第一本:底层视角看满清遗老遗少的最后命运——《天命所终-大清帝国的衰亡》作者:金满楼

这本书恶补了大清帝国最后五十年的是是非非。作为一个帝国王朝系列,从特定的角度观察一个王朝的陨落,这本书有很多细节让人大开眼界。

从皇宫的运作来看,前六个皇帝太强势,文治武功到寿命对比后六个皇帝形成碾压之势。在清王朝被推翻的之际,作者感叹,皇宫五十年听不到出生小孩的哭声。香火续存都有问题,怎么能让一个个孱弱的皇帝延续大清的龙脉。从制度治理来看,清王朝“排汉”被反噬,排汉当初有多彻底,反弹就有多强烈。辛亥革命的口号就是“驱除鞑虏,恢复中华”。“反清”形成同仇敌忾的局面,激发出更多革命斗志,革命党人对满族人展开清算,在怨气和戾气的裹挟下,很多无辜的满人无辜被杀。

金满楼从平民视角展现晚清底层旗人的生活,例如旗人平时在军营里面,晚上还可以回家,过上老婆孩子热炕头的生活,这样的兵营生活,他们怎么能形成战斗力?从马上得天下堕落到斗鸡的市井生活,他们保留最后一丝优越感。最后的命运让人唏嘘,革命党对他们清算过程中,听发音就能判断出身份,这不就是草菅人命么?从这些角度来看,革命其实有很多地方并不完美。

一群遗老遗少知道王朝被推翻,他们嚎啕大哭,他们被抛弃在皇城脚下,最后能活下来也是幸运。在溥仪自传前半生当中,这一群遗老遗少依然会从四面八方过来给皇帝祝寿,他们就一直生活在幻想当中,直到死去。

第二本:“封建”为什么也有值得称赞的地方——《中国历代政治得失》钱穆 三联书店

钱穆先生写的这本书,为历史学爱好者和研究者都绕不开的一本著作。

这本书来自他的课堂讲义,从汉、唐、宋、明、清等主要朝代分析政治组织架构、财经赋税、兵役义务等种种政治制度,通过全局概括与横向对比,叙述每朝因革演变的原因,陈指利弊得失。作者认为,汉唐对中国文化制度建设尤为重要,汉朝建立的三公九卿制,宰相分割皇帝权限,他不仅仅要管国家政务,还要管理皇家的家务。明朝去掉宰相,让大学生在南书房行走,代皇帝执笔。皇帝要么通宵达旦,夜以继日工作,要么畏惧群臣指摘不敢上朝。最糟糕的是清朝,皇帝用军机处加强皇帝权威,重用满人而轻汉人,把关东三省当成禁地,严禁中国人闯入。这些都不是制度,而是法术,加强皇帝独裁而已。制度的沿用变革,为一时的救弊措施,如果得不到制度创新,很快就会落下病根。作者打了一个通俗比喻:如同某药治某病,病愈即不需要再服。否则药以治病,亦能起病。明朝和清朝,就是服药过重,然后反被药害。从整个类比来看,作者对汉唐的好感超过明清。

该书有大视野,剥离封建制度的利弊,突出传统文化的优势。对于英美制度沿袭,作者认为制度的生根需要服务现实,而不是让现实服务制度,而中国文化就有较强的生存能力,很多地方别人都在学习。这不就是文化自信么?放在当时语境,难能可贵。

这本小册子,观点表达言简意赅,很多史学论述基本都引用作者的观点。也正是因为演讲之故,作者在表达严肃话题的时候插入一些通俗比喻,有画龙点睛的精准,帮助初学者更好的理解,可谓老少咸宜。读完就能理解,“封建”王朝能生存千年,并非一无是处。

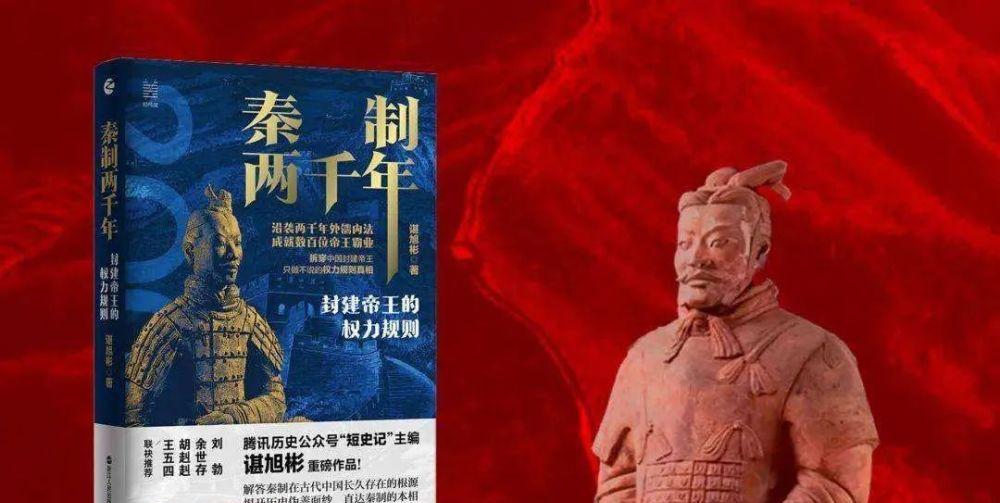

第三本 找一把解答解读秦制的钥匙 —《秦制两千年》 谌旭彬

每年不看一点年度排行榜上的书单,总觉得与“读书人”的身份格格不入,其实很多的内心惶恐不安,怕被这个时代所抛弃。于是,结合某瓣和新周刊等诸多刊物,选择了一些自己感兴趣的图书。

阅读《秦制两千年》这本书,总会想到吴思《潜规则》,吴思探寻诸多历史游戏规则,他创作了很多概念,用案例丰富这些概念的意义。而《秦制两千年》主线比较明确,作者认为封建帝国的运作,就是从商鞅之道与韩非之术构造出来秦制,核心主题就是打散民众的组织结构,让他们原子化、散沙化,失去聚众的力量,民众只能给养,要让他们饿不死,吃不饱,这样就失去思考的能力,这背后封建帝国用税收机制不断压榨民众,在获得绝对资源情况下对外开疆拓土。作者总结两千年封建帝国的运作机制,戳破很多人心中的刻板印象,不管盛世(大唐,大宋,大清),圣人(诸葛亮)他们运营这套机制,无不有过之而无不及。

作者是某大厂历史公众号的主编,阅读有网文的快感,引用注释加解释,稍显罗嗦。但是其“尺度”在当下依然是个惊喜。

图:海口吾悦广场墨上书局