我国古代曾经有一句军事俗语:“闻鼓声而进,闻金声而退。”由此可见,由于古代军队没有先进的现代通讯装备,因此他们作战时都是以鼓和锣这样有“穿透力”的乐器,来传达排兵布阵等一系列军事命令的。

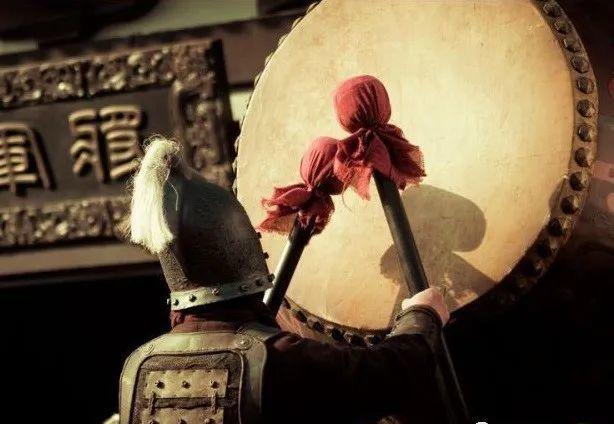

我国古代击鼓手

从另一个方面来说,一名鼓手的重要性甚至堪比军中高级将领。而且我国古代的战鼓一般都是用牛皮做成的,在敲击时浑厚的鼓声也会激励士兵们的士气。

因此,古代那些为全军加油,同时起到指挥调度作用的鼓手们,是不可忽视的力量存在。同时,古战场上的“击鼓手”其实也是一个高危职业,他们会成为对方的首要攻击对象。因此其危险程度甚至比元帅还要高。

梁红玉擂鼓助威

宋朝著名抗金女英雄梁红玉,她就曾经亲自击鼓助阵。要知道在古代,梁红玉作为一名女子上阵打仗就已经让人敬佩不已!而一个女人家还“击鼓助阵”,更是让人佩服,一时间令全军士气无比旺盛。

当然了,战场上出现的这些战斗“音乐”和鼓手,也并不仅仅是中国古代才有的。其实,在世界各国的古代军队中,也经常会出现这种战斗音乐编制和不同种类的“乐器”。

古罗马军团

例如古希腊和古罗马军队就一直使用:筒管乐器和打击乐器来号令全军和振奋士气。更有甚者,当时古希腊军队甚至还聘请了一些专业乐师,让他们在军队中专门为士兵们伴奏或者朗诵诗歌。

当然了,朗诵的那些诗歌都是以古代英雄为主题的颂歌。这样做的目的当然只有一个:时刻提醒希腊士兵们要像“列祖列宗”那样勇猛无惧。

而古罗马军团当时最常用的一种“战场乐器”,则是一种叫“布切那”的圆号。但它其实并不是真正的圆号,“布切那”要比正常的圆号内径稍窄一些,末端喇叭口更大一些。这种号在罗马帝国的重要礼仪中都会使用。

古罗马军团的进攻“号声”

后来随着罗马帝国版图的不断扩大,这种号便普遍出现在军队之中,作为他们传达警报,冲锋和撤退等重要战场信号。

除此之外,罗马军团当时也会配备一些鼓手,有些军团出征时甚至还会带上一支完善的乐队随行。不过,按照罗马军团当时的规定,这些“乐手”是不能走在领军将领前面的。

罗马帝国当时主要的敌人之一:凯尔特人,他们也会在战场上使用大量的音乐助阵。凯尔特民族虽然曾被罗马人统治了几个世纪之久,但在战斗中,凯尔特人一直都有自己独特风格的喇叭,鼓和风笛来伴随军队作战。

而那种风笛作为一种古老的乐器,其实最早是由古代西亚地区的苏美尔人带到欧洲的。之后在罗马军队入侵大不列颠岛后再传入苏格兰,后来才演变成了一款广泛流行于欧洲的民族乐器。

这种风笛后来一度成为近代英军的主要乐器,文末会有更详细的描述(按时间线来讲述军队音乐)!

欧洲跨入到中世纪时代后,欧洲宫廷和教堂的音乐得到了迅速发展。但是自罗马军团以后,战场音乐并没有在欧洲军队中得到更广泛的应用。直到十字军东征以后,这一状况才得到了改变:撒拉逊人在战场上大量使用军乐向部队发出命令,同时也是一种恐吓对手的武器之一。

伴随号角发起冲锋的骑士

撒拉逊人的这种做法当时给基督教骑士们留下了深刻的印象,因此在十字军中很快得到效仿。据历史记载:在1191年的叙利亚战役中,“号角声”已经作为十字军冲锋和战斗的标志性音乐。

时间来到欧洲的排枪时代,在这个时期军乐队得到了迅猛发展:线列排枪战术为了能让士兵保持队形行进,他们一般都会在战斗部队中配备鼓手,或者每支部队自带一支小型军乐队。在战斗行进时,军士们便会跟着鼓声和音乐声保持队形踏步前进。

排枪时代的鼓手

当时横扫欧洲的拿破仑大帝,他的麾下就有大量的鼓手和乐手编制。虽然这些乐手没有装备滑膛枪,手中只是一面破鼓或者一只小喇叭。

但是拿破仑却很清楚这些人的作用,毅然把他们混编到军中,通过“前八后十六、前十六后八”等各种音乐节奏来行军。可以说,这些正规化的“军乐队”给拿破仑军队带来的无穷的战斗力。

行进中的拿破仑军团

一般来说鼓手只要不死,队列的主体就不会溃散。因此,当时欧洲军队中的乐手们一直都是被保护的重点对象!而且当时出于一些所谓的“绅士”因素,作战双方一般都不会主动对军官和乐队进行刻意射击。

毕竟军乐队不是作战单位,所以他们一般情况下并不会成为首要射杀目标,被流弹打中的情况纯属倒霉。另外在双方杀红眼的情况下,对这些乐队下手的特殊情况当然也是有的,例如《悲惨世界》中,就有胸甲骑兵砍死苏格兰风笛手的描述。

苏格兰风笛

要知道在苏格兰军队中,风笛吹奏手当时是多么重要!以至于1746年时,英军在击败苏格兰军队后,一度禁止苏格兰人吹奏那种长风笛。但是不久之后,英国人又解除了对风笛的禁令。

不仅苏格兰人喜欢吹那种“苏格兰高地风笛”,英军后来在战争中也开始大量用风笛来提振士气。这款小小的乐器,甚至一度成了英国近代“活脱脱”的战争历史。在后来血腥的两次世界大战中,只要哪里响起苏格兰风笛,哪里就会出现英国兵。

英军风笛手

例如那部著名的《战马》电影中,英军士兵就是在苏格兰风笛的悲壮之音下,向德军阵地发起最后的决死冲锋。在二战诺曼底登陆战中,也有一名叫米林的随军风笛手,他冒着德军的炮火义无反顾地吹起了手中的风笛,而且是一边吹一边迎着炮火行进。

“风笛手米林”晚年重返诺曼底

正是在这位“勇敢”的英军风笛手带领下,英军士兵都纷纷站了起来,并一鼓作气将岸边的德军防御工事炸了个精光!整个战斗过程中英军仅仅阵亡12人,而风笛手米林自己居然毫发无伤。

“风笛手米林”的雕塑

如今在诺曼底滩头,依然竖立着一座“风笛手米林”的雕塑,以便让后人永远铭记这位风笛手和战场音乐的伟大。

结语

回眸历史战场上出现的那些“悲壮之音”,也许当它响起时并不代表“胜利”。但是却往往能起到实质性的指挥作用,同时也能大大振奋士兵们杀敌的士气!

现代战场上这种“悲壮”的战场音乐已经消失不见了,因为它似乎已经没有了存在的必要!不过在人类战争史上,这种另类音乐却是一个永远难以磨灭的战场印记。

图源网络,侵删!“历史驿站,心的港湾”