用最简单的话,讲述最真实的历史。

日本的文化主体是输入的中国文化和经由中国输入的、带有中国味的印度文化。但是,日本有选择地将其“日本化”。来源于中国、印度文化而产生的是“文”,而日本文化下却产生的“武”?

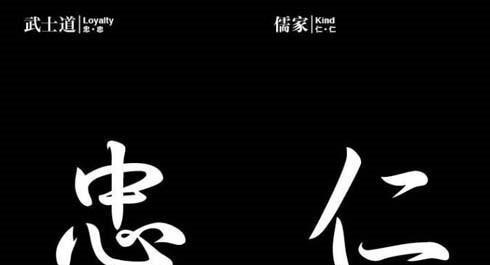

中国文化以“仁爱”为核心,日本文化多以“忠”为核心。日本文化内的“忠”与中国文化内的“忠”还有些许差别,日本崇尚的“忠”在于忠诚,是一种上下级关系;而中国文化的“忠”则没有那么片面。

忠/仁

日本在学习中国文化时,取了“义礼智信,忠诚孝悌”,我们可以清楚地看到,唯独忽略了中国人奉之为首的“仁”。所以在古代,虽然中日两国社会顺序都是“士农工商”,但是中国多是“文人、士人”,而日本则多“武士”。

“武士道”体现的是什么?

“武士道”是日本民族精神这一点,我想人尽皆知,我就不在此进行过多赘述,我们通过一些实例一起来分析一下,武士道精神究竟是一种什么样的存在?

中日都有端午节。古时候,中国的家长们把长命锁系在小宝宝身上,洒上雄黄酒以避邪驱鬼神,这是受封建思想影响下所做出的行为;日本的大人们却会摆上鲤鱼和武士木偶,希望孩子能成为在战场上勇猛冲杀的武士。孩子们会被传授歌谣:“我爱军人最深化,现在就盼快长大;带着勋章把刀挎,骑着马儿驾驾驾”。

日本儿童

在日本,武士道精神作为一种思想已经达到了宗教的高度,它起源于中世纪对领主、藩主的绝对忠诚。古老的武士和现代的日本军人一样,对上级无限忠诚,绝对服从。注重信、义、勇三条准则,崇尚武力和冒险,大无畏的献身精神、集体观念高度深化。

这种思想至今仍深深渗入在日本企业的管理中,成为一种双向的“年功序列制”和对业主的忠诚。武士道就这样造就了一个可怕的民族,一支令人望而生畏、没有人性、没有个性的日本军队。

武士道从其发展之初起,统治了日本1000多年,其代表作《地陶闻书》主题非常鲜明:荣誉、慷慨赴死、对藩主的忠诚和修身。赴死的思想如同一条红线贯穿全书。它教导日本军人经常思索怎样去死才能无憾,在危险的境遇中不会去想怎样才能保全性命,而是勇往直前,微笑面对死亡。

武士道精神

因此,武士道也被称为“战士之道”。第二次世界大战前夕,一位日本作家菊池宽声称:早先的武士道虽然指的是“战士之道”,但是却成为了全民族之道。菊池宽着重指出:“可以完全有把握地说,从20岁到40岁的所有男子都是战士”。

为了培养武士道精神,应当学习许多东西,而主要学会的便是忍耐和冒险。所以日本统治者对青年一代进行教育时,最根本的便是教会他们学会忍耐和敢于冒险。为了学会忍受种种困苦,男孩子常常赤脚在雪地中行走,练习击剑和柔道,半夜到坟地去,经受到的都是野蛮般的考验。

值得一提的是,日本部分幼儿园的小朋友,从小就被用雪擦身。而这样灌输与熏陶的结果,是使日本民族都成为战士,整个日本变成军营。要么手握军刀统治世界;要么拿着军刀刨腹自尽迎接失败。无怪乎一名学者曾说:“加上武士道的日本军国主义比任何其他的军国主义都要残酷,毫无人性”。

说到这里大致就可以看出,日本武士道精神就是一种带有东方色彩的军国主义,而且比任何起源于欧洲的军国主义还要军国主义。在我的家乡有这样一句俗话“厉害的怕不要命的”,刚好能为此作诠释。

为什么说日本的“惨无人道”是欧洲列国无法比拟的呢?

我们着重看二战接近尾声的时刻。日本当时失败已成定局,日本统治者想的不是如何最大力度减少损失,而以“神风”的名字命名青年敢死队员,妄图靠他们来扭转战局。

这些人学习的都是有去无回的操作,他们学习如何正面撞击空中堡垒、航母军舰或其他重要目标、或是手持长竿,竿顶放上烈性炸药,迎击地方登陆的船只或正在进攻的坦克。

神风敢死队

而神风队出现的根源便是武士道,神风队员必备的装饰是武士的宝剑。神风队员头上都缠着白色的带子,和武士在投入战前捆扎的带子完全相同。日本的青年踊跃投身神风队,到战争快结束的时候,日本军队中有几百支这样的分队,其中有些分队队员人数达到千人以上。

22岁的海军准尉林一郎给亲人的信中是这样写得:“亲爱的妈妈,请别挂念我。在战斗中牺牲是莫大的幸福!我有幸为日本捐躯。”

对历史稍熟悉的人都可能知道日本人在战争中为国捐躯,为天皇效忠的“玉碎”誓死观念。在战争时期,中国军队击毙日军130万,俘获仅数千人,从中可以悟出一些什么来吧。

在美军攻占瓜达尔卡纳尔岛、硫磺岛、冲绳岛时,日军的“全岛玉碎”战略使硫磺岛10万日本军民无一幸免,冲绳军民亦几乎死伤殆尽。这种可怕的思想,真的令人望而生畏。

支撑着这些年轻人义无反顾赴向战争死神的是千百年来深深刻在日本民族心灵上的武士道。武士道本身就与军国主义一脉相承,而它并没有完全被扔入历史的垃圾堆,在和平的当下,依然存在于日本文化当中。

日本的统治阶层都倡导武士道,在日本民间表现出的形式便是注重社会和谐,长幼尊卑以及为团体牺牲个人利益等武士道观念。这种形式使日本经济在1945年起让很多大国望之兴叹,小国更很少有能望其项背的。

事实上,日本的成功是自己创造出来的。他们依照武士道的模式从事现代化,以武士觉得满意的方式自我调适,融合了现在及未来的需要,同时也尽量保持过去的武士道传统。

一开始,日本人的现代化只是一个经济上或工业上的现代化;后来,日本人才略带迟疑地从事社会和政治的现代化。日本人很“聪明”地保留了武士道传统,并应用于现代的工作场所。日本是一个完全现代化、却又非常封建的社会。二战后,日本人的个人目标和国家目标似乎配合得非常完美,他们能在和平时期,唤起战时才有的武士道民族主义的牺牲奉献精神。

日本是一个完全缺乏天然资源的国家,它透过武士道教育,提高了国民的生产力,达到了非凡的经济成就。在日本,武士道教育是关键。教育是极重要的一环,这一点受儒家思想影响的东亚社会都一样。

但武士道不但重视教育,还强调武士道的魔鬼训练。日本不鼓励个人表现,同时设法尽量让每一个学生都获得必要的语文与数学能力。初出校门的毕业生训练有素,又肯“配合”雇主,形成了一群有纪律有才能的劳动人口,人人以改进公司的生产力为己任。试问,在这样的大环境下,日本的经济岂能不快速发展?

虽然日本经济上辉煌的成就令他们引以为傲,其实整个社会付出了极高的代价。日本社会引以为豪的和谐,是过于强调服从与集体一致的武士道后果。个人受到极端压抑,这些武士道习性带到工厂里只能孕育出极大特权的特殊阶层。