俗话说:“盛世古董,乱世黄金”,纸币是依靠国家信誉的,而到了战乱的时候,国家信誉往往就成了最没用的东西,纸币往往容易贬值,而黄金,无论在什么时候都很值钱,尤其是在动乱时期。

在很多“精致”的民国戏中,每当发生战争,那些大门大户的有钱人没有一个是带着钞票出逃的,而是带上足量黄澄澄、亮闪闪的“黄鱼”,“黄鱼”的意思大家都懂,就是金条嘛!在古代,黄金大多集中在达官显贵的手中,而相对来说,黄金流通最旺盛的时候莫过于民国时期。

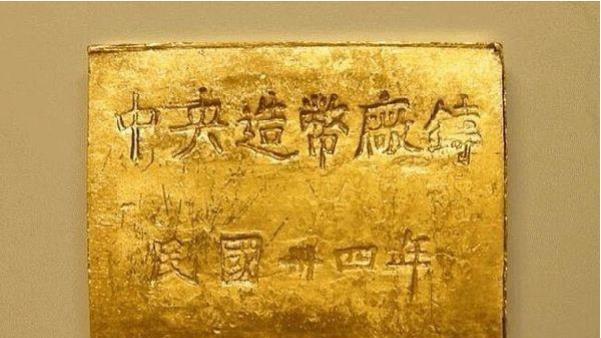

民国时期的金条,按重量分五钱、一两、二两、三两、五两、十两等数种,其中最常见的有两种:一两重的金条,俗称“小黄鱼”;十两重的金条,俗称“大黄鱼”。从现代人的角度来看,一根“黄鱼”究竟值多少钱?

民国时期,仍是旧制度量衡,1斤=500克=16两,一两等于31.25克。所以,一根“大黄鱼”折合今天的重量是312.5克,按照今天的足金价格标准,大约能折合13万人民币!只不过时代不同,价值也不同,在民国最后那几年,“黄鱼”的价值可不是这么算的!

1946年,随着解放战争的推进,蒋军军费开支浩繁,赤字剧增,国民政府为挽救财政危机,依靠滥发纸币来支撑局面,导致了恶性通货膨胀,法币的贬值幅度蔚为壮观。在不同的年代,100元法币能够买到:

1937年两头大牛,1938年一头大牛一头小牛,1939年一头大牛,1940年一头小牛,1941年一头猪,1942年一条火腿,1943年一只母鸡,1944年半只母鸡,1945年一条鱼,1946年一个蛋,1947年一个煤球或三分之一根油条,1948年4粒大米。

国统区的经济乱成了一锅粥,物价飞涨,百姓怨声载道,官方货币法币的地位岌岌可危。掌控国民政府经济大权的宋子文,企图用放开外汇市场、抛售黄金的方法回笼泛滥的流通货币,以抑制通货膨胀。但是没想到,却引发了民国史上最大的一起金融舞弊案。

1946年12月23日,国民政府按照宋子文的政策,开始大肆抛售黄金,每根“大黄鱼”定价400万法币,人们早已不再相信法币,纷纷抢购黄金以自保。大大小小的买家蜂拥而来,疯狂抢购黄金,官方抛售的黄金瞬间就被抢光,黄金价格也是天天疯涨。到1947年2月,“大黄鱼”已暴涨到每根960万法币。

宋子文“抛售黄金、回笼法币、稳定经济”的政策,成了闹剧。原本物价是在飞涨,但是随着黄金价格飞涨,物价由“飞涨”变成了“狂涨”。国民政府的金融政策陷入了物价狂涨、抢购黄金、货币更加贬值、物价狂涨的恶性循环,经济形势一溃千里。究其原因,是因为想“趁火打劫”的人太多了。

由于官方抛售黄金,在当时全国大城市中,上海的金价最低,一根金条的差价高的时候能达到三四百万元,这导致全国各地游资纷纷涌来上海抢购、倒卖黄金。国民党各方政要官僚、特权势力也全都憋足了劲,要从中抢块肉吃。甚至许多高级军官都把领到的军饷钞票扣下下发,大批运送到上海来抢购黄金,运送战备的火车成为了运送钞票的专列。

什么国家经济命运前途?统统抛到一边去。更无耻的是,国民党中央银行也忍不住监守自盗,一边抛售,一边吃进,图谋巨额利润。国民党中央银行行长贝祖贻甚至专门成立了皮包公司,利用特权疯狂倒卖黄金,在黄金抛售中翻云覆雨。

上海黄金库存很快见底,宋子文命令用运输机将重庆库存的黄金也运来抛售,市面见“渝条”出现,知道国库黄金已临枯竭,更加疯狂地抢购。宋子文曾有一天抛售黄金10万两的记录,仍无济于事。

1947年初,上海金融市场一片混乱,物价如脱缰之马,法币最大面值竟到了一张60亿元,却只能买一盒火柴!这时一根“黄鱼”该值多少钱?算都没法算了!

1947年2月中旬,黄金只剩下230余万两,老蒋此时才明白,他的大舅子几乎要把国库掏空了,于是大发雷霆,让宋子文停止抛售黄金,重新实施黄金管制,禁止黄金买卖,并撤查“黄金风潮案”。

但是明眼人都清楚,在抛售黄金的过程中,官僚特权势力趁机大肆贪污肥私,才是引发“黄金风潮案”的根本。 待查到中高层的时候,根本扯不清责任,老蒋只好向查办的监委说“事到如此,有何办法”。于是罢免了宋子文,算是对国内外舆论有个交代。

由于金价狂涨带动了物价飞涨,商店囤积居奇,不愿出售货物,百姓生活成本大幅上涨,许多家庭财产严重缩水,而国民政府高层政要却个个赚得盆满钵满,逍遥法外。精致的“黄鱼”金条背后,是国民政府败退前对百姓财富疯狂的洗劫搜刮,是无数老百姓一场刻骨铭心的灾难。

【参考:《民国特大抛售黄金风潮》、《民国最大金融案》等】