前两天,小坊报道了

《故事大王》即将停刊的消息

很多坊友表示

如今,书报亭越来越少

那些儿时的书都不知道在哪里买了

……

不过,今天小坊要说的

这本老牌杂志《读者》

有点不一样

有人为它在上海

专门开了家书店

从中学时代起

小坊就是《读者》的忠实读者

长大后,在市中心上班的小坊

无数次路过外滩,没想到

《读者》书店就开在这里

经典的建筑、低调的门头

正像这本杂志

留给我们一代人的记忆

无比熟悉、亲切怀旧

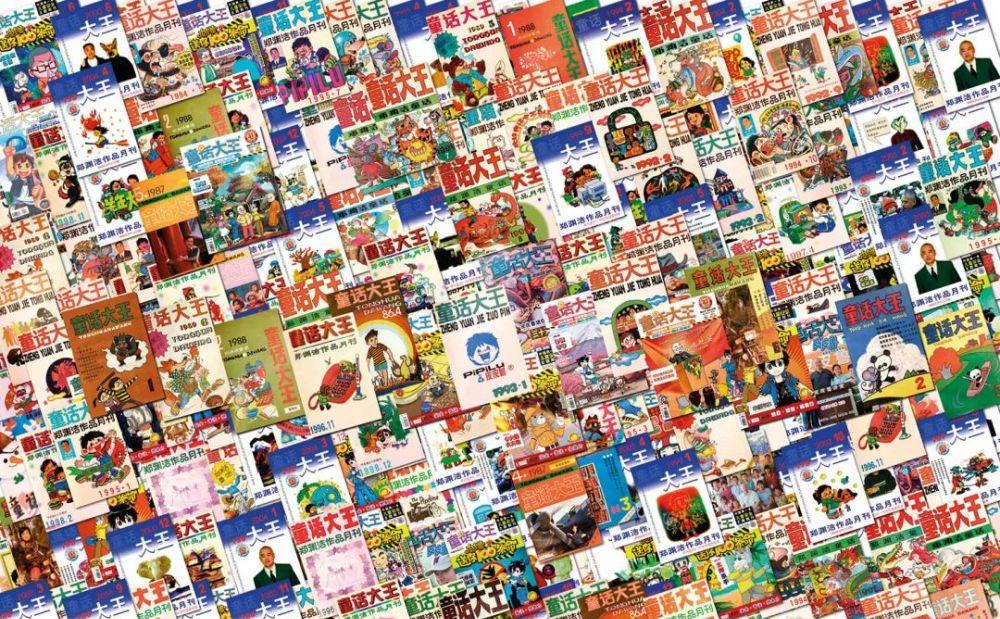

《读者》书店有一处“时光走廊”

145个玻璃格子里

放了145本《读者》杂志的封面

走过走廊

仿佛见证着《读者》的变迁

而走廊尽头

存放的是更珍贵的老杂志

《读者》从创刊以来的全套杂志

这些杂志都是

从一名上海读者那里征集来的

1981年,上海宝山的崔先生发现一本刚刚创刊的杂志汇聚了中外美文,让他耳目一新,于是每次路过报刊亭就会买回家。那一年,他的儿子小崔才几岁。

——这本杂志就是《读者》。

《知音》《故事会》《大众电影》……这些国民级知名度的杂志,在上世纪八十年代的风靡劲头,不亚于现在的视频大号、直播红人。

到了1990年代,已是两年级小学生的小崔,爱上了父亲一直买的杂志《读者》。为了补齐所有的《读者》,一到周末,他就去旧书摊里一本本翻找,买回家反复阅读之后,用胶带封边保护,集合成册。

这是也正是《读者》如火如荼的年代。2004年统计,《读者》的发行量亚洲第一,世界第四。

2017年,上海街头的书报亭陆续被拆除。人人捧着手机刷视频、看网购,鲜有人买杂志了。当年在旧书摊上乱钻的小崔,也已是四十不惑,身为人父。

再也不能在报亭里买《读者》的崔先生很遗憾地只能去网上订购。与《读者》同时代的杂志,有些闭刊退出舞台,有些销量锐减,生存堪忧。

2018年,《读者》在上海外滩的一栋百年大楼里开了读者书店。为了展示创刊历史,向全国征集,一共有8名读者愿意捐赠自己从创刊号以来的全套杂志。

最后,《读者》选择了崔先生。那些经过他和父亲38年收藏,被当年还是孩子的他用胶带细心封边的666期杂志,一本不落地被珍藏到了读者书店里。

“走进书店,已穿越回青葱岁月”

“感谢《读者》的陪伴,

我们都是别人的读者,

也都等待着自己的读者”

在读者书店

有很多老读者留下的感言

那一代70后、80后,回忆起《读者》杂志,浮现眼前的其实是当年沉静在阅读愉悦中的美好记忆。来到读者书店,也会感慨:原来有那么多人,都曾拥有过被精神食粮滋润的年轻时光。

到《读者》抄写好词好句,为写作文积累素材,是很多学生读者的共同记忆。读者书店有这么一处书帘,上面镌刻的文字来自40年的《读者》杂志里精选的词句。

就连热门电视剧《三十而已》

也来到读者书店取景

这一座位

正是店里的网红打卡地

莫高窟藏经洞的设计

把西北风情带到了上海

再加上时不时在书店

举行的各种火爆主题的讲座

《读者》杂志

转身变成最美书店

却似乎还是那个

最懂读者的《读者》

更多背后的故事

不妨在今晚十点半打开电视

收看上海新闻综合频道

《下一站》

(也可以登陆看看新闻App网上收看)

来源 | 《下一站》

编辑 | 静静、许露露(见习)