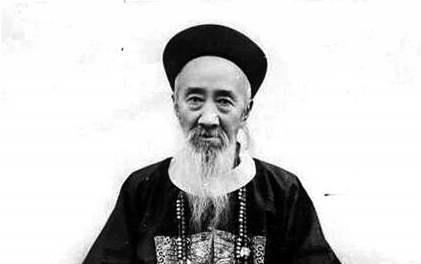

中国是一个富饶美丽的国家,为了建设它,多少儿女付出了一生。即便是在晚清那个腐朽落后的时代,依然涌现出无数仁人志士,扶大厦之将倾。其中,最著名的当属“晚清中兴四大名臣”。与曾国藩、左宗棠、李鸿章相比,张之洞年纪最小,也不是靠军功崛起的。他的能力在于办好事,当好差,廉洁奉公,在那个时代极为出色。

张之洞担任湖广总督时,是人生的巅峰,也是事业的顶点。作为维新派的领袖,他在政治上提出了“中学为体,西学为用”,避免了唇枪舌战的争议,最大限度团结力量进行社会改良。他创办了汉阳铁厂、大冶铁矿、湖北枪炮厂等等,留下了宝贵的财富。毛主席也曾经说,中国民族工业有两个人不能忘记,轻工业不能忘记张謇,重工业则不能忘记张之洞。

他在武汉进行的实业,都是大手笔,张之洞也表示“莅官所至,必有兴作。务宏大,不问费多寡”。这句话说白了,就是不怕铺张浪费,再加上经验不足,走了许多弯路,白花了许多冤枉钱,以至于遭到攻击。然而,无论怎么说,这些钱都是花在国计民生之上,一分一毫都没有落入他自己的腰包。

根据《大清畿辅先哲传》的记载,张之洞在宣统元年去世时,“家无一钱,惟图书数万卷。”这在当时并不容易,像李鸿章那样,一边中饱私囊,一边办事的官僚,已经可以让清廷睁一眼闭一只眼了。

就拿年关来说,这本该是官员们借机敛财的好机会。各种名目的银两涌入官吏之家,越是达官显贵,越是如此。但是,凡张之洞管辖区域,却没有人敢向他送礼。因为没有人会自讨没趣,自找晦气。然而,这个时候,张之洞的日子就非常艰难了。

其实,作为湖广总督,张之洞的俸银为180两,禄米为180斛,再加上关键的每年16000两的养廉银,应付平常的开支是没有问题的。但是,每到过年的时候,家中男女老少的支出大幅增加,还有义务周济老家的亲戚,显然是捉襟见肘的。

张之洞也有张之洞的办法,每到这个时候,他就让幕僚准备好几个皮箱,送到武昌的当铺之中,换取一些银两,度过燃眉之急。这其中也有头脑精明的当铺老板,与张之洞非常有默契。

比如说“维新”当铺的老板,他曾经叮嘱自己手下的伙计,只要是总督府送来的皮箱,不打开验货,也不询问里面是什么东西,更不能将其变卖。当铺按照每只皮箱200两银子的当价,交付给来人。因为老板也知道,张之洞并非要变卖这些皮箱,而是等到过完年之后,手头略有宽裕,便将它们赎回去。

这种事情经历多了,便在当地引为美谈,甚至还流传出一个歇后语:张之洞当皮箱过年——习以为常。后来这件事情甚至传到了光绪皇帝的耳中,光绪曾在召见张之洞时,亲自询问真假。一是怕丢脸,二是怕皇帝给他增加俸禄,张之洞一口咬定:“此系谣传,绝无此事!”

作为晚清重臣,手握大权,又是在国家多事之秋,张之洞确实遭到过许多非议。而且,由于封建官僚的出身,他也做出过许多不尽如人意之事,甚至抗拒过历史潮流。但是,在他的那个时代,那个地位,起码在廉洁奉公方面,张之洞是没有什么可以指责的。