雪山萧庙地图范光/绘画

雪景山水是中国画的一个独特范畴,也是中国山水画的重要分支。雪有柔软的姿态,质量的干净,也许正是因为这些自然的特点,冰雪世界一直被古今识字的雅士所热爱和竞相描绘的风景。无论是在视觉体验还是情感寄生上,它所传达的冰冷神秘的深度似乎比其他作品更是本季的主题,给我们一种精神上的冲击。《画事件微》:"哪里要画雪景,以寂寞凄凉为主,有一种神秘的寒冷天气。"这是对雪地景观独有的色调的精确定义。在中国漫长的艺术史中,雪景山水画不是一成不变的,它是在继承和创新中向前发展,形成了一种具有时代和民族特色的艺术形式,展现了其独特而长期的艺术生命力。

雪景山水和中国传统山水画的起源指向了一个人,他就是东津的画家顾伟之。在魏晋之前,中国画通常主要是描写人物。随后形而上学占了上风,博士开始追求安静、隐蔽山林的理想生活,景观观念受到形而上学的影响而变化,顾伟的"奇思妙想"赋予了山水画新的美学意义。《Picture View》等文件已经清晰地记录了顾伟手中的一幅雪景,名为《雪雾观旧峰图》。这是中国画史上第一幅展现雪景的画作,但遗憾的是没有实物传承下来,让子孙后代看不到这幅雪景的面貌。之后,有传言说南朝梁章僧的《雪山红树林图》,可以说是现存最早的雪景山水画。虽然有学者根据这幅画的笔法认定为宋人书,但这里我们不讨论。只是从创作本身出发,因为此时的山水画刚刚从人物画中诞生,自然风光刚刚从人物的背景和背景中解放出来,人们的主要关注点还是人物,而自然风、霜、雨、雪还不够了解, 或者艺术家对自然的观察和理解程度还处于初级阶段,所以无论是从技术还是创作的推力,当山水画仍然有人物画的阴影时,这必然会削弱自然天气的感觉。

如果将上述作品视为山水雪景的萌芽阶段,那么王伟的唐代"雪溪图"就成了这种画的真正起源。不仅因为它有值得测试的东西,合理的依赖,而且来自它在雪地景观和水技术方面的重要突破。王伟的诗人身份为他形成"画中有诗"的观点提供了必要的文化基础。王伟熙画的雪景,取自北宋《宣河画谱》叙事,在他创作的126幅山水画中,有20多幅与雪景主题有关。他的《雪溪图》从抒情的角度描绘了场景,表达了儒家对"乐山乐水"的观念。虽然绘画方法简单,但给人一种简单、清晰的品味,让观众舒适而沉浸在宁静清澈的雪景中,展现其对宁静和禅宗生活的追求。王伟被看作这脉络的开端,也因为他的绘画理论《山水理论》是第一部涉及雪景山水画的理论文献,其中记载:"冬景借来换雪,鳏夫负工资,渔民靠在岸边,浅沙平。"由此我们可以看到王伟的开创性工作,'借地换雪'已经成为雪景景观创作的原创表现手法,为子孙后代雪景山水画的发展奠定了基础。

第五代是雪景山水画成熟的关键时期,识字的雅士在闲暇生活中,追求隐秘而宁静的生活,很大程度上影响了当时社会的审美心理,推动其进入成熟的环境。最具代表性和开创性的是赵薇的《河的第一张雪图》,描绘了北风呼啸、雪花飞舞时渔民在河岸上捕鱼的艰苦生活。用笔硬强度,气韵古高,水纹薄流利,笔法活泼。其独特之处在于首次应用了技术上的"粉法",方凡《山静居画》曾曾说过:"陈玉云和王萌精心画了宗宗米雪图,雪是被粉夹小竹弓惩罚的,要飞得飞得飞,仆人不得不刻意它,相当别致。然后知道外面的笔墨,有玩雪的美感。"这是传统雪景山水画的改进不足,它丰富了雪景山水画的性能,突破了对雪况的描述,把"安静"变成了"感动"。

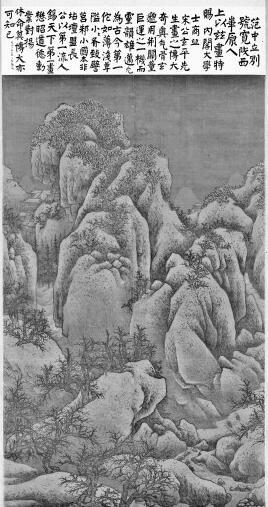

宋代的雪景山水画是一座山峰。在《石谷雪图》中:"雪地图自穆以来,却叫营山、华苑、河阳、大宁。"这些画家以不同的方式展示了他们内心的白雪皑皑的森林。宋人在冰雪风景中在寒冷的森林环境中运用水墨技术比比皆是,如王伟的《渔村雪》,为宋徽宗的《冷河雪图》、梁凯的《雪景图》、马源的《雪景图》等。范光的《雪山小庙图》,给观众的第一印象是画面是稳定的,深陷正、平坦的状态。画中细致细致的描写,没有繁文缛节,或许不会让人联想到"抒情"这个词,但这种呼唤的威慑力,来自于艺术家在看山川、一生的生命,以及对自然景观的无限热爱和深深敬畏时的谨慎态度。他写作的冰冷山脉紧密相连,他以坚不可摧、不可动摇的方式见证了世界的沧桑。歌画常见的"寂寞寒"可以看作是画家独立的高标准、不同庸俗的介绍,他们用截然不同的寂寞峰寒林来象征自己的心境,把寂寞的寒怨视为家,以寂寞的寒意寻求正确的用心。

元代文学博士作品的深度对画技似乎只停留在识字水平上,很难达到"敬虔技能"的水平。元四多以南方景观为主,除了黄公旺的《九峰雪图》外,其余优秀的雪地工程基本都很难找到踪迹。明朝更接近于南宋和元朝的综合体,两者都是与南宋绘画风格相似的浙江学派,而沈周,文正明和董其昌,他们与元思家族关系密切。清代更倾向于笔墨本身的技巧,而逐渐忽视作品的内容和形式,在弘扬古代文化的大师中,雪山水画几乎都是在古人的笔墨阴影下。但更明显的一点是,此时,对绘画雪法的讨论更加充分。唐琦的《画事件微》云:"用石材储藏或清傣水墨画冬山,画冷水,飞雪柱,或画枯木冷林,千山雪",唐志琦的《画故事》和盛大的《溪山沉睡之旅》等,对雪画的技巧也有深刻而独特的探讨。

近代以来,凭借人们的多维欣赏能力和画家观察自然的能力,雪景山水画在题材上发生了重大变化。虽然这种转变仍然是以"师范"为基础,引入西方绘画理论、透视、光影等元素为参照,使绘画技巧呈现出新的发展趋势。我国雪景山水画在新的历史时期,顺应发展机遇,待振兴。20世纪初,陶冷月致力于探索中西融合,将满月、雪山、光云等统一在一个冰冷空灵的诗意世界中。在《雪月景观图》中,水面因为月光反射闪烁的波浪光,这也是他独特的营造心情的方式,让它更加动感。傅宝石改变了明清两代的轻盈气息,展现了民族兴奋的活跃力量。他与关山文在寅共同画了《江山如此之多细腻》,毛主席的诗句《北国风光,千里积雪,千里雪飘》的壮丽景象展现得淋漓尽致。同类作品包括《雨原春雪》《更像山雪》《临海雪原》等。李克染将西方绘画的明暗法引入中国画中,使其和谐地融化在深厚的传统水墨和形状形象中。在他的《北国风光》中,长城依附于山山,黄河吻着无尽的大地,以自己独特的曲线形态,纵向穿过画面,左右反应,拓展了无可比拟的丰富层次。世界原本冰冷的色彩被暖光驱散,使一幅画有成千上万的天气,即"一定要阳光明媚,看红裹,外面的恶魔"在展现骄傲和胸怀开阔。宋文志的雪景,巧妙地利用云烟的隐蔽性来提升烟囱的深度。从《西海雪》《万丰雪》等作品中,危险的山接近了人们对"高寒"的感受,再加上雪,让观众走出感官的寒意,达到心理和精神上的寒朔,也通过山水的形貌和精神, 为了得到"山和神的奇迹"的效果。在中国当代山水画舞台上,余志旭的冰雪风景独一无二。他在北方长大,冰雪是他灵感的源泉。他借鉴中国传统和西方艺术的有益因素,探索雪山水画,以水为技术突破口,在保留中国笔墨精髓的基础上,画出冰雪透明干净的自然状态。也有一些优秀的画家在尊重中国画传统精神和语言的基础上,不断更新表演技巧,或者用最生动、流畅、或兼职的录音带书写,细致地描绘、挖掘和丰富雪的形象,成就对方的审美情绪和审美空间, 展现出壮丽而壮丽的景象。

随着雪的清澈和浩瀚,我们匆匆忙忙地游览了中国的雪景山水画,从魏晋的萌芽到宋朝的巅峰,直到当代历史的发展轨迹,不难发现,它作为中国画的经典代表,在千年传承中不断创新, 与时俱进,保持持续生动的生命力。这种生命力是雪景山水画融化古铸就,是一个漫长的新基础,其意义不仅限于雪景山水画自身的风格和语言探索,更为中华民族的文化自信和当代中国画的发展提供了实践基础。这个冬天,我们期待着一场雪花,读雪画,细致体验经典的力量。

(作者:莫晓轩 单位:首都师范大学美术学院)