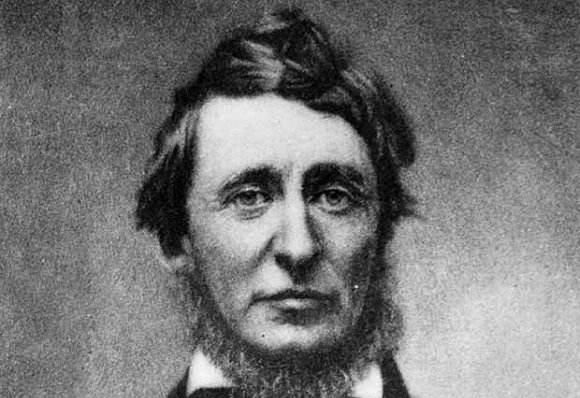

亨利·戴维·梭罗

亨利·戴维·梭罗是美国批判现实主义文学代表人物,代表作《瓦尔登湖》。梭罗主要集中在批判了当时社会中商业主义与物质主义泛滥的现象,认为人们沉迷于追求物质,反而使自身在物质的操控下劳苦度日。

《瓦尔登湖》

“大自然是一片贮存着形式的大海,这些形式极其近似,甚至是一致的。一片树叶、一束阳光、一幅风景、一片海洋,它们在人的心目中留下的印象几乎是类似的。所有这些东西的共同之处一一那种完满与和谐一一就是美。”

《瓦尔登湖》囊括了18篇散文,主要是梭罗于1845年至1847年居住在瓦尔登湖旁自己搭起的小屋中,深入观察不同季节中的湖光山色、虫鱼鸟兽,对两年多归隐生活的人生感悟和思考。

在瓦尔登湖,梭罗过着简朴的生活,每周的花费不到三美元,用于维持最简单的生活开支。当太阳每天在湖边升起时,他可以在湖边远眺,享受着日光带来的舒适,在树林穿梭,呼吸着清新空气,读着自己喜爱的书,活得非常轻松,身心都非常健康。正所谓,欲望越多,活得越累。欲望如果不能满足,生活便被欲望所累了。

梭罗用简朴如孩童般的话语来描述自然中最为常见的阳光,在梭罗看来,自然纯粹得如同孩子一般,不存半点欺诈之心。自然景色之所以让梭罗心向往之,正是因为那一抹不可替代的纯粹,这也是现代都市中所不具有的。

在梭罗的文章里,人们所感受到的大自然永远是热烈而赤诚的,带着美好的问候来到人们的身边,勃勃生机好似长了脚一样延伸到林中木屋的窗下,那里有繁茂的林木与藤蔓,还有野生的黄栌树和黑莓;挺拔的苍松也不示弱,它们相互紧挨着,呼吸着大自然的气息,地下是盘根错节的根系,每个清晨都可以听到自然的问好,这浪漫而又质朴的美景让梭罗的生活也变得美好起来,他所写下的每个句子里都散发出真挚的情感。

故事背景

“一个地方只要能够让我们恍然大悟,仿佛获得新生,就总是能给我们带来无法形容的喜悦。在大多数情况下,我们所忙碌的无非是些肤浅而短暂的事情,它们其实分散了我们的心神。最接近万物的乃那种使万物得以存在的力量,接近我们的是那些永远在发挥作用的最伟大的规律。接近我们的并非是我们花钱请来的工匠,不是那个我们喜欢与之谈天的工匠,而是制造了我们的天匠。”——《瓦尔登湖》

19世纪50年代,美国内战爆发的前夜,美国大规模工业化、城市化、现代化的前夜,一场剧烈的社会转型即将来临。一个物质至上、金钱至上的社会即将到来。

社会转型之前,各种思潮涌动,资本主义生活方式已经开始渗透,金钱至上、物质主义、经济成功已经成为人们日益追求的目标。

经济利益至上的观念占据主导地位,人们把金钱作为衡量生活价值的标准,这便使得人在追求物质利益过程中因过度依赖物质财富而产生了社会问题。

“野蛮人都有尖屋,然而在摩登的文明社会中却只有半数家庭是有房子的。在文明特别发达的大城市中,拥有房屋的人只是极小一部分。”

对物质过度追求的表现之一,就是当物质需求得到满足时,欲望却仍不满足,于是人始终不得自由。在有了自己的房屋后,仍因房屋不能避开恶劣的邻居而失望;在有了裁缝制成的衣服来替代棕榈叶或土拨鼠皮做的帽子后,仍因买不起皇冠而伤神。

经历了大工业时代的狂飙突进,当很多曾经只存在于幻想中的图景一一实现后,现代人逐渐发现,欲望无限制地扩大膨胀,对物质无止境地孜孜以求,并不能给人增添更多的幸福感和满足感,相反却令人迷惑和恐慌。

工业化也带来了人的劳动的异化,异化劳动具体表现:一是劳动者与自己的劳动产品相异化,二是劳动者与自己的劳动行为相异化,三是劳动者与自己的类本质相异化,四是人与人相异化。

当人与自己生产的劳动产品之间发生异化时,劳动产品非但不能够体现人的价值,反而成为与人对立的东西。人类的异化劳动就是把人的本质贬低为单纯的维持个人肉体生存需要的手段。