在农村里有着许多的传统习惯,“不能纹身”就是其中之一,尤其老人对此最为反感。如果有那个年轻人偷偷纹了身,免不了受到长辈一通说教,甚至会挨上一顿揍。不仅如此,街坊邻里的都会躲的远远的不来往,没有什么具体的原因,单纯的认为“纹身的没有好人”。

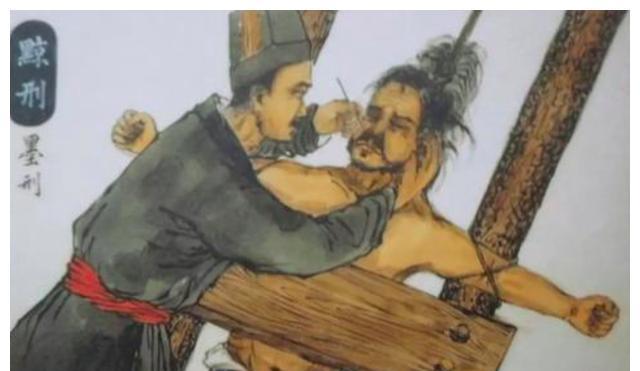

说起纹身来实际应该叫做“文身”,起码可以追溯到3000年以前,实际上就是用带墨的针刺入皮肤制造出来一些图案或字,因为当时只有黑色,时间长了颜色会发蓝发青,也被叫做“刺青”。在古代的时候刺青往往和刑罚相关,周代的时候就出现了黥面刑,也叫做“墨刑”。施行的方法就是在脸上或者身体其他部分刺字,然后涂上颜色,成为一个永久性的记号,非常的明显,一看就知道这个人曾经犯过罪。

曾经周朝初期的刑法规定就有“墨罪五百”,就是处于墨刑的罪状有500条。在《尚书·吕刑》又有记载“墨罚之属千”。最初的墨刑非常痛苦,《礼记·文王世子》记载着“皆以刀锯刺割人体也”。用刀刻的方式,不仅仅是在皮肤的表面,甚至会触及到骨头,然后在进行涂墨。对于犯刑的人来说,不仅会遭受到身体的伤害,也形成了一个耻辱的标记。

被黥面者没有人权的,会被人低看一等,周朝时候的奴隶主都喜欢用黥面的人做守门人。春秋战国的时候,更要去服苦役,如“黥为城旦”,被黥字后要去修理城墙,这也是一种比较固定的处罚措施。在汉朝的时候黥面一度被废止,男子改外了剃头,带刑具,然后做四年的“城旦”苦役,女子则是做四年舂米的苦役。不过后期晋代以后又逐渐流行开来,并且更加的严厉,如果奴婢逃走,抓回来后就要黥面,一次比一次严重,先是两眼上方,然后是两颊,最后是两眼下方。

在北宋的时候黥面的刑法才一律改为用针,也叫做“黥刺”,针对犯刑不同,所做的标记也不一样,盗窃的是刺在耳朵后面,徒罪和流罪的是刺在脸上,犯重罪的不仅要黥面还要发配充军。从《水浒传》中就能看出来,里面不少人物都是被琼面的罪犯。后面的元明清,对于黥刑处罚基本都大同小异,到了清代后期,黥刑才基本被废除。

对于黥面也被士兵做沿用,但凡招募入伍的人,检验合格后会在脸上刺字,防止出现逃兵也便于管理,更有士兵以黥面来表示决心。在唐末的时候,朱瑾黥双雁于额,号称“雁子都”,朱温针锋相对组建了“落雁都”。最有名的故事当属于“岳母刺字”了,其实这源于南宋的“八字军”,当时的将士为了表示抗金的决心,在脸上刻着“赤心报国,誓杀金贼”八个子。

在过去来说“纹身”基本就等同于犯罪了,已经让人们对其产生了严重的负面影响。虽然现在已经消失,但是几千年来的习惯却并没有改变,认为是一种不好的象征。尤其近代的时候一些黑社会帮派中常常刺青比较普遍,这个更加深了人们对于纹身的厌恶,也就有了“纹身没好人”的说法。