文:杨峰

一直关注孙海波的各种著作及版本情况,因为孙海波是我们的乡贤,是家乡的骄傲。孙海波在1937年出版的《魏三字石经集录》,是我一直寻而不得的一本著作,或许是缘分不到吧。最近看了一些资料,先收录在此以为今后查询。

“魏三字石经”,亦称为“正始三体石经”。魏废帝曹芳(232—274年)正始二年(241年),应学者们读经之需求,按古文、篆文、隶书三种字体刊刻儒家经典于石碑上(故称为三体石经或三字石经),与东汉熹平四年(175年)至光和六年(183年)所刻的“熹平石经”,并立于魏都洛阳南郊太学讲堂西侧。其中完整刊立的有《尚书》《春秋》,未刊全的有《左传》。

自311年永嘉之乱始,王弥、刘聪陷洛阳,焚毁二学(《晋书·王弥传》),石经应已有损毁。从《魏书·冯熙传》所记“洛阳虽经破乱,而旧三字石经宛然犹在,至熙与常伯相继为州,废毁分用,大至颓落。”知北魏石经已被严重损毁,七零八落地分散了。东魏孝静帝四年(537年)八月,移洛阳汉魏石经于邺。北周大象元年(579年)二月,又自邺还涉洛阳。隋开皇六年(586年),又自邺京载入长安,置于秘书内省。后唐代魏征予以收聚,已十不存一。

清光绪二十一年(1895年),洛阳白马寺村南龙虎滩发现《尚书·君奭》篇残石110字,古文占36字,初归丁树祯,后归周进。1922年12月间,洛阳城东南三十里朱圪塔村发现《尚书·君奭·无逸》和《春秋·僖公·文公》残石,而《君奭》篇正好与龙虎滩所出相衔接,原石大,估人从中折为两段,共1771字,古文约580字,归河南图书馆,后又出有《尚书·多士》和《春秋·僖公九年》残石,共229字,古文占76字。此外还有一百多块碎石,小者1、2字,大者40余字,散落在各收藏家手中,字数无法统计。

1945年,西安市许土庙街(为唐时中书内省旧址)首次发现三体石经《尚书·康诰》残石一片,仅表刻,无背刻,共35字,其中古文占11字。解放后,在西安市距离上述出土地附近又发现石经残石一片,表刻《尚书·梓材》篇,存10行33字,古文8字,背刻《春秋·文公元年二年》经文,残存10行50字,古文15字。

魏三字石经,以古、篆、隶三种不同的字体写刻,在古文字学和校勘学上有很大价值,在中国书法史和汉字的演进发展史上更具有非常重要的意义。特别是古文一体历来为人们所尊崇,北宋郭忠恕著《汗简》,引用魏三字石经,古文有122字,夏竦著《古文四声韵》,引用石经古文亦达114字。

目前故宫博物院(所藏三体石经残石,存文古篆36字,小篆39字,隶书35字,计11行110字)、洛阳博物馆(所藏《春秋》残石,存字最多,计345字)、河南博物院、日本京都藤井有邻馆、东京书道博物馆等地均有收藏。

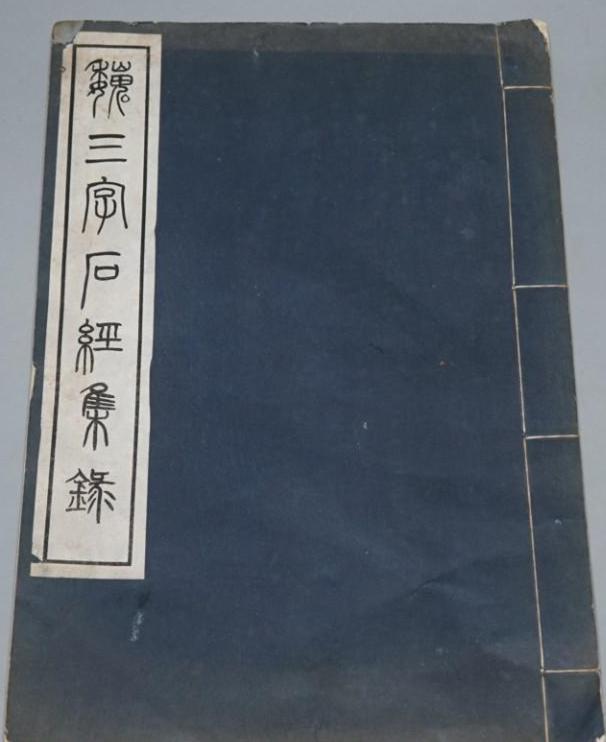

孙海波《魏三字石经集录》,1937年出版,8开线装本,全1册,据版权页可知,当时仅印了150册。此书在旧书网上所售多为台湾70年代的翻印本。收藏家、大学者容庚,在其1925—1946年记于北平(今北京)的《北平日记》中记录了与该书相关的信息:“1937年11月12日,八时进城。访孙海波,以新郑铜器、《魏三字石经》印本见贻。”“1939年12月18日,早授课。校《魏三字石经集录》,发见君奭一石大可疑。”“1943年8月10日,校孙海波《三体石经记录》。”

在上世纪20年代,国运多舛,当时近百方三体石经残石先后在洛阳附近出土,多数残石出土后并没有得到妥善保存,有的甚至流落海外,至今下落不明。所以孙海波《魏三字石经集录》一书中所收部分拓本的真实性一度亦受到质疑。如商承祚先生曾撰文指称《君奭》《多方》残石为伪刻。实际上。被商承祚先生斥为伪刻的《君奭》《多方》残石与其他残石所刻的《尚书》文字相比。结构、用笔、字体风格并无二致。许多字甚至是出于同一人的手笔。因此,被商承祚先生斥为伪刻的《君奭》《多方》残石其实不伪(2010年1期《平顶山学院学报 》赵立伟《孙海波<魏三字石经集录>所收<君奭>、<多方>残石真伪辨》)。