01

历史人物的评价标准问题,一直没有定论,或者说很难有定论。所以说,评价历史人物的标准问题是我国史学界长期争论而没有得到很好解决的老问题。

建国以来关于历史人物评价标准问题的讨论大致可以80年代为界分为前后两个阶段。前一阶段是指从1949年直到80年代。在这一阶段,马克思主义唯物史观成为学术界公认的评价历史人物的基本尺度。历史人物评价标准讨论是在唯物史观一元论标准的框架内进行的,但内部仍任有较大争议。

在建国初期,史学界关于历史人物评价的标准有两种意见。一种意见认为,评价历史人物不必先设立一些固定的限制或硬拟出一个适用于万世不变的公式性的标准。尚钺认为,任何时代具体的社会生活都是异常复杂的,想以一个固定的公式来加以概括,是唯物辩证法所不允许的,事实上也是不可能的。

另一种意见认为,应有统一、固定的标准。而对评价历史人物的具体标准,又各有所持,各有表述,大致有三种主张:

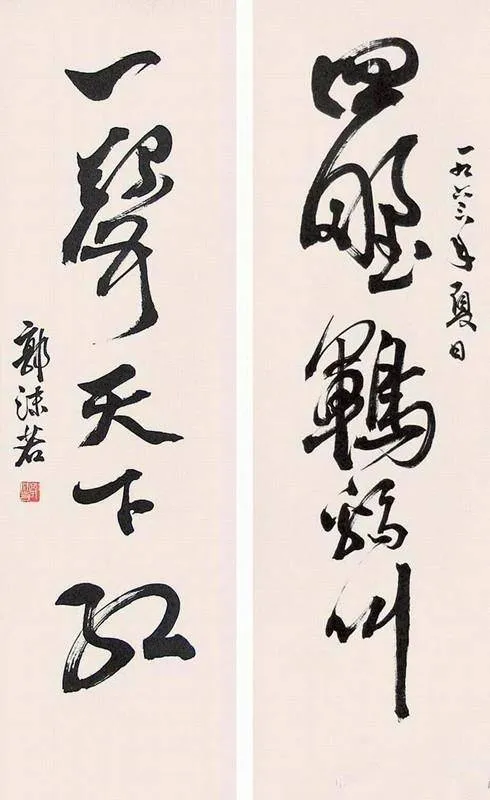

一是以郭沫若为代表提出的“唯一标准”说,即主张以历史人物对历史发展所起的作用为唯一标准;

二是以杨荣国、端云等人为代表提出的“两个标准”说,即主张应以推动还是阻碍历史发展,对人民有利还是有害两个标准评价历史人物;

三是以嵇文甫为代表提出的″三个标准”说,即在以上两条标准之外,加上第三条标准一可以表现我们民族高贵品质。

经过史学界对此长期广泛的讨论,到上世纪80年代后半期,虽然未取得一致意见,但趋向于寻求一个统一的基本标准,即依据马克思主义的基本原理,综合考察历史人物的全部活动,看其对当时社会和整个人类社会的生产发展和历史进步起了推动促进作用,还是起了阻碍和破坏作用。[1]

自90年代特别是90年代中期以来是后一阶段,历史人物评价标准讨论开始跳脱唯物史观一元标准模式,日益走向多元化。特别是新史观的广泛采用,带来了对一些传统的历史人物的重新评价问题。在新史观影响下形成的对人物评价的新视角、新观点、新结论,往往和传统的说法大相径庭,甚至相悖。

这里出现了评价历史人物的具体细化的原则:

一是历史性原则。评价历史人物也要把问题提到一定的历史范围之内,只有将历史人物放在他们所处的社会历史环境中,坚持历史性原则,才有可能对其进行客观全面的评价。

二是客观性原则。正确评价历史人物要从他一生的全部活动出发,结合社会历史条件与历史人物个性的实际,以发展的眼光进行全面的探讨,切奠局限于时一事,抓住一点概括一生,攻其一点不及其余。

三是阶级性原则。坚持阶級性原则,其实质是采取阶级分析的方法,把历史人物放在一定的阶级地位考察,充分发掘历史人物动机背后的阶级动机,以便更为深刻地揭示历史发展的规律,也更有益于对历史人物进行较为公正的评价。

四是价值性原则。在列宁看来,“判断历史的功绩,不是根据历史活动家没有提供现代所要求的东西,而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西”。这种“新的东西”从根本上说,应该顺应历史发展潮流,有利于生产力发展和社会的进步。这是我们判断历史人物价值的基本标准。[2]

02

1959年"替曹操翻案"的大讨论不仅厘清了关于曹操的许多史实,而且推动了对曹操等历史人物的研究。其中。体现唯物史观这一评价总原则的多种具体标准与观念,如历史作用标准,阶级标准和历史主义观念得以综合运用,弱化了最基本的道德原则。

建国前,曹操在民间的形象是奸臣,“白脸”的代表人物。最大的原因恐怕是《三国演义》中的奸臣形象,特别是后世以《三国演义》为蓝本的各种文艺作品(戏曲、评书、小人书等)将曹操这种恶劣形象不断强化。

苏轼《东坡志林》曰:“至说三国事,闻刘玄德败,频蹙眉,有出涕者;闻曹操败,即喜即快”。可见曹操的“奸臣白脸”至少在宋代已经定型了。

替曹操说话的第一个历史学家应该是郭沫若。他认为,曹操是了不起的历史人物,他对于民族的发展和文化的发展有大的贡献,在同时代人中贡献最大,但却被后人魔鬼化了。冤枉地做了一千多年的反面教员,我们在今天是要替他恢复名誉。历史学家翦伯赞,对于郭沫若的观点,很是赞同。他发表了一篇《应替曹操恢复名誉》一文。

1959年2月,毛泽东读了《光明日报》上发表的翦伯赞写的《应该替曹操恢复名誉》一文后说:曹操结束汉末豪族混战的局面,恢复了黄河两岸的广大平原,为后来的两晋统一铺平了道路。《三国演义》的作者罗贯中不是继承司马迁的传统,而是继承朱熹的传统。

4月23日,《北京晚报》刊登了北京大学教授吴祖缃写的《关于〈三国演义〉(三)》(案:《关于〈三国演义〉》之一、二,分载于1959年4月9日和15日《北京晚报》第三版)。毛泽东读后,即于吴文发表的第二天,毛泽东专门请毛泽东办公室秘书林克找来吴文《关于〈三国演义〉》之一、二来看一看(参见《建国以来毛泽东文稿》第8册第219页)。他对吴文中关于不能因为《三国演义》中有“拥刘反曹”的正统历史观,就否定它的民主思想的观点,十分注意。此次毛泽东虽然没说什么,但联系他此前此后对曹操的评价,亦可将此列入他评曹操的范围。

至此开了为曹操“翻案”的历史。

从《光明日报》,再到《人民日报》半年之内见报的文章就有140多篇。

1959年为曹操翻案的文章结集而成的《曹操论集》,1960年由三联书店出版。

03

历史人物的评价标准问题,一直没有定论。所以,我检索了很多资料,都没有得出一个统一的结论,在这篇文章,我使者阐述一下我自己的观点。

人们常常喜欢说“盖棺定论”的说法。但是对于历史人物的评价,盖棺未必就能定论,特别是对于那些本身就有一定争议的历史人物。因为,历史评价可不是历史事实问题,而是价值观问题。而价值观是在不断发展的。比如三十年前我们对某个历史人物的认知,放在现在非常有可能被推翻。这就是社会的变迁,对价值观的变迁必然发生重大影响。

《中学历史教学大纲》明确规定:“一些历史人物对历史发展有重要影响,也应该正确地、实事求是地给以叙述和评价。对历史上某些反面人物,要进行分析批判。老师应要求学生对历史事件和历史人物有正确的认识……”

首先,正确评价历史人物,还原历史人物的真实面目的前提。这要求我们要发扬“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”的精神,获取大量材料,充分了解历史人物的作为,而是不是受小说戏剧等文艺作品的影响,将历史人物脸谱化、陈式化。

比如,用《三国演义》的吕布形象来评价历史上的吕布,是不太合适的。只读《三国志》中的吕布传记来评价吕布,我觉得也是不全面的。要结合《三国志》内和吕布有过交集的所有记述,还要参考《后汉书》等记录,才算资料稍微充足。应该说网络时代的发展应该为“动手动脚找东西”提供了太多的便利,现在的研究者利用电子检索可以解决前人要花数以月计才能获取的信息。

葛剑雄就说,对历史人物的评价可以体现不同的价值观念,例如对同一个人的同一件事,不同观念、立场、信仰、感情或利害关系的人可以有不同的判断,不同时代也会有不同的评判标准,这是非常正常的。但无论如何,大家评价的事实基础应该是一致的。不能因为价值观念的不同,就对历史事实进行隐瞒、虚构、夸大、歪曲、篡改。更不能在毫无事实根据的情况下,仅仅凭概念、猜测、推理来评价历史人物或者将莫须有的罪名强加于人。[3]

第二,评价历史人物也要把问题提到一定的历史范围之内,只有将历史人物放在他们所处的社会历史环境中,坚持历史性原则,才有可能对其进行客观全面的评价。

我们还是用吕布举例子。比如,我们评判吕布杀丁原、杀董卓的时候,可不要用现代的想当然主义。“他就是个‘三姓家奴’,喜欢认贼作父”,给历史人物盖棺定论。应该把历史人物放在历史中,分析当时的主客观条件,再去探究事件的原因。在此基础上进行的评价,我才认为是相对公允的。

这样要求我们要深刻的将历史人物的评价放在当时的政治、经济、文化、军事环境中去考察。比如吕布的失败其实和中原豪族对地方政权控制有一定的关系。理解这层原因,对历史人物的评价会有一个新的角度。

还有就是,自古以来我国的宣传都是两套话语体系,表明上看起来是仁义道德都要讲足,真实的动机未必如此。这个如果不仔细分析,很多读史的人很容易掉到坑里。比如皇帝的圣旨都要先写着三皇五帝是怎么说的,圣人是怎么说的,然后再说具体的事情。这些事情和圣人没啥关系,圣人为了达到自己的目的,改动史料的时候也屁颠屁颠着呢。恩,“春秋笔法”最早说的就是孔子。孔子修《春秋》坚持自己的原则,然后《春秋》中所记的八百多起事件,大多数周天子、诸侯、卿大夫的重大活动,而奴隶的反抗斗争则概不记入。

第三,可以适当的代入情景去了解考察历史人物。虽然这个原则是非常主观的,但是确实这是我自己的一个特有的体会。这帮助我很好的理解了很多历史上的问题。

我在《说三国 |写在前面:我是怎么样读历史的?》中举过一个例子。某位老板一首缔造了某家公司,经营了一段时间,公司运行正常后,把这家公司交给总经理打理。慢慢的,总经理带着队伍,全面接管公司的客户、人事、财务等等权利,过了若干年,总经理然后去外面重新开了一家公司,把原来公司的所有员工挖走,把所有客户带走。老板和总经理会怎么相处?如果把这个情形带入到皇帝和权臣,是不是更好理解了?是不是会瞬间明白皇帝为什么怀疑“总有刁民(权臣)想害朕”?

[1]徐小军.再谈历史人物的评价问题[J].前沿.2005,10

[2]程恩富,詹志华.确立历史人物评价的若干原则[J].中国杜会科学报.2015.9

[3]葛剑雄.历史人物的评价应该以事实为依据[J].探索与争.2004.3