1999年9月18日,在新中國成立50周年之際,中央專門頒發了"兩彈一星"功勳獎章,表彰23位為"兩彈一星"作出突出貢獻的專家。

其中,有七人獲得了榮譽,其中一人的存在讓許多人感到有些驚訝,但當人們了解他的故事時,有一種尊重感。

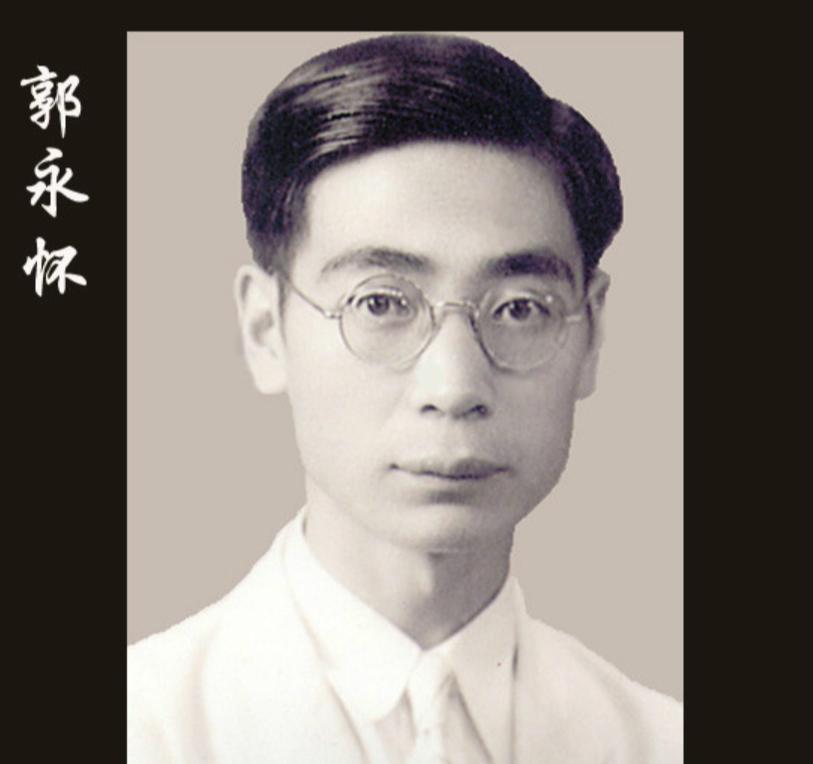

他的名字叫郭永懷,與"二拍一星"榜單上很多著名科學家不同,郭永懷的名字實在是陌生,但他卻為"兩拍一星"計劃做出了不可磨滅的貢獻。

1909年,郭永懷出生于山東省榮城市滕家鎮,家庭條件相當普通,父母是誠實的農民。但郭永懷的父親非常重視孩子的學業,在他10歲的時候,就送他去上學。郭永懷從小就很聰明,是當之無愧的學術霸主,他17歲時就以優異的成績,進入了青島大學。三年後,他進入南開大學預科理工科班,經過兩年多的努力,他順利從預科畢業,正式考入大學。

俗話說,"有很多英裡,伯樂不經常。"很幸運,他這輩子都能遇到一個欣賞自己的人,郭永懷也真的遇到了他。在南開學習期間,他的傑出才華被顧景輝先生看到了,他不是中國第一位女實體學博士,畢業于耶魯大學、密歇根大學等名校。當她看到郭永懷的才華時,經常指導郭永懷去學習,随着郭永懷在自己的門下學得更好,她推薦郭永懷去華北大學去找饒玉泰教授深造。

郭永懷一直在天津、北京深造,師資自保養,饒氏兩位碩士,這使得他的實體基礎打得相當紮實,學術能力很強。随後,在薪酬招生委員會組織的出國留學入學考試中,他在五門課程中獲得了350分以上,與錢偉昌和林家璇的分數相同。于是考試得出了一個有趣的結果,委員會原本隻招收一人的計劃,被他們三人打破,三人同時被錄取,委員會為他們打破規則,增加國外名額。

就這樣,31歲的郭永懷開始了他16年的留學生涯,在國外,他還是當之無愧的學者。進入多倫多大學後,他在不到半年的時間裡完成了論文,順利獲得了碩士學位,然後進入了著名的空氣動力學研究中心——美國加州州立大學,成為馮·卡門的弟子。正是在這裡,他遇到了弟弟錢學森,兩人很快成為了朋友,經常在業餘時間開車出門兜風。在錢學森的幫助下,他的工作進展非常迅速,并成功獲得了博士學位。

在他成功畢業後,他與錢學森先生一起解決了另一個問題,當時為了提高飛機的速度,學術界一直在探索如何讓飛機突破音障,他們決心挑戰這個問題。通過他們的不斷努力,他們終于取得了很大的突破,兩人共同提出并确認了臨界馬赫數的概念。此外,郭永懷在1949年,在應用數學研究中,為奇異曲解的重要理論,創造了一種計算簡單、實用的PLK方法。這兩項研究,讓郭永懷成為世界知名科學家,突然被美國學術界所熟知。

在他成名的那一年,東方祖國也迎來了曆史性的轉變——新中國的成立。新中國的建立,讓很多海外華人、學者們極為興奮,郭永懷、錢學森等人一直在關注祖國的變化。新中國成立前夕,他們就已經在讨論如何回歸祖國,為國家貢獻自己的知識。郭還參加了康奈爾大學的中國科學家協會,在那裡我們讨論了該國的狀況,并思考了中國未來的發展。

然而,當國民黨失敗時,美國意識到,新中國要想發展,就需要更多的人才,留學的人是新中國不可缺少的重要資源。是以,美國采取了各種措施限制他們回國,甚至提議禁止中國學者出境。

然而,這一切未能阻止他們回國,錢偉昌、錢學森等人提前回家,郭永懷不顧身邊親朋好友的勸阻,決定選擇回國。錢學森先生回家後,多次給他寫信,希望他能馬上回來,最好是多帶一些人。這也堅定了郭永懷擺脫阻撓的決心,他燒毀了在美國的所有手稿,然後在1956年,回到了已經離開16年的國家。

當時,新中國正處于廢舊階段,郭永懷回國後,再次與前搭檔錢學森一起,投入到力學研究所的建設中。同時,他們還成立了中國科學技術大學力學、力學工程和化學實體系。之前郭永懷的朋友勸告他,說在美國有這麼好的科研條件,有這麼好的平台,為什麼要回到貧窮白白的中國呢?郭永懷以行動回應,為了能夠為國家服務,他甚至毀掉了自己十多年來收藏的大量科研資料和講義手稿,可以說是他一生的努力。

但與祖國相比,這些都算不了什麼。郭永懷等人開始學習,正在一邊重建,一邊摸索着研究,難度可想而知。這些老一輩的大師,正是在這種環境下,創造了一個又一個的奇迹,讓中國飛速發展。

郭永懷對中國的貢獻相當可觀,在"二拍一星"中,郭永懷是唯一一個涉足這三個方面的大師。1960年,蘇聯不僅停止向中國供應所有裝置和材料,而且還撤回了中國所有核工業專家,這種做法無疑給中國羽翼未豐的核工業帶來了緻命打擊。在這種困境中,出現了一個由105名專家組成的團隊。郭永懷被任命為第九研究院副院長,負責場外試驗委員會,負責核武器的實驗和武器化。

為此,郭永懷經過大量研究,結合實際,指導我國第一個爆炸力學的科學規劃。同時,他還負責核電研究,提出了"鐵條"的設計思路,經過他的不斷努力,順利地讓國内力學和核武器實驗很好地結合在一起。随後,郭永懷還負責反潛核武器在水爆炸力學和流體動力學等相關技術方面的工作。為了兩枚射彈,錢學森和他共同設計了空氣動力學研究所的發展藍圖,在研究所的準備過程中,他擔任了技術工作組的副組長。

除了理論指導和研究,郭永懷的工作還涉及具體的實驗項目。為了加快核武器的研究,研究團隊被調到青海新的研究基地,不僅在高原3800多米,而且氣候非常惡劣,大多數時候必須穿棉質衣服勉強抵禦寒冷,還要遇到飛沙和岩石等極端天氣。由于當時的惡劣條件,郭永懷等研究人員在工作中遇到了很大的困難,我們經常遇到高原反應。

面對這些困難,郭永懷帶着大家堅持,為了實驗,他們往往要吃又睡,還要在青海和北京之間來回穿梭。郭永懷當時已經半百多歲了,但他仍然充滿活力,與大家一起在惡劣的戶外環境中,進行核武器爆炸試驗工作。終于,經過研究團隊的不懈努力,1964年,随着西北沙漠的一聲巨響,新中國的第一顆原子彈正式出現。在沒有蘇聯援助的情況下,在國際技術的阻撓下,郭永懷等科學家克服了許多困難,最終完成了核武器的制造和爆炸。

工作圓滿完成,讓大家都很開心,但對于郭永懷來說,這僅僅是個開始。他繼續投身于後核武器研究,對研究所當時遇到的問題以及一些未知數得出了重要結論,使後來的研究更加順利。最重要的是,在氫彈研究方面,針對一些結構形式、重量、減速裝置等項目在研究過程中,他提出了相應的科學解解理論,在郭永懷的幫助下,氫彈研究團隊逐漸解決了困難,經過三年原子彈試爆成功,我國第一顆氫彈也成功爆炸。

此外,郭永懷還負責反潛核武器在水中爆炸物力學和水動力學等相關技術研究指導工作,還繼續指導具體實驗工作,在他的指導下,潛對地飛彈、地對空飛彈、氫氧火箭發動機和反導系統的研究與試驗都取得了巨大成功。郭永懷在"兩彈一星"領域的人造衛星研究工作中也發揮了重要作用。

1957年,蘇聯成功發射第一顆人造衛星後,中國開始讨論如何建造衛星。郭永懷是大力倡導發展衛星的人之一,他認為,中國要強,就必須大力發展航天事業。當他回到學校組織他的學校時,他翻譯了許多流體力學的傑作,他很早就開始了他在航空航天領域的研究工作。是以,在談到人造衛星的具體研究和實驗環節時,存在許多實際問題,他給出了準确的答案和假設。

在他和許多科學家的倡議下,中國開始研究衛星,研究得很好的郭永懷加入了負責衛星本體設計的研究小組和研究所的上司。1970年,我國第一顆人造衛星成功進入太空,這也是我國航天領域的一次曆史性突破,但遺憾的是,為此多次号召參與實驗研究工作,為郭永懷做出了巨大貢獻,卻沒有看到第一顆人造衛星的發射。

早在1968年,郭永懷就于10月抵達青海基地,準備發射飛彈熱核武器。為了做好實驗工作,他在青海基地停留了兩個多月,12月4日,正在準備實驗的郭永懷突然發現了一個重要的發現,研究取得了重大突破,他立即決定飛回北京。于是他攜帶了許多關于第二代核飛彈的重要資訊,前往蘭州換飛機,準備在5日清晨抵達北京。

當時,飛機起飛的時間不合适,很多人也勸他不要那麼快離開,再過一次安全出發。但郭永懷知道,研究工作是要注意與時間賽跑,他個人不喜歡浪費時間,是以堅持在這個時候開始。最終,飛機從蘭州出發,前往北京。

5日清晨,機場内的一些同志事先接到了他的消息,來到這裡迎接他。很快,他們看到了郭永懷的飛機,飛機一路順利,到達機場,也慢慢準備降落。但突然之間,有一幕是他們永遠不會忘記的,就在離地面隻有4500米的地方,飛機失控了,偏離了航向,直接墜入了跑道附近的玉米地。随即,飛機整體被大火吞沒,現場人員趕上去救人。

最終,飛機上隻有一人活了下來,郭永懷等人全部遇難。這一消息很快被彙報中央,周恩來總理得知此事後,當場淚流滿面,随後,他下令嚴查空難真相。在周總理的要求下,中央政府很快派出一個調查小組來查明墜機事件的真相。該事件是由飛機發動機故障和事故發生後飛行員的處理錯誤引起的,這導緻了悲劇。

由于這個錯誤,郭永懷去世,享年59歲。據幸存者說,在他去世前的那一刻,他無視自己的生命,與警衛一起用重要資訊保護公文包。他也成為"兩拍一星"獲獎者中唯一的烈士,他的犧牲是華人科學界的一大損失。他一生都在祖國的發展和奮鬥中,卻不幸在奮鬥的征途上死去,直到今天,這都是一件非常令人遺憾的事情。