假如網上那些年少輕狂的“小粉紅”們有一天真的成功推翻了原有的體制,建立了排外的政權,大概會是什麼樣的光景?上世紀七十年代高棉的“紅色高棉”政變為作為後人的我們展現了可能的結果。

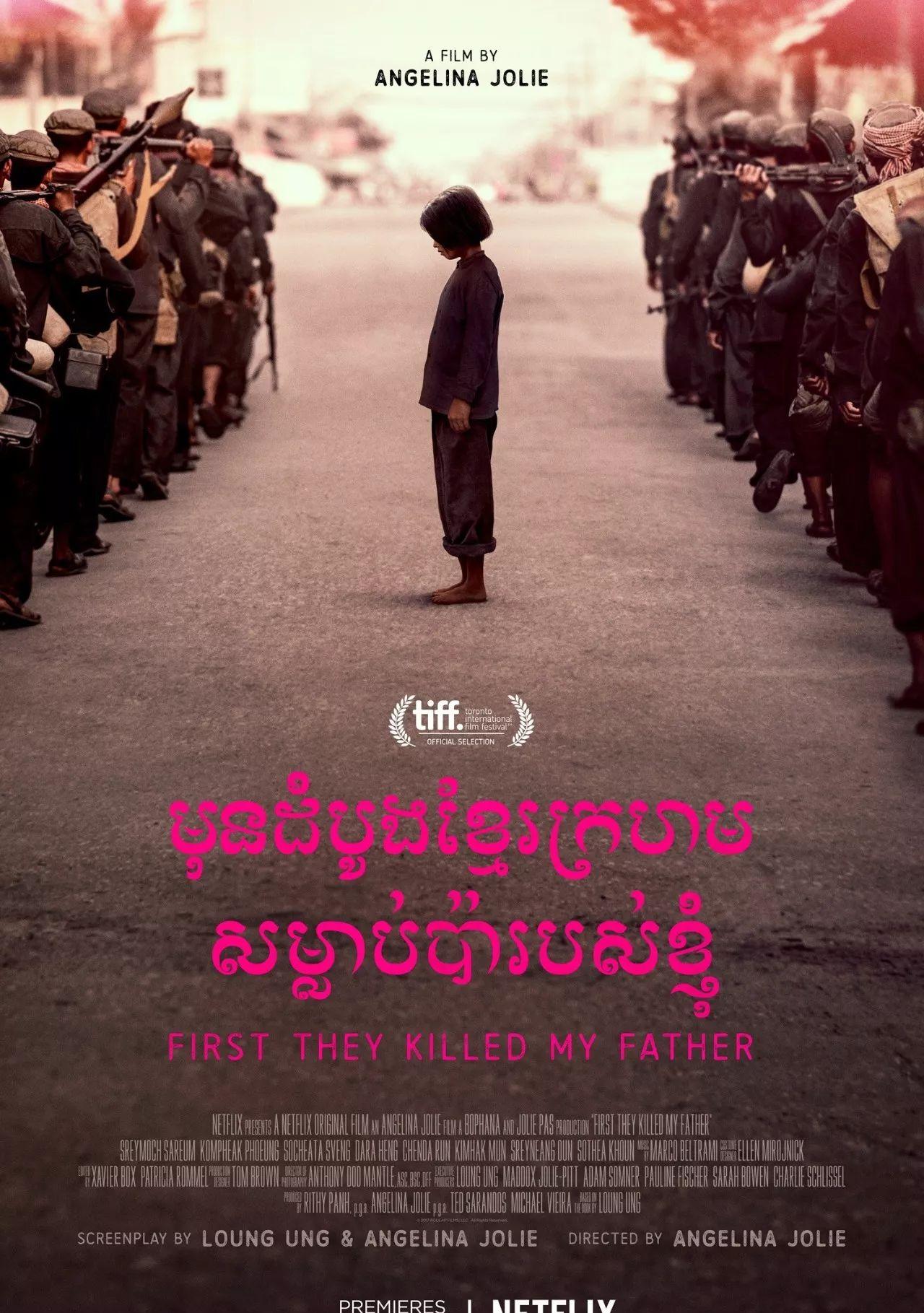

而假如它真的實作了,那麼平民們會有什麼樣的境遇?改編自同名回憶錄的《他們先殺了我父親:一個高棉女兒的回憶錄》(下文簡稱《他們先殺了我父親》)這部電影就以一個孩子的視角,側面展現了這種動亂對人民的影響。

安吉麗娜·朱莉作為導演創作的電影中,我就看過這部。之前她拍的《血與蜜之地》《堅不可摧》等影片我隻是耳聞,還沒怎麼看。但哪怕我不知道這是朱莉執導的電影,這部《他們先殺了我父親》在我看來,無論從内容上還是形式上看,成色都不錯。或許朱莉作為導演,真的有點上道了。

影片的時代背景是高棉“紅色高棉”政變,卻隻是克制地展現了一個本來生活無憂無慮的高棉小女孩一家人在政變時的遭遇。這樣的安排不僅基于原著的闡述視角,也基于朱莉對個人編導能力的自知之明。朱莉作為非科班出身的轉型導演,講不好多視角、大格局的故事并不奇怪。選擇一個對主創自己以及觀衆更有代入感的視角作為題材的切入點,對她來說是明智的選擇。當然,這種“以小見大”的視角切入如果拿捏不好,成片容易變得主觀、偏激且有誤導傾向。朱莉之前的電影作品是否有過這種原則性錯誤我不得而知,但慶幸的是,這回的《他們先殺了我父親》沒有什麼刻意的政治立場,戰争、政變的敵我雙方都為小女孩一家帶來了身心上的磨難。

同樣值得一提的還有影片的攝影,說不上絕對娴熟高超,但至少也相得益彰地服務于影片的主題表達。全片大部分鏡頭語言無論景别如何,都保持着和作為主角的小女孩近乎等高的角度,相當于展現小女孩眼中所看、心裡所想的事物,母題很凸顯;同樣地,為了契合小女孩的視角,影片的畫面基本上沒什麼特意顯得灰暗、冰冷的色調,因為小女孩并不知道這是一場注定讓他們家破人亡的動亂,也不知道他們下一步是走向幸福還是走向苦難,既然一切都是未知,索性影調也不需要什麼明确的定性。隻有偶爾出現了幾個鳥瞰航拍鏡頭,觀衆才更完整、更清楚地明白小女孩所處的環境和情形是怎樣的。

攝影是《他們先殺了我父親》的一大亮點

(多圖,可滑動觀看)

我知道有人說,這片子不足以展現“紅色高棉”政權哪怕萬分之一的殘暴、邪惡。我當然明白,畢竟有了《殘缺影像》《别以為我忘了:高棉失去的搖滾樂》等闡述了這段曆史的相關紀錄片,《他們先殺了我父親》對曆史的展現就顯得微不足道。但大家要知道,《殘缺影像》的導演潘禮德也是本片的監制,那些道理難道他不懂嗎?但作為主流類型的電影,最好不過是讓大家感同身受,觀衆隻有産生共鳴了,才有可能進一步了解、認識這段曆史。選擇選擇小孩子的視角正是出于這樣的考慮。

(在安吉麗娜·朱莉身旁的就是影片監制潘禮德)

為什麼要以小孩子的視角管中窺豹般的描述這段曆史?因為政變的不可知性在孩子的印象中尤為明顯。小孩子除非受到強制性的思想教育,否則他們不會懂什麼主義、信仰和立場,他們隻想着和爸爸媽媽、哥哥姐姐以及小朋友們一起玩,當然還有吃好睡好。戰争一爆發、動亂一發生,孩子們隻知道再也不能像以前一樣吃好吃的、玩好玩的,更不知道接下來什麼時候能回家、接下來家人還能不能在一起。無家可歸的小孩兒甚至隻要有人能給他們一個家,基本上幹什麼都心甘情願。而說到戰争,最後小女孩和其他流民躲避戰火時險入雷區那場戲,真的形象地展現了戰争“自食其果”的可怕:流民中除了小女孩自己,誰也不知道樹林裡哪塊地埋了地雷,因為那都是小女孩被拉到童子軍以後,和其他“小壯丁”一起埋的,而她的兄弟姐妹已經進入了雷區,生死未蔔,這對她而言簡直是内心上的煎熬。然而,如果之前小女孩和她的兄弟姐妹不按照母親的囑咐,隐姓埋名逃出不管人死活的“勞改區”,最後被童子軍收留,那麼她又能否活到這一刻?戰争和政變中,平民“身不由己”的苦衷對手無縛雞之力的孩子們而言,更為刻骨銘心。

直到現在,社交網絡上還有“小粉紅”還在以引戰、排外為樂。可他們不知道,真正的戰争不是玩“絕地求生”。一旦戰争真的爆發,你不一定能吃到雞,但你很有可能當機。2017年即将結束,暫時想不到什麼心願,希望新的一年裡,世界少一些戰争和動亂吧,畢竟在人禍面前,誰也不能幸免。