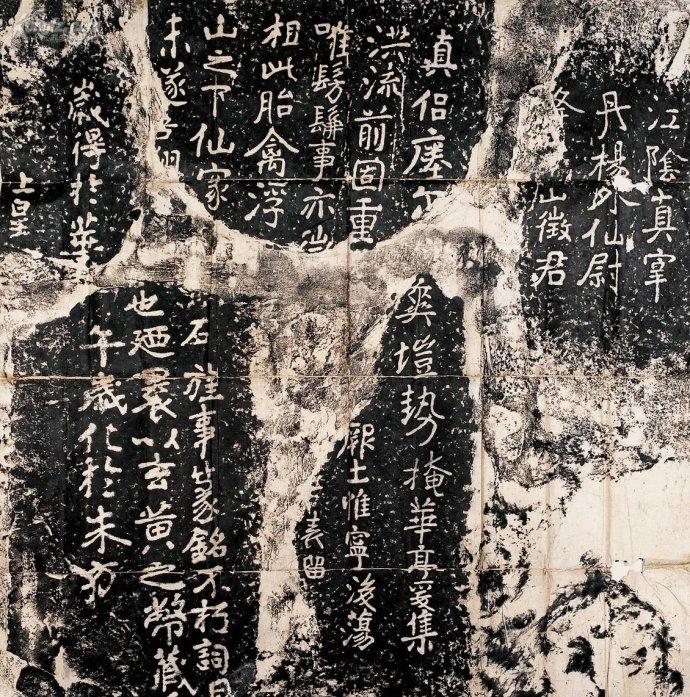

南北朝梁國摩崖刻石《瘗鶴銘》的宋拓本。剪條裝,共15頁,每頁 2字,縱24.5厘米,橫14.6厘米。書法厚重高古,用筆奇峭飛逸,雖稱楷書,略帶隸書和行書意趣,字裡行間顯露出六朝時期的風韻,為隋唐以來楷書的風範。曆代文人書法家評價甚高,對後世書壇有較大影響。

此銘早拓本流傳極少,此冊紙墨醇古,字無剜剔,神完氣足,宛如真迹,“未逐吾翔”的“逐吾” 2字左隻稍損,“翔”字左“羊”部右點尚見;“胎禽浮”的“浮”字左下點尚存,實為現存最舊拓本。此拓本有潘甯題簽,潘甯王文治、費兆锟、鐵保等跋,并有南宋“遊似”、清“崇恩私印”、“石賓”等藏印23方。張彥生《善本碑帖錄》著錄。現藏故宮博物院。

《瘗鶴銘》是一部石刻,原在江蘇鎮江焦山西麓石壁上,宋時被雷擊崩落長江。清康熙五十二年(1713年)由陳鵬年募工移置山上,後砌入定慧寺壁問。該石刻題載華陽真逸撰,上皇山樵書。關于作者和年代曆來有不同說法。宋黃庭堅、蘇舜欽認為是王羲之所書,也有人認為是唐人顧況、王鑽書。宋金石家黃伯思考為梁陶弘景書,後世多同意這種說法。陶弘景(452—536),字通明,晚号華陽真逸。

《瘗鶴銘》字型厚重高古,用筆奇峭飛逸,楷書中揉和了隸書和行書的風格,頗受六朝書法的影響。宋黃庭堅譽為“第一斷矽殘壁,豈非至寶”。曹士冕《法帖譜系》雲:“筆法之妙為書家冠冕。”宋吳琚在詩中描繪:“遊僧誰渡降龍缽,過客争摸《瘗鶴銘》。”可見人們對此銘的重視。其書法對後世影響很大,為隋唐以來楷書之風範。

鎮江焦山景色秀麗,自古為文人墨客流連之勝地。山岩現存曆代名人題記刻石,以《瘗(y ì)鶴銘》名震中外,被譽為“大字之祖”、“書家之雄”。此銘原刻在焦山之足,不知何時崩裂。因常年淹沒波濤之中,人們隻能伺冬春之交水落時,于石隙間摹拓而傳之。金石學者以所得字,補全原文。銘文稱:“華陽真逸撰、上皇山樵書”。言壬辰歲于華亭(今上海松江縣)得一鶴,甲午歲天折於朱方(今江蘇鎮江市),養鶴人把它埋葬并撰銘勒石。由于撰書者沒有披露姓氏而托名仙侶,沒有披露年代而隻記有幹支,是以給後人留下一個難解之謎。考據者衆說紛壇,幾成訟事,而争議至今仍無定論。一說書者為王羲之。《瘗鶴銘》著錄入書最早為唐孫處玄所撰《潤州圖經》,此書南宋時失傳。據歐陽修《集古錄》引:“按《潤州圖經》,昔傳為王羲之書。”但歐陽修并不信此說,他緊接上文道:“然不類羲之筆法,而類顔魯公,不知何人書也。”黃庭堅則特别贊賞此銘:“右軍嘗戲為龍爪書,今不複見,餘觀《瘗鶴銘》,勢若飛動,豈其遺法耶?歐陽公以魯公宋文貞碑得《瘗鶴銘》法,詳觀其用筆意,審如公說。”(《題〈瘗鶴銘〉後》)

北宋蘇子美、南宋趙溍、元郝經伯、明袁中道,清聖祖、清高宗、吳雲、錢升諸人都持此說,其原因大抵如袁中道所稱:“魯直於書學極深,似有可憑,近世名士以為據。”

對王羲之書持異議者有三,一是蔡襄:“瘗鶴文非逸少字,……自隋平陳中,國多以楷隸相參,瘗鶴文有楷隸筆,當是隋代書”(《忠惠集》);是黃伯思,以王羲之經曆與銘文中幹支相對照,晉成帝鹹和九年甲午歲,羲之年方32歲,不應自稱真逸。三是鶴銘中“雷門去鼓”的典故出自《臨海記》:“昔有鶴晨飛人會稽雷門鼓中,于鼓聲聞洛陽,孫恩砍鼓,鶴乃飛去”。劉昌詩引此典故,以為“恩起兵攻會稽,殺逸少之子凝之,蓋在隆安三年,砍鼓必在此時,豈複有羲之,誰肯遽取以為引證哉?”(《蘆浦筆記》)

二說書者為梁代陶宏景(456 —536 年)。此說先由黃伯思提出,其《東觀餘論》中論辨甚詳。此說未有馬子嚴、曹士冕、蔡修、胡仔、劉昌詩,元有陸友、陶宗儀、柳貫,明有都穆、顧元慶、王世貞,清有顧炎武、孫克宏、程康莊、林侗,王士禛、王昶、孫星衍等人贊附,如翁方綱所言,“以為陶隐居者,……凡數十家”,(《銘出陶貞白辨》)主要依據如下幾點:一、就書法而言,黃伯思稱:“仆今審定,文格字法,殊類陶宏景”。

馬子嚴雲:“近觀陶隐居諸刻,反複詳辨,乃知此銘真陶所書,前輩所稱者衆矣,惟長睿之說得之。”(《焦山志。馬子嚴題》)曹士冕雲:“焦山《瘗鶴銘》筆法之妙,為書家冠冕,前輩慕其字而不知其人,最後雲林子以華陽真逸為陶宏景,及以句曲所刻宏景朱陽館帖參校,然衆疑釋然,其鑒賞可謂精矣。”(《法帖譜系》)清人顧炎武、王昶都以陶書與鶴銘相似而認為銘為陶書無疑。

二、就别号而言,黃伯思以陶“自稱華陽隐居;今曰‘真逸’音,豈其别号與?”蔡修雲:“予讀《道藏》,陶隐居号華陽真人,晚号華陽真逸。”(《西清詩話》)胡仔引《西清詩話》并加考證。劉昌詩稱:“漁隐考訂華陽真逸為陶隐居,推原本末,或庶幾焉。”王世貞也認為胡仔論辨“似更有據”,又明人周晖《金陵瑣事》引稱:“唐。李石《續博物志》雲:”陶隐居書《瘗鶴銘》‘。“王士禛《香祖筆記》中稱:”顧元慶作銘考,曆引諸說,而未及引此證之。“并直言鶴銘為陶所書。

三、就幹支推論,黃伯思雲:“又其著《真诰》,但雲己卯歲而不著年名,其他書亦爾。今此銘壬辰歲,甲午歲亦不書年名,此又可證,”黃又以銘文中幹支與陶宏景經曆相對照,千辰歲為大監十一年、甲午為天監十三年,其時陶宏景正在華陽。董逌、柳貫均引此說。程康莊則進一步指出:“華陽在潤州境内,焦山相去頗近,自屬其杖履間物,當其往來幽境,欲借名山以傳,姑秘其名字,令後人摸索得之……考貞白昔欲上升,頗以名心為累。”

(《跋瘗鶴銘》)

對陶宏景一說,亦有異議者,如董逌雖全文引黃伯思的見解,但認為“茅山碑前一行貞白自書與今銘甚異,則不得為陶隐居所書”。(《廣川書跋》)董文敏則認為:“昔人以《瘗鶴銘》為陶隐居書,謂與華陽帖相類,然華陽是率更筆,文氏停雲帖誤标之耳。”(甕方綱引《容台集》)

三說為唐代王瑣(貞觀間人)、顧況(727 —815 年)、皮日休(834 —883年)書。

王瓒說由章惇提出,蔡佑贊成此說:“……世因謂羲之書,雖前輩名賢皆無異論,獨章子厚丞相不以為然。……其側複有司兵參軍王瓒題名小字數十,與《瘗鶴銘》字畫一同,雖無歲月可考,官稱乃唐人,則章丞相可謂明鑒也。”(《焦山志》引《蔡佑雜記》)劉無言亦疑為王瓒書。但黃伯思認為王瓒字畫“雖頗似《瘗鶴銘》,但筆勢差弱,當是效陶書,故題于石側也,或以銘即瓒書誤矣。”顧況說。沈括直指為顧況書。歐陽修《集古錄。跋尾真迹》中稱:“或雲華陽真逸是顧況代号,銘其所作也。”但又在《集古錄。跋尾集本》中改變說法:“華陽真逸是顧況代号,今不敢遽以為況者,碑無年月,疑前後有人同斯号也”。趙明誠則提出異議:“歐陽公《集古錄》雲:華陽真逸是顧況代号。餘遍檢唐史及況文集,皆無此号,惟況撰《湖州刺史廳記》自稱華陽山人爾,不知歐公何所據也。”(《金石錄》)沒有人正面回答趙明誠的質疑,卻有人重複顧況道号為華陽真逸,或認為銘為顧況書,如袁中道、焦竑、朱彜尊諸人。

對于顧況書之說,董逌稱:“餘于崖上又得唐人詩。詩在貞觀中已列銘後,則銘之刻非顧況時可知。”(《廣川書跋》)又談,此詩即王瓒所書者。皮日休說。至清代始由程南耕提出,袁枚深信不疑,為之作跋,何焯、丁敬更引皮詩作證。其主要依據有三:一是以皮日休經曆與銘文幹支相對照,“鹹通十三年壬辰,僖宗乾符元年甲午,襲美正在吳中,其年相合”。二是皮日休“有悼鶴詩雲:”卻向人間葬令威‘,此瘗鶴之證也;又自序其詩:’華亭鶴聞之舊矣,今來吳以錢半千,得鶴一隻,養經歲而卒,悼以詩。“

陸龜蒙和詩雲:“更向芝田為刻銘,‘此撰銘之據也,”(袁枚《随園随筆補》)三是“集内與茅山廣文南陽博士詩皆不書姓氏……集内他處,稱丙戌歲,庚寅歲,皆不書年号“。(汪大成《跋汪退谷瘗鶴銘初稿》)對于此說,翁方綱認為:”襲美在吳壬辰、甲午之年,去歐、黃時才二百年,不應以二公博古者,緻多考據之異。“”夫《潤州圖經》已相傳為王右軍書,此書已是唐人所作,則豈有皮襲美之理乎?“對皮詩中悼鶴詩及序,翁方綱解釋為”蓋皮、陸作詩時,同在吳中,必熟知是銘之梗概,故兩人屢用于篇中,并非實有勒銘之事“。(《瘗鶴銘非出晚唐辨》)

近幾年《瘗鶴銘》的研究複又引起各界的興趣,傾向陶宏景說居多,也有王羲之、皮日休以至中唐無名氏之說。目前尚處在各抒己見階段。如能在前人研究成果的基礎上,在辨異證同和補遺、糾缪方面下一番功夫,《瘗鶴銘》所包藏的奧秘是可以揭曉的。(殷光中)