來源:東莞時代網-i 東莞

時代在變遷,民國十一年(1922年)夏天,榮裕離開了家鄉,來到了全國人民的文化名城——北平。他從東莞會館開始,從學習教育人,從編輯到寫書,一步一步地腳印,直到1946年他回到家鄉,二十四年的人生既是光明的時刻,也是無奈的時光。

在北平二十四年間,榮琦的一生與東莞堂息息相關,從《榮玉北平日記》中可以看出。

毫無疑問,日記中最常見的詞是"老博物館"和"新博物館",要了解榮先生在北平的生活,就必須了解東莞禮堂。

1. 遷徙的幾次遷徙

民國十一年(1922年)的夏天,榮氏兄弟第一次來到北平,住在玄武區斜街東莞廳新館。8月考入朝陽大學法律系,榮兆祖考入北京大學。準備入學的容宇是由北京大學教授羅振宇介紹的,馬恒認為容對金文的研究是獨一無二的,有繼續深造的未來,是北京大學國家科學院的研究所學生。入院後榮榮兄弟經濟困難,東莞明倫唐按每人每年定期補助100元(海洋),而融融在北京大學半日讀書,為北京大學書記(影印),月薪8元(海,後為一般學生,每月生活費6元,基本夠用, 書本自己解決,以後月工資提高到30-50元)。當時,北京大學的宿舍還不能完全滿足學生的住宿需求。蓉蓉兄弟和廣東同行在北京大學附近合租了一所房子居住,并解決了自己的食物和所有學習和生活問題,直到榮融兄弟畢業(1925年畢業)。容先生回憶說:"餘詩交出王時,帶着姐夫住在老胡同裡,房子小得像漁船,每當冬天的小米、煤爐、火、皇室的衣服,都高興。(春天紅色房間的金石)

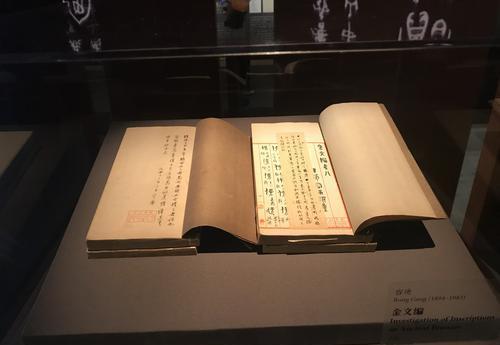

記者沈漢彥《黃金文本》的文字實錄

1927年9月,容雯搬到桦樹街12号。

1929年8月,容雯遷至雁洞苑24号。

1942年12月,榮偉遷至東莞廳新館。

1946年,南方回歸。

青年榮融記者沈漢岩翻拍

2. 榮榮和東莞廳

榮宇與東莞廳有着非常密切的關系。剛到北平時,恩裡克就住在了新的東莞廳。進入北京大學後,雖然租了老中青年胡同,但由于參加了"留在北京東莞社團"(其位置位于新博物館),是以經常參加博物館的農村人。在燕京大學任教後,他們大多在周六左右進城參觀玻璃廠,然後住在老博物館(主要是章子軒的房子)或新博物館。太平洋戰争爆發後,榮榮搬進了上坡街東莞廳新館。

榮偉在東莞會館的朋友,主要是在北京學習的東莞學生或在北京工作的東莞人。據《日記》初步統計,約有36人(親屬除外),20世紀30年代以前,主要是"留在北京東莞學會"的會員,特别是會員住在東莞會堂和朝陽區,以北京大學學生為主。如石少川、張培軒(謝德)、張培軒、闫紹付(于)、宗新、王少岑、于瑞元、馬英昌(Interco)、鄭和年、鐘敦耀、王榮佳(于勝)、倫慧珠等。1925年5月16日,在與張寅林見面後,他經常接觸。還有一些前輩,如倫明、陳全福、陳國軒(博偉)、張子軒等。

1922年10月,北京和東莞留宿研究所成立。該研究所主要關注留在北京中學的學生和畢業生。該協會旨在"連接配接感情,研究學術和基礎文化的推廣,以及社會的改善"。會場位于上思蘭街新東莞亭内。時任校長何作軍,羅偉(時任北京政法大學學生)任書記員,容宇、榮兆祖、倫慧珠(公立女子第一中學生,現居東莞禮堂)擔任考官。

東莞新館資訊地圖

1926年1月10日,北京東莞學會會員在東莞新會堂開會,因為原會長王榮佳畢業回到廣東,暫時選舉羅偉為董事長,并再次選舉羅偉為下屆會長,盧偉為編輯委員,羅偉、榮兆祖、榮榮、許光謙為主編, 同年6月出版《留北京東莞學會年刊》。

1918年,"北京東莞學會會員"設有"京中通信辦公室"欄目,注冊為較高價的電梯大廈"東莞腐胡同廳"有6人,注冊為較高價的電梯大廈"上坡街東莞新博物館"有19人。到1926年,"會員簿"上,登記為較高價的電梯大廈"腐胡同東莞廳"隻有張仲瑞(子流)1人,其餘14人注冊為較高價的電梯大廈"斜街東莞新館"。與東莞廳長期居住,與倫氏家族"兩個世界的好家庭"張博川家族合作。

1935年5月1日,容在《宋在吉金圖》中說:"十一五五,他和弟弟趙祖一起到北京大學學習,在那裡他聽戲,打牌,看電影,去博物館,每個星期一和星期二都很正常。這自責之後:"來北京呵護。"這不是浪費時間。它的朋友以他們的勤奮而聞名,并被那些太害羞而無法玩耍的人摧毀,他們都看着他們的片面而不是真實。"

晚年,記者沈漢彥翻拍

榮宇在和平時期初期在北方的生活,确實在大廳裡的活動被描寫得不少:

"陸毅、王榮佳、李希林來扔促銷圖。"(1925年1月24日)

"下午施少川受邀到新明劇院聽戲。(1925年1月25日)

"晚到城南遊樂園,鐘泰請聽戲,碧雲霞彈奏《豪尼關》。(1925年1月28日)

"很早就下雪了,下午就結清了。受史少川、陳宗軒、張、鐘、倫珠等人到新明劇院聽話劇,薛延琴演出《壽壽》,7點鐘回到東莞新館。(1925年1月29日)

《與史少川、鐘和蘇金光電影制片廠一起觀看《月光偷寶》(1925年2月17日)

類似的記述在1930年代的日記中并不止于此。是榮先生自責,對自己的新生活忏悔,自從搬到延東花園後,他基本上就不見了。此時,太平洋戰争爆發前,東莞禮堂就像是榮融先生的車站。容先生每個星期六(或之前和之後)都會來城裡,去市裡拜訪朋友,去參觀玻璃廠。期間到老博物館或新博物館住一晚。張子軒先生的家人住在東莞廳的舊廳,倫明先生住在東莞廳的新廳。每次進城,容先生都會有選擇地拜訪兩位紳士,互相尋求幫助。1935年與任明、張忠瑞共同出資,共同編纂了《東莞元崇環圖寮寰詩》(《金功雅》)是弘揚鄉鎮文化的絕妙舉措。

"三十年(1941年)12月,太平洋戰争時期,燕達講學辍學,西遷成都後,餘俞搬到了東莞的新博物館,在傾斜的街道上,玻璃廠,因為時間要經過門口的書和畫,估價人就來到了公衆面前。房間裡的人罵我,因為買畫是奢侈的,買大米是吝啬的。我不知道這麼容易拿,雖然有錢為媒介,俞實不一分錢。五年來,衍射被充電。問問俞的财富,會把書和畫作為對。"(宋齋書畫小書和點菜)參觀工廠,寫文章,臨宮畫是遷徙大廳後的生活肖像之一,可能還會有與朋友的小聚會,也經常參觀張子軒先生在老博物館。

1946年春,榮榮南回廣東。容先生無法打包的書籍和資料被大廳主席帶到一起,直到1951年,榮先生的家人分兩次将書籍和雕刻品歸還廣東。

北京的第一站和北京的最後一站都是東莞館。無論你走到哪裡,家鄉永遠是老年的家。

2006年老房子,位于北京上大街,東莞新館外觀

東莞會館的生活如何?

大廳是"由首都和主要城市的同源或同行業人士建立的機構,有一個亭子供村民集合并送去生活。《首海》引用明人劉偉《地景》:"考堂位于京城,古不然,是嘉隆室的起點。"據何先生說,已知最早的大廳是北京的蕪湖大廳,建于明永樂時期。嘉靖,曆期趨于繁華。清代北京會議廳的建設和活動在一段時間内達到了頂峰。

因為明清兩代實行"科技"制度,是以學派風十分興旺。明成祖移居北京後,餘永樂在13年(1415年)恢複了考試,在年考期間,來自全市各地的數百人來到北京。大廳就是由此誕生的。這些禮堂一般是用北京官員的捐款建造的,或者在北京官員獲釋後改建為私人住宅,一些市政廳是由官員、新專業人士等有影響力和地位高的人資助和建造的,并得到地方官員和商人的支援。

大廳讓士兵們來到陌生的城市,找到熟悉的鄉村聲音,在舒适的鄉村安心地在憤怒和辛苦的閱讀中,獲得學分;是以,它将解決其自身功能,離開農村趕上考試,等待選擇計程車的人安頓下來生活,以滿足他們的情感需求和共同的娛樂需求。

對于大廳的創始人和發起人來說,他們不僅獲得了國家的認可,而且通過倡導在重要城市建設、捐贈資金、建設建築和建房的具體行為,表達了對家鄉的感激和尊重,表達了對家鄉的鼓勵和支援,實作了自己的道德認識和價值追求。 并利用大廳的平台來倡導政治思想和文化追求民族認同。

從曆史上看,東莞西安在北京玄武門外建造了三座會所:一座在珍珠巢街,一座在腐朽的小巷裡,一座在上坡街上。

1. 南橫街 珍珠巢街 東莞廳

據張伯宣所著的《明代張家裕仙裡府》,最早的東莞廳位于南陽街竹首街(後改稱朱朝街)15号。南北過東街,西邊是公務菜園的街。原始年齡不詳,于2007年被拆除。

2007年,第一座東莞廳位于北京南洋街周邊胡同内,南陽街珍珠巢街15号

2. 爛胡同東莞廳

南橫街珍珠巢街東莞廳,"村民少了他們的通行證,多了張。光緒年(1875年)由村民鄧偉鏡親手,"以銀925二到此址,建博物館。

1918年5月,康有偉為腐朽的胡同東莞館書卷:《萬源》。葉泉綽号:"萬源為明末張文利公铟府,廣東反清群衆起義,曆史名流,村民有榮譽!每次經過公園,我都想欣賞風徽,并尊重它!

北京腐朽的胡同場景可視化中國地圖

在民國時期,博物館各收藏了一幅張家玉和袁崇煥的肖像畫。每年春秋節,村民們總是按照平常的敬拜方式去袁崇環墓,敬拜張文麗家的玉石。屆時,這座雕像将挂在廣東廣島大門的廣東老花園中。到張江舉(蘇泾)總理府,出版了《張文禮的遺産》和《袁沱大師的遺産集》,并為第二次公開寫了一本傳記,以流淌百年。

1947年12月4日,《東莞廳總登記表》:共有53處房地産場所。同一個國家有58人。張忠瑞,負責人兼董事。文員(長班)胡永忱。牌照機關東莞明倫廳。

根據1953年12月北京廣東會議廳管理委員會的調查,東莞會館有49個房間,占地2073畝。開始和結束段落:從廣安門大街向北,向南到橫西街。毗鄰前南恒街珍珠巢街會所。

3. 東莞新博物館街

宣軍二世秋(1910年),陳伯濤與同僚商讨"籌建新館,由陳曉良西遷介紹,與楊東軒承包",投資"5000金"買下老房子,以改造東莞新館。"原來的傾斜街道與番禺新館接壤,其次是金晶胡同,毗鄰四川會議廳。聞聞你父親的老将軍的死亡,轉向人民。自從一位紳士歸來後,東邊的人民居所,也就是老派的東文館。"

三年(1911年)春,"再融資千金建前院,八月讀完一月"。信海昌邑時,村民們紛紛南下躲避混亂。當時,大廳的負責人為翟青章,"餘也避免了軍事旋轉",大廳事務則由張伯宣代表。結果,張氏在1912年春天進行了翻新,前院完工。陳高笛(張伯闵為康門弟子)、李青等人留在博物館。那年5月,"陳偉部高先在博物館病",随後居民們認為不走運,于是1914年3月,"聘請了李清埠基"。1915年7月,"田立式古殿在後院,供聖賢服務。"1918年5月,他"在前院加了一堵牆,然後他就完成了。從開始施工到完成花了九年時間。是以,張伯闵璇感慨地說:"天下滄桑等滄桑,老半個屬于市場墳墓,能赢言!

博物館裡有一個"影子",康有為書的數量;"伊谷廳",宋博魯書。新博物館竣工,人們寫了聯合。

陳伯濤寫道:

服務官員記得二十年前,放了酒紙,老夢不忘揚迪雪;

聚集在七千裡之外,乘風破浪,感情濃厚的應該是虎門的潮水。

張啟軒寫道,冀古唐蓮:

寂寞鐘曾督導遼師,請前朝、柱石誰、何将軍、山川秀精神;

威利·朱斯東莞博,願為子孫後代,風霜喪骨,廣袤新世界,好用現狀打造英雄。

翟慶娟将東莞的新博物館寫成了一個聯合體:

被指控的人的十處财産;這是廣廈的心髒。

張伯宣寫道,東莞的新博物館落成:

廬山萬水,毗鄰兩家,華新問斜街,到這裡應該想想過去

廖宇增城,強傳數千年,方慧宇的後裔,或許還記得家鄉人。

1947年11月12日,大廳登記時,東莞新館有房地産場外儲蓄營6号破5号平台,有52人,負責人兼主任為陳寶建、倫叔繩、白長班。1948年,任任明哲叔叔為館長,陳寶建、鐘良洲、吳如林、吳松林等四人為館長,負責博物館的管理。根據北京粵會議廳管理委員會1953年12月的調查,東莞新廳有90個房間,占地5745畝。

東莞新館建成後,上斜街、腐朽的胡同東莞廳同時共存,"各門戶、分居",分别進行管理。

會所,讓村民們在陌生的城市裡有了一塊,哪怕是"住房"的私人空間和"院子裡"的當地人。

主要參考文獻:《榮榮北平日記》;羅志寰《倫明評論》;易新農、夏舜的《鐘俞傳記》;白繼忱,白傑,"北京會議廳基本資訊研究"

全媒體編輯/甯新春