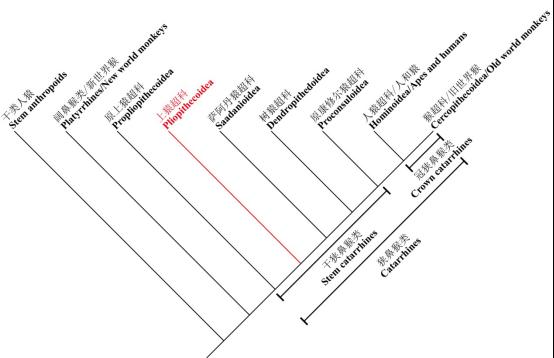

上猿超科其實并不屬于真正的猿類。在系統發育上,包括現生長臂猿科、猩猩、大猩猩和黑猩猩在内的真正的猿類屬于冠狹鼻猴類的一個分支,而上猿超科則屬于已經絕滅且沒有現生代表的幹狹鼻猴類的一個分支。簡而言之,上猿超科是在人猿超科和猴超科發生分化之前的一個分支,并且中間還隔有薩阿丹猿超科、樹猿超科、原康修爾猿超科等分支,系統發育關系與真正的猿類較遠,是以并不存在直接的祖裔關系(圖1)。圖1 靈長目類人猿下目中部分主要類群系統發育關系示意圖(紅色分支為上猿超科所在位置)

近日,中外科學家在《人類演化雜志》(journal of human evolution)上發表了發現于安徽繁昌縣(圖2)的上猿超科新屬種:金氏繁昌上猿(fanchangia jini)。屬名意為化石産地所在的繁昌縣,種名獻給古脊椎動物與古人類研究所金昌柱研究員,以紀念他發現了繁昌上猿的化石以及對安繁昌人字洞古人類活動遺址的研究工作所作的貢獻。

金氏繁昌上猿的化石材料包括108顆遊離牙齒(圖3)。除下側門齒外,涵蓋了上下齒列中所有齒種。伴生的齧齒類化石表明,含金氏繁昌上猿的裂隙堆積的年代可以與山旺組(約1800-1700萬年前)對比,而比江蘇泗洪的下草灣組(約1900-1800萬年前)稍顯年輕,屬早中新世晚期。

金氏繁昌上猿化石産地鳥瞰(中部偏右塘口裂隙;人字洞遺址在最右側)

金氏繁昌上猿的下齒列(l為正型标本)

上猿超科可以被劃分為四個科,分别為醉猿科(dionysopithecidae)、上猿科(pliopithecidae)、克魯澤爾猿科(crouzeliidae)和克裡希納猿科(krishnapithecidae)。中國早中新世晚期的醉猿科(包括醉猿屬dionysopithecus和寬齒猿屬platodontopithecus)代表了中國乃至整個歐亞的早期上猿超科幹群成員;歐亞中晚中新世的上猿科(包括上猿屬pliopithecus)和克魯澤爾猿科(包括近上猿屬plesiopliopithecus、丄猿屬anapithecus、池猿屬laccopithecus、埃加拉猿屬egarapithecus和巴爾韋拉猿屬barberapithecus)較醉猿科擁有更多的衍生特征;晚中新世的克裡希納猿科僅包括印度衍生程度更高的克裡希納猿屬(krishnapithecus)中的一種。形态對比與系統發育分析的結果(圖4)表明,繁昌上猿屬于克魯澤爾猿科克魯澤爾猿亞科的幹群成員。圖4 繁昌上猿的系統發育位置(基于6顆最簡約瓦格納樹的嚴格合意樹)

狹鼻猴類于古近紀起源于非洲—阿拉伯陸塊。在該陸塊于早中新世(約1700-2000萬年前)與歐亞大陸發生碰撞形成連接配接之前,狹鼻猴類已經演化出了原上猿超科(propliopithecoidea)、上猿超科(pliopithecoidea)、原康修爾猿超科(proconsuloidea)、樹猿超科(dendropithedoidea)以及猴超科(cercopithecoidea)和人猿超科(hominoidea)等主要類群。但基于目前的化石證據,上猿超科是最早走非出洲進入歐亞的狹鼻猴類類群。

上猿超科的化石記錄僅分布于歐亞大陸的中新世地層。最早的上猿超科成員是産自中國東部江蘇泗洪下草灣的醉猿科,年代為約1900-1800萬年前。雖然這一時期歐洲的化石記錄非常豐富,但并沒有上猿超科化石出現。這就意味着最初的上猿超科基幹成員是通過阿拉伯半島并沿着環印度洋途徑從非洲進入亞洲南部和東部的熱帶和亞熱帶地區的。

先前的觀點認為,從最初走出非洲的包括醉猿科在内的這些幹上猿超科成員中演化出了上猿科,并在約1600-1700萬年前的早中新世末期向西擴散到了歐洲,而更為特化的克魯澤爾猿科則于中中新世在歐洲起源于上猿科的某個成員。

而作為克魯澤爾猿科幹群成員的繁昌上猿的時代早于該科和上猿科在歐洲的出現。其在中國的發現表明,上猿科和克魯澤爾猿科在中國發生分化,并于早中新世晚期或中中新世才擴散到歐洲。繁昌上猿所保留的原始特征說明克魯澤爾猿科演化自一個來自上猿科或者醉猿科的祖先。歐洲的克魯澤爾猿科成員(包括克魯澤爾猿屬crouzelia、近上猿屬plesiopliopithecus和巴爾韋拉猿屬barberapithecus,年代約1400-1120萬年前)都比繁昌上猿屬的衍生程度高,并且在繁昌上猿在中國出現至少300萬年之後才開始出現。另外,僅管内蒙大廟的上猿超科标本隻有一顆上臼齒,但可能代表了一種原始的克魯澤爾猿科成員。如果屬實,則說明克魯澤爾猿科在亞洲于中中新世期間持續多樣化,然後才擴散到歐洲。

總之,繁昌上猿的發現為上猿超科的演化曆史提供了新的認識,證明東亞地區是上猿超科重要的早期演化中心,本研究受中國科學院戰略先導b類項目和繁昌縣人民政府資助。