讓中國功夫走向世界的人,曾兩度榮膺陸軍上将,卻幾乎被人遺忘

“張之江”三個字對現代的大多數人都是陌生的,但他開創的“國術”二字,如今依舊是中國乃至世界的熱詞。他曾帶領中國國術,走到了奧林匹克運動會的大舞台上,并讓全世界看到了中國國術。

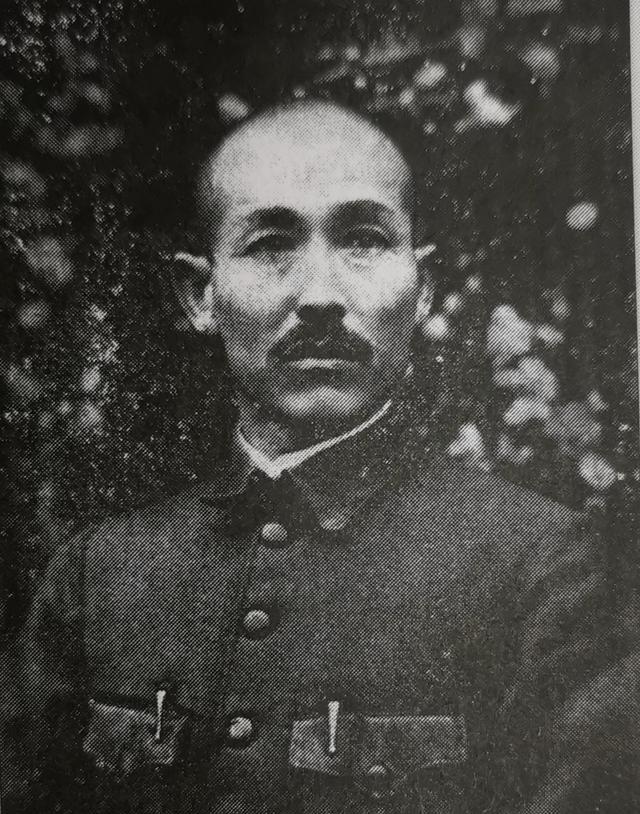

張之江将軍

張之江人生的命運第一個轉折,出現在他19歲那年,即1901年。

當時的張之江正在老家河北留老仁村窩着,之是以說他是“窩着”,自然因為他當時的生活的确很艱難。學過知識的他,整日在家裡幹些種地、燒磚、挑擔、施肥的活計。

張之江雖看不到外面的世界,可他也知道:中國到處戰火連連,百姓多在水深火熱之中。他常想:

“難道我就這樣碌碌無為嗎?大丈夫一世,當建功立業,何況而今是多事之秋,當像班超投筆從戎報效國家才是……”

機會終于在他19歲時從天而降,那年的一天,清政府竟然招兵到了張之江所在的留老仁村,張之江報名入伍并被征上了。

進入軍營後,因為沒有背景,也并不圓滑,是以,在清軍的軍營裡,他雖一直格外出衆,且進入了講武堂,卻升遷很慢。萬幸,他在軍營裡認識了馮玉祥、張憲廷、張樹聲等等好兄弟。

張之江夫婦、子女與馮玉祥夫婦、子女等

因為對清廷的腐敗不滿,張之江還和馮玉祥等,以秘密結社讀書的形式,交流革命新思想,他還加入了“反清抗日”的武學研究會。

辛亥革命後,清廷被推翻,文武雙全的張之江逐漸迎來了人生的高光時刻。馮玉祥發達後,投奔馮玉祥的張之江,從上尉參謀、騎兵營長、團長、旅長、第七混成旅長升為師長,他逐漸成為馮玉祥的左膀右臂。後來,他還成為了西北軍五虎将之首。

跟着馮玉祥有肉吃,可跟着馮玉祥也有膈應的時候。馮玉祥對部屬嚴厲,即便是“胳膊”兼老友的張之江,一旦犯錯,照樣也被勒令下跪。張之江如此,張之江的幾個好哥們宋哲元、鹿鐘麟也不例外。

1926年,馮玉祥通電下野,赴蘇考察,張之江到達了他在軍政的制高點,他接任了西北邊防督辦、西北軍總司令,代馮統率西北軍。

張之江的這段經曆,對他以後的人生影響極大,它幾乎改變了他的一生。

獨當一面期間,張之江獨力指揮了現代史上聞名的南口戰役,這場仗,一打就是半年。這場仗打下來後,張之江就病了,他患的是“小中風”,這雖不是什麼大病,卻怎麼也治不好。這可把張之江給急壞了。

警衛員見張之江的病老不見好,便決定用“土法”給他治。這個土法很簡單,就是學國術。警衛員觀點奇特,他覺得:身體有病說白了,還是抵抗力不夠,抵抗力上來了,啥都好說。

誰也沒想到,百藥無法醫治的“怪病”,竟被國術給“治”好了。這段經曆讓張之江感慨萬千,他突然想到:1925年時,他率西北軍進攻天津時,所用的“白刃”戰法,不也是國術嗎。白刃戰法取得全勝後,戰局被扭轉,他們才如願攻占了天津。

想到這兒後,張之江終于悟到了:對抗外寇入侵,非得結合本土的“武功”。往更深層面思考後,張之江又有了進一步的認識,他确信:國術不僅能強身健體,還能使整個民族強大,能雪“東亞病夫”之恥。

當下,張之江就把國術這一國之瑰寶視為了“軍之膽,國之魂”。

但已經“大徹大悟”的張之江還意識到一個問題:幾千年來,國術都僅限于民間範圍,門派繁多,互排互嫉,相秘相攻……

張之江在屋子裡來回踱步,他明白,現今的國術壓根兒就是一盤散沙,要強行糅合在一起,勢必還會流血沖突,到時,别說“強國強種”了, 起反作用還差不多。說不定,還惹得“武林大亂”。

張之江

“辦法總是人想出來的!”這句話是張之江博學多才的爺爺生前告訴他的,這些年,他一直将這句話視為座右銘。

思來想去無數個日夜後,張之江終于琢磨清楚了:中國國術要走上正規發展的道路,正大光明地登堂入室,非得成立中央級别的國術館。

很快,張之江向國民政府提出:要成立中央國術館。在談到成立國術館的意義時,張之江進行了如下闡釋,他說:

“第一,國術館能響應孫中山'富國強民,強種強族'的号召,列強侮辱中國人為‘東亞病夫’,根源就在國人吸食鴉片導緻身體孱弱;第二,國術館的存在能在心理上強大民族,若國術館能被普及,全民族的自信心也将被大大提高。”

張之江雖然已經把成立國術館的種種利好說清楚、道明白了,可一開始,國民政府說什麼也不同意,他們堅持認為:國術隻能屬于民間團體。

無奈之下,張之江隻得将自己軍政界的朋友全請出來了,他在雲南起義時的老戰友、國民黨元老李烈鈞等在他的大力呼籲下,加入了支援的陣營。

1928年3月15日,得到政府準許的中國國術館在南京成立。這一年,被委任為國術館館長的張之江年46歲。也從此時起,他主動退出了軍政界,國民政府後來欲委任他為軍政部長,他也堅決拒絕了。

中國國術館成立合影

極有意思的是,中央國術館的副館長竟是張之江的死對頭李景林,而他出任副館長,還是張之江主動邀請的結果。

張之江邀請李景林擔任副館長,純粹是看重他的才能,他也是想用這個曾經的“死對頭”提醒自己:國術館,必須博采衆長,一切都必須以團結為前提。

國術館設有理事會,理事會一開始的理事長是李烈鈞,後來改為了馮玉祥。而理事會中的理事,則無一例外全是知名人士,如譚延闿、蔡元培、張人傑、于右任、何應欽、宋子文、王正廷等。

在當時能有如此大号召力的,也隻有張之江了。

張之江除了要求館員武藝精湛外,還非常注重培養館員的文化知識和德行。後來,為了進一步打破門戶之見,秉承着“學天下武學”的他,還在1929年專門派人前往日本學習柔道技術。

最初,張之江所創辦的國術館有兩大門派,一個是武當,一個是少林。随着時間的推移,張之江認為:這不利于團結。于是,他幹脆取消了門派,改設教務處進行管理。

于是乎,在國術館裡,少林、武當、太極、八卦等等,都慢慢互相溝通,國術開始往精益求精的路上走了。

在張之江的上司下,當時的國術館真真是煥然一新。

第一期國術館學員畢業證

為使中華國術更加發揚光大,張之江還創辦了《國術周刊》雜志。無論從哪種角度而言,這本雜志都是頂級“福利”。為了做好這本雜志,他請來了武林名宿介紹自己門派的技藝。其中,各門派技藝從功法演練,到攻防招術到對拆破解,從拳法到拳理,應有盡有……

以往,這些東西,都是屬于“秘籍”,而如今,它們卻都因為張之江,而成為了所有中國人可以共享的存在。這在當時,無疑是一大創舉。

做了這些之後,張之江仍舊不滿足,他覺得:下一步,必須讓國術走向世界。

張之江(左)與李景林(右)

張之江是個“想到就做到”的人,曾出任過總司令的他,也有“想到就做到”的能耐。隻要有出國弘揚中國武學的機會,他從來都不會放過。

1930年,張之江甚至為了弘揚武學前去參加了日本的全國相撲大會。張之江認為,這是一個洗雪“東亞病夫”污名的機會。

果然,張之江一行抵達日本後,媒體大肆報道,天皇于是決定接見他們,并好好“切磋切磋”。自接受挑戰之日起,張之江便給即将應戰的楊法武分析敵情,指定較技方案,他一次次提醒他:“讓他們看看,咱們中國人不是‘東亞病夫’。”

期間,他還讓一名武士日日與楊法武陪練。

為了這次較量,日本選出了4名柔道高手,其中一位還是戰遍12國無敵手的佐藤次郎。比武那天,日本各報館記者和駐日外交使節,都到了現場觀戰。

較技場設在東京皇家操場,這次較技,楊法武一人打到了四名日本國術。眼見天皇的臉色變得非常不好看了,張之江便淡然一笑道:“貴國柔道術和中國摔跤術本出一母,我們共同學習,互相交流如何?”

天皇聽到這兒,臉上有了欣喜的神色,張之江一句話将輸赢說得無比“淡”了,當下,天皇便覺得:這個人是個真英雄。于是,他沉思片刻後,竟提出:隻要他肯留在日本,教中國功夫,便加封他為帝國大将軍。

張之江聽後哈哈大笑道:“感謝天皇美意,我們中國武士隻愛國術,别的都是身外之物。”

日本之行結束後,張之江又帶着人馬通路了南洋、歐美等地。每到一個國家和地區,他們都會表演中國國術,且每次,他們都能得到極大的認可。

張之江(左一)訪歐美期間合影

1936年,第11屆奧運會在德國柏林舉行。張之江提議:我們應該派國術運動員參加大會表演國術,以将中國國術推廣向全世界,發揚國寶。

很快,經過一輪緊張的選拔後,由王正廷領隊的中國國術代表團成立。

那屆奧運會上,代表團中的張文廣表演了“少林拳”,溫敬銘表演了“綿拳”,傅淑雲表演了“昆吾劍”和“達摩劍”,這場20分鐘的國術表演震撼了全場。德國元首還特地命人用錄影機記錄下了這段影像,表演中,他還幾次站起來鼓掌。

這次表演,标志着:中國武士第一次,真正走向了世界。

奧委會除了贈予傅淑雲等人金盾獎章外,還特别授予張之江一枚金光閃閃帶有五環會标的奧林匹克紀念章,這枚紀念章一直被他珍藏着。

德國奧委會檔案(證明張之江曾被授予奧林匹克運動紀念章)

第二年,即1937年,全民抗戰爆發。最早考入國術館且後來在國術館做教練的馬英圖,加入了抗日隊伍。他當時入的張之江老部下宋哲元的29軍,在宋哲元的應允下,他開始做29軍的國術教練。

原本,張之江昔日所率的西北軍就極其注重國術,在馬英圖的助力下,29軍日日苦練刀法,是以,上戰場時,日本人發現,29軍除了配備槍支和手榴彈外,還一人背上了一把大刀。

長城抗戰中,29軍的大刀隊所向披靡,直将日軍殺得膽戰心驚。29軍年方19歲的戰士陳永德,一人就殺死日軍9名,繳獲13支槍,威名大震。

張之江得知這些消息後更加确信:習武,能磨煉戰士和國人的心性,進而讓他們在自衛戰鬥中英勇無畏。

後來,作曲家麥新還在看了29軍的相關報道後,創作了《大刀進行曲》(又名《大刀向鬼子們的頭上砍去!》)。

自西北軍大刀隊揚威後,張之江越發把發揚國術事業當成己任。

張之江夫婦(右二右一)與宋哲元夫婦(左二左一)

除了馬英圖外,國術館培養出的很多人才都投入了抗日隊伍,因為身份特殊,他們進入部隊後,往往會被配置設定到各部隊中任國術教官。

台兒莊大戰前,張之江的老部下,台兒莊戰役的主力軍,孫連仲的30軍31師師長池峰城給他寫信:請求國術體育人才二十人,準備組織戰地服務團。張之江收到信後,立即選出了20人送到了台兒莊。這二十人,都擔任了部隊的國術教練。

孫連仲

抗戰勝利後的1946年,國民政府晉升張之江為陸軍上将,這是張之江第二次被授予陸軍上将(第一次是北洋政府時期)。但這一時期,他的全部心思依舊在弘揚國術上,對于軍政的一切,他依舊選擇“不直接參與”。

1948年,張之江帶着全家回到了上海。這時候的他,和多數的國軍将領一樣面臨人生的重大抉擇:是去台灣,還是留下來。

張之江最終選擇了留下,因為:他還要繼續弘揚中國國術。這一年,張之江年已66歲。

張之江晚年與家人合影

新中國成立後,張之江做了全國政協委員,因為每月都能領到生活津貼,加上子孫繞膝,他的小日子過得很美滿。可他心裡依舊惦記着國術館,惦記着繼續将國術發揚光大。

1956年,張之江在赴京參加全國性國術會演交流期間,因為連日興奮和勞累:他生病了。這次生病開刀後,他的身體每況愈下。

四年後,年已78歲的張之江再次住院、手術。此後,他被診斷為患有高血壓、冠心病、心力衰竭。

張之江與妻子最後一張合影

1966年,張之江因病辭世,享年84歲。他的女兒說:他彌留之際,還心心念念惦記着弘揚中國國術……

張之江的好友鈕永建曾給他寫過一副對聯,這副對聯無疑是對他一生的最好诠釋:

“卅年天道,廿年國術,求民族得救,四十作帥,六十入學,創軍界新型。”

可歎,這樣一位曾為國為民的英雄人物,如今卻極少有人知道。但或許,張之江先生并不需要被銘記,畢竟,他一生從未求過名利,他所求不過是光大中國武學,強國強種,而已!