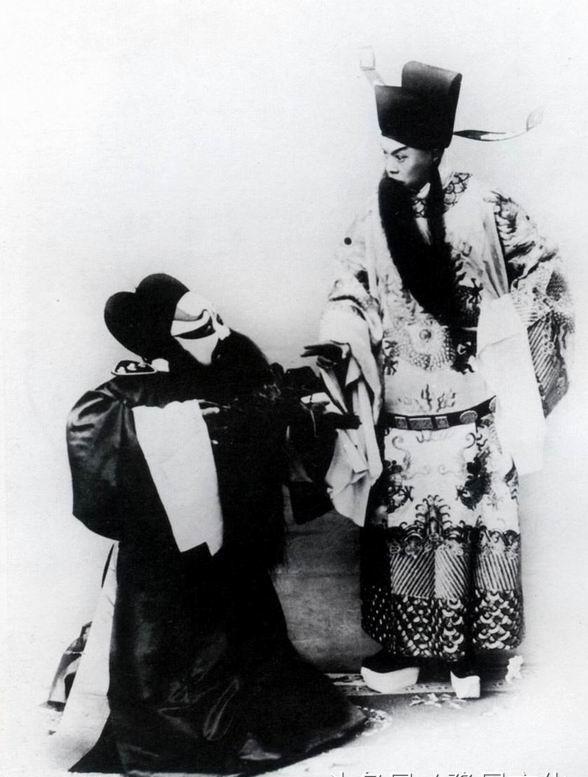

高慶奎(1890—1942),原名振山(鎮山),号子君。著名平劇老生表演藝術家,平劇高派老生藝術創始人,平劇“四大須生”之一。高慶奎原籍山西榆次,生于北京。其父高四保(士傑)為清末平劇著名醜角演員。20世紀30年代,高慶奎與餘叔岩、馬連良被譽為老生“三大賢”。

高慶奎的老生演唱初宗譚派。他嗓音複原後,更加甜脆寬亮,高亢激越,音色豐富。随之,他又吸收孫菊仙、劉鴻升的演唱特點,并借鑒老旦龔雲甫、花臉裘桂仙之唱法,融會貫通,加以創新,形成獨特的藝術風格,世稱“高派”。

高慶奎幼坐科慶祥和科班,從師賈麗川及賈洪林學文武老生,12歲登台為譚鑫培配演娃娃生。後曾搭楊小朵“翊文社”、劉鴻聲“陶永社”、譚鑫培“同慶社”、俞振庭“雙慶社”演出。18歲變聲後從李鑫甫練武功學把子。1919年,高慶奎随梅蘭芳赴日本演出,與梅蘭芳主演了《禦碑亭》等劇目。

1921年,高慶奎自組慶興社,與郝壽臣、沈華軒等演于華樂戲院、中和戲院、吉祥戲院、明星影院等劇場。他還重排、改編、整理了一批曆史劇,并将有關的内容排成“本戲”,如全本《鼎盛春秋》(包括《戰樊城》、《文昭關》、《刺王僚》止)、全本《逍遙津》,以及《哭秦庭》、《豫讓橋》、《贈绨袍》、《馬陵道》、《史可法》、《醉遣重耳》、《蘇秦張儀》、《竊符救趙》、《浔陽樓》、《應天球》等戲。20世紀30年代,他與餘叔岩、馬連良被譽為須生“三大賢”,名列“四大須生”之一。

高慶奎曾多次率領班社赴上海、天津等地演出。1933年,高慶奎與梅蘭芳在上海天蟾舞台挂“雙頭牌”演出。1934年5月,高慶奎嗓音失潤,直至無法正常演出。1938年,高慶奎到中華戲曲專科學校任教,後至富連成社任顧問。1942年2月4日(臘月十九)淩晨5時40分,高慶奎故于北京爛熳胡同寓所。

一些人認為高慶奎創立的“高派”就是調門高,這是一種誤讀。高派藝術除唱腔藝術高亢激越以外,還在于能演武生、花臉、老旦等幾種不同行當的角色。他的演唱氣足神完,一氣呵成,尤善用大氣口,以長腔拖闆的唱法抒發人物感情,以求聲情并茂的藝術效果。他的念白铿锵有力,頓挫有緻;做工深刻細緻,精于表情。他的唱念多用京字京音。[