本節書摘來華章計算機《資料庫技術原理與應用教程》一書中的第1章 ,第1.5節,徐潔磐 操鳳萍 編著更多章節内容可以通路雲栖社群“華章計算機”公衆号檢視。

資料管理是資料庫技術的核心,在其發展曆史中,它經曆了多個階段。

1 基本資料結構階段(20世紀40~50年代)

自20世紀40年代計算機出現至50年代這段時間中,由于當時計算機結構簡單,應用面狹窄且存儲單元少,對計算機内的資料的管理非常簡單,主要由基于記憶體的私有的并依附于程式的資料結構管理。此階段稱為基本資料結構階段。

2 檔案階段(20世紀50~60年代)

檔案系統是資料庫系統發展的初級階段,它出現于上世紀50年代中期,此時計算機中已有磁鼓、磁盤等大規模儲存設備,計算機應用面也逐漸拓寬,此時計算機内的資料已開始有專門的軟體管理,這就是檔案系統。

檔案系統能對資料進行初步的管理組織,并能對資料進行簡單查找及更新操作,但是檔案對資料的保護能力差,同時由于當時應用環境簡單,是以接口能力差。由于檔案系統的資料管理能力簡單,是以它隻能附屬于作業系統而不能成為獨立部分,目前一般将其看成是資料庫系統的雛形,而不是真正的資料庫系統。

檔案系統主要有以下兩點不足:

(1)檔案系統的共享性差

在檔案系統中,每個檔案均是為特定應用程式服務的。在一個計算機中,如果有多個應用,則必須建立多個為應用服務的獨立、分散的檔案,它們的備援性高,一緻性低,極大地浪費了存儲空間且容易造成資料管理的混亂。這些都是檔案系統缺乏資料的共享性所帶來的弊病。

(2)檔案間缺少内在邏輯聯系

由于檔案依附于應用程式,不同應用的檔案間是彼此隔離的,而且相同應用中的檔案也依附于不同的應用需求,它們間也是孤立的。是以,整個檔案系統内各檔案間是彼此孤立的,是一個無彈性、無結構的資料集合體。這反映了檔案系統内在結構上的缺陷,會對資料管理中的資料組織與資料查找更新的能力産生影響,更有甚者,它無法反映資料間内在的邏輯聯系,人為制造了“資訊孤島”。

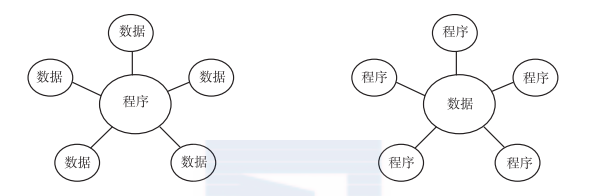

檔案系統的這種不足帶來了結構上的弊端。這種結構方式一般稱為以程式為中心的結構方式,它可用圖12表示,從圖中可以看出,以程式為核心,資料依附于程式,而資料間則彼此隔離與孤立。

3 資料庫管理階段(20世紀60年代~至今)

自20世紀60年代起,資料管理進入了資料庫管理階段。由于計算機規模日漸龐大,應用日趨廣泛,計算機儲存設備已出現大容量磁盤與磁盤組,且資料量已由大規模躍至超大規模,傳統的檔案系統已無法滿足新的資料管理要求,是以資料管理職能由附屬于作業系統的檔案系統而脫離成獨立的資料管理機構,即成為資料庫管理系統。

資料庫管理系統克服了檔案系統的不足,特别是在共享性以及資料間邏輯聯系方面的不足,使資料庫系統成為能适應當代計算機應用發展的資料管理機構。其主要特點是:在資料庫中,每個資料不再像檔案系統那樣僅針對某個應用,而是根據應用全面組織資料,做到資料對所有應用共享,同時根據資料内在關聯建立起資料全局、整體的結構化組織。資料庫系統的這種結構方式稱為以資料為中心的結構方式,它可用圖13表示。在該圖中可看到,以整體、全局資料為核心,圍繞它的是若幹個程式對資料進行處理。

資料庫管理系統階段因不同的資料結構組織而分為三代,它們是:

(1)第一代——層次與網狀資料庫管理時代

20世紀60年代以後所出現的資料庫管理系統是層次資料庫與網狀資料庫,它們具有真正的資料庫管理系統特色。但是,由于它們脫胎于檔案系統,受檔案的實體影響大,是以給資料庫使用帶來諸多不便。

(2)第二代——關系資料庫管理時代

關系資料庫管理系統出現于20世紀70年代,在20世紀80年代得到了蓬勃的發展并逐漸取代前兩種系統。關系資料庫管理系統結構簡單、使用友善、邏輯性強、實體性少,是以一直占據資料庫領域的主導地位。關系資料庫管理系統起源于商業應用,它适合于事務處理領域并在該領域内發揮主要作用。

(3)第三代——後關系資料庫管理時代

20世紀90年代以後,資料庫逐漸擴充至資料分析領域。此外,網絡與網際網路的出現也使傳統關系資料庫應用受到影響,此時需對關系資料庫管理系統實行必要的改造與擴充,内容包括:

1)引入聯機分析處理概念建立資料倉庫以适應資料分析處理領域的應用。

2)近期,大資料技術的興起,使資料庫管理的第三代進入了更新的時代。

資料管理變遷的全貌可用圖14表示。

本書将主要介紹資料管理,重點介紹關系資料管理,同時對後關系資料庫管理也給予适當的關注與介紹。