在一戰的狹窄戰壕中,當法國兵阿德裡安遇到德國兵弗蘭茲時,兩人先是相視一愣,思索着自己會不會馬上被對方殺死,亦或能放彼此一條生路,因為在弗蘭茲的眼神中流露着善良與恐懼……可接連而來的隆隆的炮火聲和慘烈的哀嚎刺激着阿德裡安的神經,猶豫了不到三十秒鐘,他最終還是端起槍殺掉了弗蘭茲。

阿德裡安在佛蘭茲的屍體上發現了一封他寫給未婚妻子溫情款款的信,裡面詳細述說了弗蘭茲對戰争的厭惡,而且他還發現弗蘭茲的槍裡根本就沒有子彈!帶着對敵人的愧疚,阿德裡安在戰後按照信上的位址到法國找到了弗蘭茲的家人,想尋求他們的寬恕。

弗蘭茲的父親是一位醫生,母親是一位和藹的老太太,家中隻有他一個兒子,他的父母和他的未婚妻安娜終日沉浸在失去弗蘭茲的悲傷中。阿德裡安看到這樣善良的一家人時,心中無比的愧疚讓自己在兩位老人面前痛哭流涕,而弗蘭茲一家竟把阿德裡安當成了是弗蘭茲在法國學習時的摯友。阿德裡安不忍心告訴他們事實,便順着老人的意思說了謊,給他們編述了自己和弗蘭茲在法國度過的愉快歲月。

在對逝者共同的回憶中,老人和安娜都得到了暫時的安慰和愉快。随着與弗蘭茲家人的深入接觸,阿德裡安内心的愧疚越來越深,他終于忍不住告訴了安娜他槍殺弗蘭茲的事實,而後便回到法國。

其實在這些日子的接觸中,安娜已經不知不覺愛上了這個未婚夫生前的摯友,但當她突然知道事實真相後,其内心的震驚和沖突可想而知。但為了兩位老人剛剛得到緩解的心情,她卻也選擇了将這個謊言進行到底,告訴老人阿德裡安家裡有事不辭而别。後來,在老人的勸導下,安娜決定親自去法國找阿德裡安,當面告訴他他們一家原諒他并打算向阿德裡安表明自己的心意。但她幾經輾轉後來到阿德裡安的家中,卻發現阿德裡安已經打算和一個法國女孩結婚了……

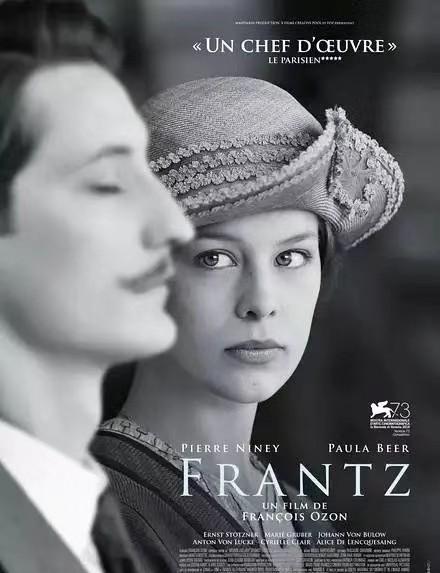

這就是電影《弗蘭茲》所講述的故事。整部電影是用黑白基調拍攝的,這種手法其實并不罕見,如《辛德勒的名單》《修女艾達》《南京,南京》《鬼子來了》等等,沒有色彩代表着死亡的哀傷,當遇到回憶往昔時光或者是歡樂場景時,影片便切換到彩色畫面,這是一種典型的對比渲染,用色調的渲染來反襯情緒的落差。

同樣的對比還出現在德法兩個國家的酒館裡喝酒的人們,因為戰争剛剛結束不久,很多人都在戰争中失去了親人,在民間的法國人和德國人互相憎恨,是以在酒館中喝酒的人們當看到曾經的敵國人來酒館就餐時,就會高唱國歌來表達内心的憤懑。當一個德國人來到法國時,他所遭受的不友好的目光,與一個法國人到德國所遭受的是一樣的,這一點也是安娜隻身去法國找阿德裡安後才明白的,她之是以能在内心原諒阿德裡安,也是因為她由衷佩服阿德裡安敢于認錯的勇氣,而要鼓起這種勇氣去敵國的家庭中認錯,至少說明這個人的内心是善良的。

正如弗蘭茲的父親在酒館裡跟那些失去兒子的父親們所說的一樣:“戰場上我們的兒子殺了法國人的兒子,我們在這裡喝啤酒來慶祝他們的勝利敵人的死亡;同樣當法國人的兒子殺了我們的兒子,他們也會在喝酒慶祝。我們彼此在喝酒慶祝對方兒子的死亡!殺死我們兒子的是法國人嗎?是誰鼓勵他們上的戰場,是誰給他們提供的槍支和彈藥?是我們這些做父親的!”

此處飾演父親的老演員演的極具感染力,把一個失去兒子的父親對戰争的控訴表現的淋漓盡緻,動人心魄。是以戰争帶給人類的創傷,遠不僅僅是肉體上的,更多的是精神層面上的。當一個戰士在戰場上戰死後,他的離開對一個家庭來說其實是永遠無法治愈的悲痛,而他的死,在官方的檔案中卻僅僅就是一個冷冰冰的“1”而已。

我們常說“狹路相逢勇者勝”,當阿德裡安在戰壕中把弗蘭茲槍殺後,阿德裡安心靈上的折磨和救贖才剛剛開始。如果不是戰争,這兩個年輕人也可能會成為真正的朋友,而非是一生一死的陌路人。

電影拍的非常藝術,結合了詩歌,音樂和繪畫于一體,電影中反複出現的馬奈名畫《自殺》,其實也是一種隐喻:阿德裡安看似在戰場上活了下來,心靈卻在死亡中倍受折磨,猶如慢性自殺;而安娜在失去未婚夫後好不容易遇到了一個可以讓自己心動的人,卻發現這個人竟然是殺死自己未婚夫的兇手,道義和情感的沖突對她内心的折磨,不也是一種慢性的自殺嗎?

是以她最後選擇留在了法國而沒有回德國,大概也是因為無法面對弗蘭茲的父母吧。女主角葆拉.貝爾(和劉若英的氣質很像)演的非常好,看似面無表情,卻能讓觀衆感到她内心的變化與糾結,不愧是法國影後級人物。當阿德裡安在站台送别安娜時,他吻了她,安娜終于明白其實阿德裡安也同樣愛着她,可一切已經沒有意義了,是以安娜才會對他說:“太晚了!”或者生活就是這樣,當我們有時候明明知道自己想要的東西是什麼,卻因各種客觀原因而無力做出任何改變,看着天邊的彩虹在一點點消失,也隻能将最後的美麗銘記在心,成為回憶。

( 海辰,某部現役軍官,自幼熱愛寫作,發表各類文章逾千萬字,多部作品獲獎,出版小說集一部。)