古今有奇案,明清多奇談,欲知其中事,需聽“大獅”言!

清末光緒年間,浙江發生一樁風月命案,過程之奇葩,内容之荒誕,說來真叫人可發一笑。

話說光緒三年秋天,浙江舉行大試,烏程縣(今浙江湖州)書生董健前往省城應考,暫時租住在湧金門内施長生的家中。

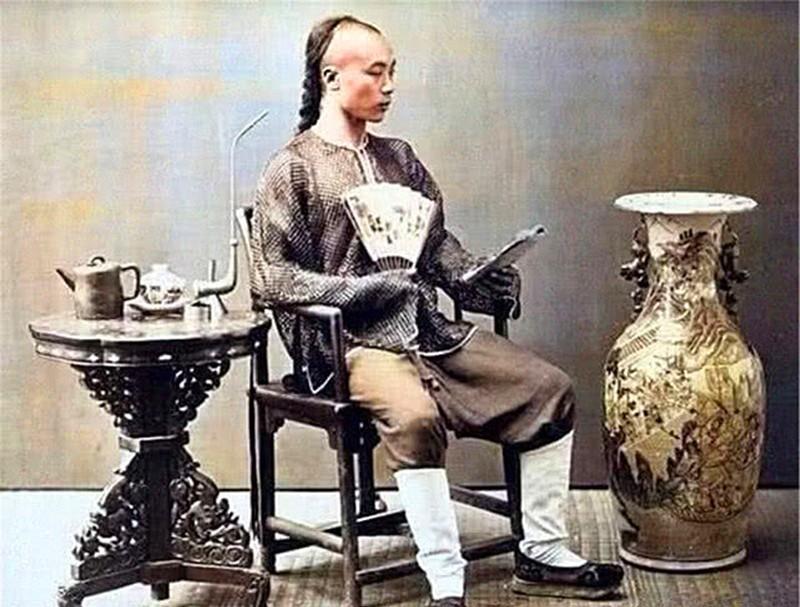

清末舊照

施長生為人厚道,怕耽誤了學子前程,是以對董健格外關照,他見董健租住的房屋有些狹小,于是将自己與妻子陳氏居住的大屋讓給董健來住,他與妻子暫居小屋,并叮囑董健不必拘束,若有需要盡管開口。

董健對施長生自然是感激不盡,隻不過他從外地到此,人生地不熟,客居他人的家中,且又孤眠無伴,不免有些輾轉反側睡不踏實。

實在睡不着,就坐起來順着窗縫朝外看,隻見窗外不遠處是一堵矮牆,若有賊人宵小前來行竊,這堵矮牆根本擋不住。董健面對此牆,愈發忐忑不安,隻歎這種防君子不防小人的院牆要它何用?

為了天亮早起用功,董健不想睡也要睡,剛迷迷糊糊地有些困意,突然被一陣窸窣之聲驚醒。慌忙睜眼坐起,隻見有個人影從視窗一晃而過。董健看得清楚,那人秃頭無發,身穿僧衣,不是賊人,是個和尚。

怪了!三更半夜,寂靜無聲,和尚不在廟裡做好夢,跑到民家來做勞什子?

董健心生疑惑,于是趕緊躺下,假裝熟睡,一窺動靜。

說來越發奇怪,和尚在窗外蹲着,也不做聲,也不走動,好似泥塑木雕。如此這般做派,叫人摸不着頭腦,莫非此處是塊清修的風水寶地,和尚專為來此吸天地之靈氣,月光之精華?哎呀,要這樣的話,這位不是出家人,而是“大仙兒”。

說笑,純屬說笑。良久,秃腦瓜才站了起來,随後伸手在窗上來回摸索,隻聽咯吱一聲響,窗戶豁然自開。

董健心中一驚,莫非和尚會變戲法?

秃頭先行從窗外探入,而後再将身子探入,悄無聲息地進到屋中,将手中折扇輕輕放在桌子上,快速褪下外衣,露出一身囊膪,蹑手蹑腳地來到床榻前,低聲道:“女施主,我給你送茶來了。”

又是說笑,原諒筆者《西遊記》看多了。和尚并非喇嘛,床上躺着的也并非金鼻白毛老鼠精,而是不知所措的董健。

和尚的原話是:“好姐姐,小僧來了,你可把小僧給想死了。”

影視截圖

董健一聽,旋即明白了怎麼回事。原來這是個花花和尚,如同《水浒傳》中的海和尚(裴如海)一樣,是找潘巧雲相會來了。

董健笑着坐起身,對和尚說:“師父,您找錯人了,小生不是小潘,隻是暫居此屋,您不是我的好弟弟,我也不是你的好姐姐,我勸你趁着沒人看見,還是快些回去吧。”

和尚頓時傻了眼,半天才醒過神來,趕緊雙手合十,念了一聲“善哉”,随後撿起僧衣,跳窗而去。好似肥貓上牆一般,翻下牆頭沒了影。

董健看着和尚狼狽的樣子,不禁大笑。笑罷,下地穿鞋,來到桌前,拿起和尚忘記在此的折扇,打開一看,山水扇面,上面有款,寫有和尚的法名,方知這個花花和尚名叫慧鑒。

看着扇面,董健暗喜,轉天吃過早飯,拿着折扇出了門,找了一家專門賣香燭的鋪子,打聽周遭有幾座寺廟,是否又有一位法師名叫慧鑒?

老闆立即告訴董健,出了錢塘門,有個昭慶寺,寺廟不大,多說不過十名三寶弟子,主持僧就叫慧鑒,是個身材肥胖的出家人。

董健一聽,心說沒錯就是此僧。于是謝過老闆,又買了一些香燭紙祃,出錢塘門,搭一葉小舟,順水順風,輕松來到昭慶寺。見到迎客僧,董健指名要見主持僧慧鑒大師,就說有故人前來送折扇,隻需這麼一說,慧鑒大師便會立即出來恭迎。

迎客僧信以為真,把董健真就當成了主持的朋友,于是趕緊到裡面通禀。

不多時,就見慧鑒大師從裡面快步出來,滿臉堆笑,拉着董健的手往裡相迎,猶如多年不曾相見的老朋友一般。

到了一間裝潢典雅的房屋之中,慧鑒大師吩咐迎客僧擺下茶水,端來點心,而後發話他要與故人叙舊,沒有他的吩咐,不允許任何人進來打擾。

此刻屋中隻有董健與慧鑒,慧鑒撩起袈裟,雙膝跪地,對着董健叩頭之後,起身合掌稱謝。

董健讓他不必拘禮,随即将折扇奉還,說道:“小生自幼喜歡參佛,欽慕戒行已久,自恨塵濁未了,無緣侍奉佛祖,昨夜得見大師,乃是你我僧俗之間的緣分。今日特來拜會,隻為與大師結緣。”

慧鑒聽罷此言,大喜過望,立即握緊董健的雙手,說不盡的感激之情,将董健視為知己朋友。

随後,慧鑒打開箱子,取出一個包袱遞到董健面前,說道:“先生大恩,沒齒難忘,結草銜環,難以報答,區區薄禮,聊表我心,先生若将我視為知己,就請收下,千萬不要推辭。”

董健不必打開包袱看,也知道裡面一定都是黃白之物,他推辭再三,慧鑒執意要他收下,于是董健順坡下驢,将這包好東西笑納。

又聊了一會兒之後,董健起身告辭,慧鑒将其送出三裡多地,這才目送董健登船遠去。

董健拿着沉甸甸的包袱回到施家,立即收拾行裝,并多付了租金,辭别施長生離去。

施長生問他住得好好的怎麼說走就走?他撒謊說自己去見了一個朋友,那個朋友家大業大,執意要他搬過去住,他不好意思駁了朋友的面子,是以這就搬過去。

見他執意要走,施長生自知留不住,目送客人遠去,回來繼續幹自己的活計。客人既然走了,夫妻二人便可以不用再在小屋居住,于是搬回大屋。

入夜,酣睡中的施長生隐約感覺有人進了屋,還未等睜眼去看,就聽耳邊一聲悶響,随即一股血腥氣味撲鼻而來。他急忙睜眼,隻見有個手持鋼刀的光頭站在床榻邊,兩眼發直地直冒傻氣。

再看,妻子已經身首分離。施長生不由得大叫了一聲,随即不顧性命地将和尚撲倒,一面大聲呼叫,一面與其拼命。

叫喊聲引來鄰居,合力将殺人的兇徒制服。待看清兇徒面目,衆人無不咋舌,這不正是昭慶寺的主持僧慧鑒!

有人喊來地保,随即将慧鑒扭送到縣衙。有血刀為證,不容慧鑒抵賴。大和尚也自知難逃法網,痛哭流涕,後悔不已,他說隻想去殺那個訛詐了自己一筆金銀的無用書生董健,沒想到錯把心愛的女人給害了性命。

原來,施長生的妻子陳氏早年在青樓為娼,慧鑒耐不住清修之苦,經常換上便裝假扮商人去青樓玩樂,期間與陳氏相識,兩人山盟海誓,發誓這輩子不離不棄。

後來,死了婆娘的施長生為陳氏贖身,納入自家續弦,慧鑒倒也是個說話算數的情種,打聽到陳氏的下落之後,暗中找到陳氏再續前緣。陳氏與他約定,初一十五前來相會,她會設法将施長生支走。一來二往,兩人私會有半年之久,施長生居然毫無察覺。哪知天公作弄,施長生為了董健可以安心讀書,把大屋還給了董健居住,而偏偏陳氏又忘記知會慧鑒暫時不要再來,這才引出“和尚會書生”的一幕鬧劇。

另外,慧鑒表面上将前來送折扇的董健視為知心朋友,還贈送了一份厚禮,實際上他暗藏殺心,勢必要将董健置于死地,這樣他那些見不得人的勾當才不會張揚出去。于是他深夜持刀沖入施宅,手起刀落取人性命,卻不想被他所殺的并非無用書生,而是心愛之人。

聽罷這番供述,縣令也沒有為難慧鑒,讓人把他暫時收監,等待發落。随即發出飛簽火票,命人速速捉拿董健歸案。

董健為考試而來,不能就此離開,于是找了一家店子,包下一家天字号客房暫住。沒想到剛剛住下還沒一天,就被衙差找到,到了公堂之上,他隻得一五一十的招認。

縣令念他是讀書人,隻是一時不辨好歹而犯錯,于是讓人打了他一通闆子,又将慧鑒送他的金銀沒收,随即放了他,但不允許他留在當地。換言之,董健為此失去了考試的資格,這個苦果也是他自己栽下的,怪不得别人。

再說慧鑒,倒也是條漢子,他自知一死,但他不想被斬首,要求将他活着焚化。縣令佩服他有些骨氣,于是答應下來。

行刑當日,法場堆起木柴,慧鑒身穿袈裟,大搖大擺地走到柴堆之上,盤膝坐下,雙目緊閉,雙手合十,默默誦經。行刑過後,骨灰被撒入錢塘江中。至此,這樁荒唐的風月命案就此完結。

民國時節,此案被搬上熒幕,以“默片”的形式公諸于世,戲曲舞台也有演繹,名曰《昭慶僧》,又名《花花和尚》。