[心]書中啟蒙 著

服飾也是見證了一個時代的文明文化 ,每個花紋, 圖案和顔色的設計都有他的意義所在,任何一件事情或者物品都不是随随便便存在的,都有着一定的文化背書,比如身上的花紋和圖案都有他的意義所在,龍鳳是吉祥富貴的特征 一些仿古形的花紋也應用到了現在的一些古建築和一些藝術品上 ,也是祥瑞的 。顔色的搭配也把一個國家的象征和五行色相結合。服飾也是和我們的易經結合的相得益彰呀。中國上下五千年的文明真的是博大精深。

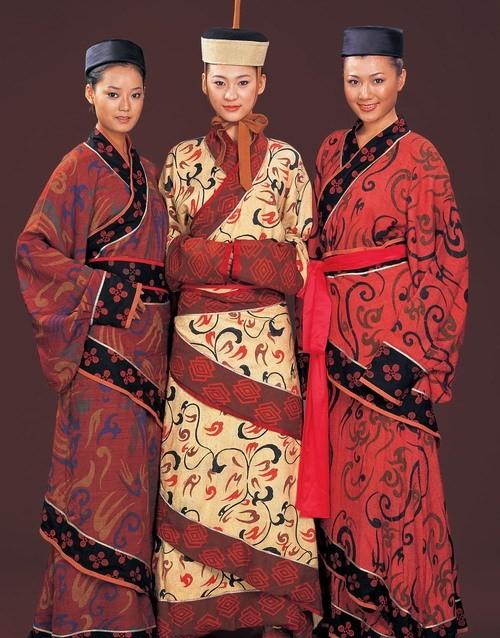

春秋戰國時期随着奴隸社會的崩潰和社會思潮的活躍,裝飾藝術風格開放式,造型寫實,輪廓以自由曲線主調,藝術格調活潑生動,圖案紋飾可以根據創作意圖超越集合架構的邊界,靈活處理。

服飾紋樣以無言的靜态 記載了特定曆史時期的政治 經濟 文化以及人們思想領域的一些活動。并成為這一曆史時期的特定藝術寄托。紋者, 文也。中有文章有奇絕 地鋪白煙花簇雪。古人把面料上的紋飾叫做‘文章’,足以看出紋飾的内涵之深。

馬山一号楚墓,這裡出了12件這類深衣,除一件冥衣外都是交領右衽,直裾,長袖,領口寬大,衣襟,下擺處有錦繡的緣邊。這些深衣都特别寬大,這種過于寬大的深衣可能是貴族階層的特權,楚墓中大量出土的彩繪侍從傭就多衣着瘦長,衣長及地或在鞋子上方,衣袖看起來也沒有過長。想來拖地的衣擺,長長的袖子确實不适合幹活,更像是比較尊貴的人穿的。

大家看到的一些古裝電視劇中的服侍大多分成兩類:主角大多寬袍大袖,而侍者多為窄袖,這在出土文物上也有展現。我們在課本中都見過的“人物禦龍帛畫”上的男子就是廣袖,而“龍鳳仕女圖”上的婦人就是窄袖,但這廣袖與窄袖是否是身份地位的象征還真就不好說了,說不定因為趙國推行胡服騎射的關系,窄袖是當時的時尚。多是流暢的曲線,加進了蟠龍,飛鳳,猛虎等形象,帶給人十分奇異的感覺。這一時期的紡織和染色技術已經非常發達,服裝上出現很多繁複華麗的圖案。

服飾紋樣的題材具有象征性的意義,當時最為流行的龍鳳,即寓意着宮廷昌隆又寓意婚姻美滿,鶴和鹿象征着長壽,翟鳥是後妃身份的标志,貓頭鷹象征着勝利之神,以上題材都多用于刺繡當中,絲織紋樣因受提花工藝的限制,戰國時期多限于菱形紋,方棋紋, 複合菱形紋及在這類幾何紋内填充人物 ,車馬 ,動物等的變體紋樣

簡單的線條勾勒出的景象也不盡相同。那時候的龍還沒有角似鹿,頭似駝,眼似兔,項似蛇,腹似蜃,鱗似魚,爪似鷹,掌似虎,耳似牛,鳳也沒有過于複雜的羽毛,但處處透着靈動。

鶴鹿花草紋圖樣

鳳

《說文解字》說:上日衣,下日裳。深衣實際就是長袍,是一種比較突出的式樣。他将上衣 下裳合為一體,連成一件,雖然不合乎人體的曲線,但男女款式即大氣磅礴又不是陰柔妖媚,深衣的款式多種多樣,款博型的,窄小行的,完全可以因人而異,憑自己的喜好打扮自己。

深衣最大的一個特點就是穿着友善,即利于活動,又能嚴密地包裹住身體。即可以為文,又可以為武。既可以傧相,又可以治軍旅。深受社會各界的喜愛。一時間,不分尊卑,不分男女,無論是諸侯,士大夫,還是知識分子,普通老百姓都競相追趕這一潮流。

當時有的地區,以曲裾交領式服裝為主,這種衣服上衣下裳連屬,衣長齊膝,曲領右衽,還有一種以代鈎,皮革帶束腰的習俗。形制繁簡不一,做工精細。有錯金雕镂鉗玉,款式極為講究。深受喜愛;

女性偏好绾偏左高髺,長裙收腰曳地,窄長袖,紋采分為紅黃黑褐條紋,上衣為窄長袖,交領右衽,多為淡青色,亦有黃色,紅色。下衣為長裙,似與上衣連屬,多飾紅,黑直條紋,沿直條加施白點,有束紅,白腰帶者。

有的地區的服飾曲裾纏身多層,呈燕尾曳地,腰帶用代鈎和環配系,衣上花紋間填朱,黑色漆,有較寬的純;

也有地方服飾,不華麗,厚實便用,衣式均為緊袖右衽束腰長袍,有黑色而領邊及衣襟飾紅點和黑紅色的兩種,衣長或齊膝,或垂至足面,鞋分黑色圓頭履和方頭履兩種。衣服種類有單衣,夾衣,錦衣,分錦,绮,絹幾種,大多為平紋織物。

另外還有地區,服飾拙而有式,守成而内具機變。長期保持着因地制宜的服飾風格。

最後還有就是楚服素有輕麗之譽,材質以娟,羅為主,也有很多皮質衣物。楚人衣服輕盈細巧,冠式巾帽奇麗,款樣的紛繁華豔。 小國多,受大國影響,其服飾時尚摻雜,不一而足。

再來說戰國衣服的色彩

戰國時期的色彩純色為尊, 雜色為卑。鼓勵桑蠶技術,對絲綢的品質有較大的提升,再加上織繡工藝的發展,服裝材料也日益精細。品種名目也越來越多。紅上衣配綠夏裝春秋戰國時期的服飾并不像大家想象的那樣灰頭土臉,而是有很多明豔的顔色。在詩歌之中表現得十分突出,常常在楚辭中表現出來。

《九歌》中說“華采衣兮若英”,五彩缤紛的衣服像花朵一樣明豔動人;“紅采兮辟衣,翠飄兮為裳”,紅色的上衣配上翠綠色的下裝是當時的時尚;

像《離騷》中曾說道“制芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳”,好像要用亭亭玉立的荷葉做上衣,用嬌豔欲滴的芙蓉做裙,雖然也有人認為這裡的芰荷,芙蓉指的是衣服上的紋飾,但整體來看,顔色種類應該還是很多的

被譽為 絲綢寶庫 的馬山一号楚墓中可以看到像灰白,黃,棕,紅棕,紫紅,藕色等等的顔色的服飾。其中紅色,棕色,黃色是出現比例最高的顔色,雖不見了綠色,藍色等,倒也符合楚人以紅為主的記載。

戰國秦漢之人不論貴賤。男女都穿深衣。貴族的冕服為禮服。平民的深衣為吉服。短褐為裳服,深衣連接配接鈎邊,穿時要拿腰帶。貴族用絲織的緞帶。自天子至庶民不分尊重都可穿着,隻是顔色,服飾和衣料有所不同。後來演變成袍式的大袍寬衣。這種服式一直流行于以後各個封建朝代,是我國古代服飾的典型服式。

服裝顔色裡面蘊含的深意

陰陽家學說甚盛,各大戰國的旗幟顔色與服飾主色都是極有講究。講究的依據就是該國的天賦德命。陰陽家認為,任何一個王朝和邦國,都有一種上天賦予的德性,這種德性用五行來表示,就是金 木 水 火 土 五種德性。這個國家與王朝的為政特點,它所崇尚的顔色即國色,也必須與它的德性相符合。惟其如此,這個國家才能在上天佑護下安穩順暢地運作。

黃帝政權是土德,就崇尚黃色,旗幟服飾皆為土黃。

夏王朝是木德,崇尚青色。

殷商王朝為金德,其興起時有白銀溢出大山的吉兆,是以崇尚白色。

周王朝為火德,先祖得赤烏之符,自然便崇尚紅色。

當時天下對這種五德循環說無不認可,立政立國之初,便已經确定了自己的德性。七大戰國更是無一例外。

魏國自認承繼了晉國正統,而晉國是王族諸侯,當然是周之火德,魏國便承繼火德,旗幟服飾皆尚紅色。 南韓也出于晉國,但為了表示自己有特立獨行的德性,便推演出木德,旗幟服飾皆為綠色。趙國亦出于晉國,卻推演出更加特殊的“火德為主,木德為輔,木助火性,火德愈烈”的火木德,旗幟也就變成了七分紅色三分藍色。 齊國較為微妙,并非周室的王族諸侯。尚沒有自立國德的僭越行為,是以姜齊仍然以天子德性為德性,旗幟服飾皆為紅色。田齊時代,戰國争雄,齊國既不能沒有自己的天賦德性,又不能從傳承的意義上接受火德,于是齊國推演出“火德為主,金德為輔,金煉于火,王器恒久”的火金德,旗幟服飾變成了紫色。 楚國是蠻夷自立而後被冊封,很長時間裡楚國是旗有五色而服飾皆雜,進入戰國,楚國便推演出“炎帝後裔,與黃帝同德”的土德,旗幟服飾變成了一色土黃。燕國論本體,燕國公族認為,先祖的火德已經衰敗,燕國若承繼火德,這把火必然熄滅,要興盛,須反其道而行之,于是推演出“燕臨北海,天賦水德”,确定了燕國的水德。燕國之水是藍色大海,于是燕國的旗幟服飾就標明了藍色。 惟有秦國沒有确定宣示自己的德性,但卻是舉國尚黑,令列國百般嘲笑,說秦國蠻荒之地不懂王化。秦國卻是不理不睬,依舊黑色不改,充滿了神秘的黑色就這樣成為了象征。

在現在來說,我認為黑色真的是至高無上的,水也為财, 黑色也是大環境中的黑色。我也是比較喜歡黑色的。

顔色搭配和紋飾的設計的意義是多麼的重要,比如現在我們所設計的東西加入一些細節的變化,加入一些文化的背書,才能經久不變,永不過時。流行的東西他永遠隻能是流行的。隻有我們上下五千年的文明是值得我們驕傲的,值得我們去記住的。也希望更多的人加入中國文化傳播的隊伍當中來。